En novembre 1994, j’ai publié une série d’articles de huit pages à propos de l’histoire des Juifs du monde arabe dans le quotidien Asharq Al-Awsat, une publication sœur d’Arab News. Cette série a été appréciée mais aussi critiquée par certains, notamment par un journaliste arabe chevronné qui s’est demandé pourquoi j’avais écrit à propos de « nos ennemis » et quel était l’intérêt de « savoir quoi que ce soit sur eux. »

J’ai trouvé cette attitude quelque peu étrange venant de quelqu’un qui, contrairement à moi, devait connaître un grand nombre de Juifs avant la création de l’Etat d’Israël. Je peux comprendre que les personnes qui sont nées après 1948, et qui ont découvert la politique dans les années 60 et 70 ressentent de la colère et de l’amertume envers Israël, davantage qu’envers les Juifs en tant que peuple. Cependant, pour ceux qui étaient adultes avant 1948, je m’attendais à ce qu’ils aient des récits, voire des sentiments différents.

Au Liban, où je suis né et où j’ai vécu jusqu’en 1977, je me souviens des discussions avec mon père et mon grand-père maternel, lorsqu’on évoquait l’histoire de notre village et du caza du Chouf dans la province du Mont-Liban. Grâce à leurs souvenirs, j’ai appris qu’au début du XXème siècle, deux orfèvres juifs vivaient dans mon village. Personne ne se souvenait de leurs noms, mais on les nommait dans le village les « juifs » Amin et Salim. Ils ont vécu en paix avec leurs voisins pendant des années.

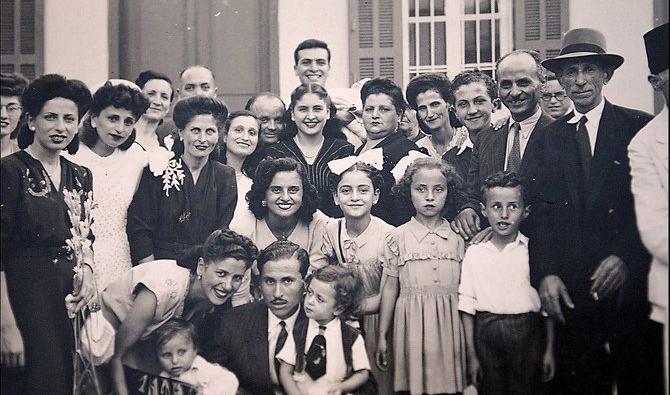

La famille Bakhkhour

L’histoire de Dawoud Bakhkhour (Bikhor) était différente. Je le connaissais personnellement et je me souviens qu’il vivait dans un village voisin jusque dans les années 1970. Je me rappelle aussi sa femme qui est décédée avant lui et qui était la meilleure maquilleuse pour les mariées de notre caza, loin devant les salons de beauté.

Après la mort de sa femme, Dawoud était le seul juif qui avait finir par rester dans ce village et même dans tout le caza. Ni son apparence - avec son sarouel et son bonnet - ni son accent ne le distinguaient des autres villageois de sa tranche d’âge. Sa femme, si je me souviens bien, venait d’un milieu différent. Elle était blonde aux joues roses et avait un accent damascène.

Des années après son décès, ma mère m’a parlé du jour où Mme Bakhkhour est venue rendre visite à ma grand-mère (sa mère) et lui a raconté que notre village était sur le chemin de l’épouse du grand qui allait visiter l’épouse du grand rabbin de Sidon. Elle a ensuite demandé à ma grand-mère si elle pouvait l’honorer en accueillant la femme du rabbin, ajoutant: « Je serai fière de lui présenter les familles respectables dont je fréquente les maisons ». La visite a eu lieu, au grand plaisir de Mme Bakhkhour.

Plus tard, j’ai eu l’opportunité d’en apprendre davantage sur les Juifs de Beyrouth. Je me souviens qu’il y avait des étudiants avec moi à l’université, membres des familles Attiyé et Mezrib. Beaucoup de grands commerçants au centre-ville de Beyrouth étaient Juifs, notamment au Souk Al-Bazarkan et à Bab Idriss, dans la rue qui se situe directement derrière le bâtiment imposant de la municipalité de Beyrouth, couramment appelé « Wara Al-Baladiyyé » (derrière la municipalité). Les noms principaux de ces marchands étaient Safdie, Qatri, Isaac et Menahem Saad, Issac Panjel, Hakim-Dwek, Politi et Picciotto, entre autres.

En outre, le trajet en bus entre le Musée national - situé à deux pas de notre maison à l’est de Beyrouth - et Ras Beyrouth dans la partie ouest de la ville passait devant deux monuments juifs. Un premier arrêt se trouvait près du cimetière juif surplombant la Rue de Damas (Tariq Al-Cham) dans le quartier de Ras al-Nabaa, tandis que le second était situé dans la rue Georges-Picot, qui constituait la frontière nord de Wadi Abou Jamil, le quartier juif de Beyrouth. La route du retour vers l’est passait par la rue de France dans la partie sud de Wadi Abou Jamil, où je me souviens d'un arrêt de bus près de l’école Selim Tarrab.

Mais ces jours ont pris fin à cause du déclenchement de la guerre civile libanaise e qui m’a forcé à quitter le Liban et habiter d’abord en Arabie saoudite, puis au Royaume-Uni.

Fiers d’être de la culture et de la langue arabe

Au Royaume-Uni, et plus tard lors de mes fréquents voyages aux États-Unis, j’ai rencontré beaucoup de Juifs originaires du Liban et d’autres pays arabes. À Londres, je connaissais une collègue à l’université, membre de la grande famille soudanaise El-Eini, ainsi que deux Juifs irakiens éminents, Meir Basri et Yeheskel Kojaman (Hasqil Qojman), qui ont écrit des ouvrages précieux sur l’Irak et son histoire, sa culture et sa musique. Ils étaient tous fiers de leurs identités saoudienne et irakienne.

Rosa El-Eini n’a pas vécu au Soudan, mais elle m’a dit que sa famille n’a jamais choisi de quitter Khartoum, puisqu’ils avaient un mode de vie aisé là-bas. Ils ont cependant commencé à craindre pour leur sécurité après la guerre de 1967 et le Sommet de la Ligue arabe à Khartoum qui l’a suivie, et qui a rejeté toute reconnaissance d’Israël et tout dialogue avec les Israéliens. Se sentant menacés, ils se sont exilés au Royaume-Uni, où ils ont ensuite résidé à Sussex.

Basri et Kojaman appartenaient à une génération différente. Ils étaient des membres actifs des cercles sociaux, politiques et commerciaux de Bagdad. Ils maîtrisaient la langue arabe, Basri appréciait la poésie et la littérature arabe classiques et Kojaman - communiste antisioniste actif - a produit des travaux impressionnants sur la musique irakienne et les contributions des Juifs irakiens à cette musique.

J’ai découvert un attachement similaire aux racines arabes chez le professeur Jack Sasson, que j’ai rencontré aux États-Unis lorsqu’il enseignait les lettres classiques du Proche-Orient à l’université de la Caroline du Nord à Chapel Hill et ensuite à l’université Vanderbilt. Jack Sasson est avant tout fier d’être Syrien. Il aime parler en arabe avec tous les Arabes qu’il rencontre. Né à Alep, il n’a quitté Beyrouth qu'à la fin des années 40, à la suite de problèmes qui ont gravement affecté la communauté juive, qui était autrefois importante au Liban. Il a ensuite quitté Beyrouth pour les États-Unis, où il vit toujours aujourd'hui, sans jamais oublier ses racines syrienne et juive.

Il l’affirme: « Je suis fier de mon héritage syrien, fier d’être syrien et aleppin. À chaque fois que j’assistais à des conférences et que l’on me présentait à des organisateurs ou collègues arabes, ils me parlaient automatiquement en anglais. Je les interrompais toujours en disant : s’il vous plaît, je suis Syrien et je parle l’arabe. »

Pour conclure, je dirais que la fondation d’Israël par des Juifs non-arabes a sapé dès le départ la confiance et la bonne volonté qui existaient depuis longtemps entre les Juifs arabes et leurs compatriotes. Les Juifs arabes n'ont jamais été à l'avant-garde du mouvement sioniste. Ils vivaient déjà au Proche-Orient ou ont été conduits en Afrique du Nord pendant la « Reconquista », avec des musulmans d'Ibérie. Au Maroc, ils étaient effectivement protégés et se sentaient en sécurité. De plus, ils vivaient déjà avec d'autres sémites, donc la notion d'antisémitisme qui est apparue en Europe ne s'appliquait pas à eux.

Toutefois, les défaites de 1948 et de 1967, qui ont alimenté la ferveur nationaliste et ensuite les mouvements de résistance de la guérilla palestinienne, ont enfermé la région dans un cercle vicieux, fait de méfiance, de déshumanisation et de diabolisation, qui a affaibli toutes les voix de la modération et a servi les extrémistes dans les deux camps dans le conflit israélo-arabe.

Eyad Abu Shakra est directeur de la rédaction d'Asharq Al-Awsat.

NDLR : L’opinion exprimée dans cette page est propre à l’auteur et ne reflète pas nécessairement celle d’Arab News en français.

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com