Le Secrétaire d’État, Antony Blinken, et son envoyé ont tendu la main aux dirigeants palestiniens et arabes mardi, alors que les affrontements entre Israël et les dirigeants du Hamas à Gaza faisaient rage, maintenant ce que l’administration Biden appelle sa diplomatie discrète, tout en refusant de faire pression pour un cessez-le-feu immédiat.

Lors d’un déplacement,M. Blinken, s’exprimant à propos de la Russie et des pays nordiques, a également défendu la décision des États-Unis de bloquer ce qui aurait été une déclaration unanime du Conseil de sécurité de l’ONU sur les affrontements et leur bilan des pertes civiles, ainsi que l’approche américaine globale concernant les pires combats israélo-palestiniens depuis 2014. Mardi,s’adressant au Premier ministre Benjamin Netanyahou, le président Joe Biden a exprimé son soutien général à un cessez-le-feu mais ne s’est pas joint aux dizaines de législateurs démocrates pour l’exiger.

« Notre objectif consiste toujours à mettre un terme au cycle actuel de la violence et à revenir ensuite à un processus permettant de forger une paix durable », a déclaré le diplomate américain.

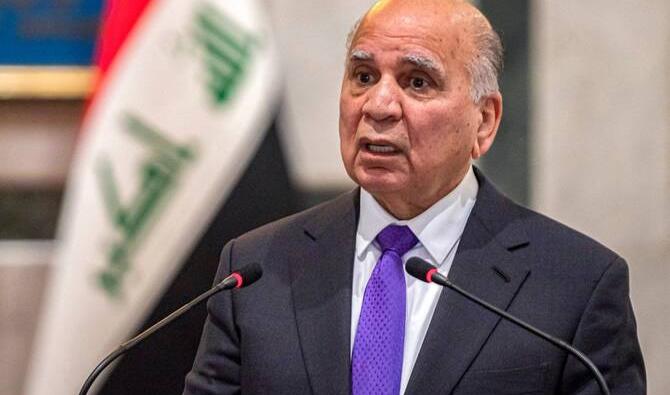

M. Blinken a indiqué qu’il s’était adressé aux ministres des Affaires étrangères du Maroc et de Bahreïn, deux pays arabes qui ont récemment normalisé leurs relations avec Israël, alors que l’envoyé américain, Hady Amr, s’est entretenu en Israël avec le président de l’Autorité nationale palestinienne, Mahmoud Abbas.

La campagne de sensibilisation actuelle des États-Unis —reflétant la position d’une administration qui a mis l’accent sur la collaboration avec ses alliés et s’est abstenue de critiquer publiquement son allié Israël — intervient alors que le Hamas a tiré de nouvelles roquettes et que les frappes aériennes israéliennes se sont poursuivies pour le neuvième jour. Au moins 213 Palestiniens et 12 personnes en Israël sont décédés. Les efforts de l’Égypte et d’autres pays pour négocier une trêve sont au point mort.

La déclaration soigneusement formulée de M. Biden fait part de son soutien général à un cessez-le-feu; elle a été publiée lundi par la Maison-Blanche dans un compte rendu de son deuxième appel à M. Netanyahou en trois jours alors que les attaques se poursuivaient. Cette position a été formulée lorsque l’administration était sous pression pour répondre plus fermement, malgré sa réticence à contester les actions d’Israël dans les combats. L’administration a également exprimé sa détermination à détourner l’attention de la politique étrangère américaine des points chauds du Moyen-Orient et d’Afghanistan.

Les commentaires de M. Biden sur un cessez-le-feu étaient ouverts et similaires aux déclarations de principe de l’administration précédente en faveur d’un cessez-le-feu.

En outre, M. Biden « a encouragé Israël à faire tout son possible pour assurer la protection des civils innocents », a indiqué la Maison-Blanche dans son compte rendu.

Un responsable de l’administration a expliqué que la décision d’exprimer un soutien et de ne pas demander explicitement un cessez-le-feu était intentionnelle. Bien que M. Biden et ses principaux conseillers soient préoccupés par l’effusion de sang et la perte de vies innocentes, la décision de ne pas exiger un arrêt immédiat des hostilités reflète la détermination de la Maison-Blanche à soutenir le droit d’Israël à se défendre contre le Hamas, a indiqué le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat afin de discuter des délibérations privées.

Par ailleurs, les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne se sont réunis mardi pour discuter de la manière de profiter de l’influence politique du bloc de 27 pays pour soutenir les efforts diplomatiques visant à mettre fin aux combats entre les forces armées israéliennes et les militants palestiniens. L’UE a été unanime dans ses appels au cessez-le-feu et à la nécessité de parvenir à une solution politique pour mettre fin au dernier conflit, mais les pays membres sont divisés sur la meilleure manière d’apporter leur aide.

Lundi soir, M. Netanyahou a déclaré aux responsables de la sécurité israélienne qu’Israël « continuera à attaquer les cibles terroristes » à Gaza « aussi longtemps que nécessaire afin de permettre à tous les citoyens israéliens de retrouver le calme et la sécurité ».

Quant aux États-Unis, principaux alliés d’Israël, ils ont bloqué pour la troisième fois lundi ce qui aurait été une déclaration unanime du Conseil de sécurité de l’ONU, composé de 15 pays, exprimant leur « profonde préoccupation » face à l’intensification du conflit israélo-palestinien et aux pertes de vies civiles. Le rejet final des États-Unis a tué la déclaration du Conseil de sécurité, du moins pour l’instant.

Selon M. Blinken, les États-Unis « ne s’opposent pas à la diplomatie » et la déclaration de l’ONU n’aurait pas fait avancer l’objectif de mettre fin à la violence.

« Si nous pensions et si nous considérons qu’il existe une solution, y compris à l’ONU, qui pourrait faire avancer la situation, nous y serions favorables », affirme M. Blinken.

L’attachée de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, et le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, ont précisé que les États-Unis se concentraient plutôt sur une « diplomatie discrète mais intensive ».

Lundi, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, s’est joint à des dizaines de législateurs démocrates — et à un républicain, le sénateur indépendant Bernie Sanders — pour appeler les deux parties à un cessez-le-feu. Un éminent démocrate, le député Adam Schiff, président de la commission du Renseignement de la Chambre des représentants, a exhorté les États-Unis, au cours du week-end, à s’impliquer davantage.

Cependant, le sénateur du Kentucky et chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a pris la parole au Sénat lundi pour reprocher aux législateurs d’inclure Israël dans leurs demandes de cessez-le-feu.

« Dire que les deux parties doivent désamorcer la situation minimise la responsabilité des terroristes dans le déclenchement du conflit et suggère que les Israéliens n’ont pas le droit de se défendre contre les tirs de roquettes en cours », indique M. McConnell.

Quant au sénateur républicain de Floride, Rick Scott, il a poussé 19 sénateurs républicains à publier une résolution soutenant le camp Israélien dans les affrontements. Ils prévoient de tenter d’introduire cette législation au Sénat la semaine prochaine.

Ce texte est la traduction d’un article paru sur arabnews.com