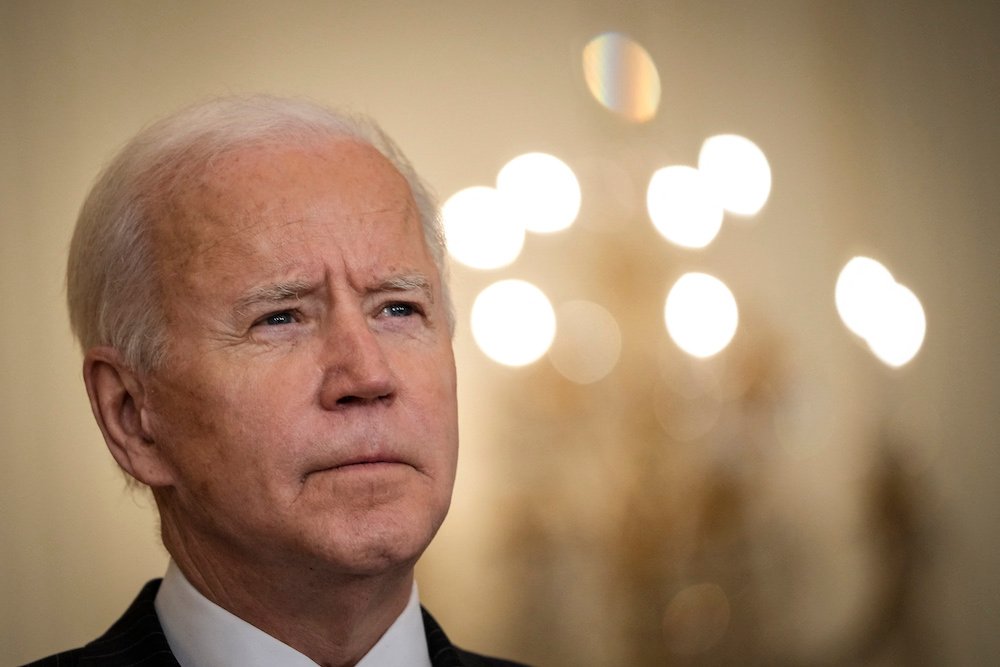

DUBAÏ: L'administration Biden étudie la possibilité de reconnaître le génocide des Arméniens de souche perpétré par l'Empire ottoman, rapporte Ian Bremner de la plate-forme d’information GZero Media, à la veille de la Journée de commémoration du génocide arménien célébrée le 24 avril.

Ainsi, Joe Biden serait le premier président américain à reconnaître comme un «génocide» le massacre systématique d'environ 1,5 million d'Arméniens commis à partir de 1915 par la Turquie actuelle. Cette décision a déjà été entérinée par le Sénat et la Chambre des représentants en 2019.

En effet, l'adoption par les deux chambres du Congrès américain de cette mesure est survenue à un moment où l'intervention militaire du président turc, Recep Tayyip Erdogan, dans le nord de la Syrie, a crispé davantage les relations déjà tendues entre le gouvernement turc et l'establishment politique américain. En plus des frictions incessantes dans les relations américano-turques, quelque 38 sénateurs ont adressé cette fois une lettre dans laquelle ils exhortent le président à reconnaître le génocide.

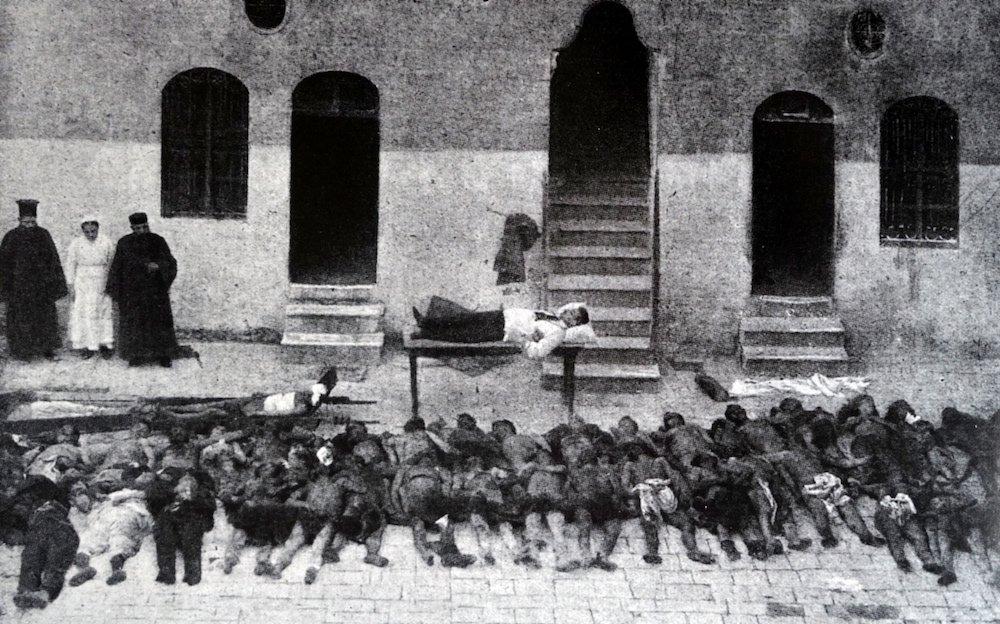

Les atrocités ont commencé par l'arrestation d'intellectuels arméniens à Constantinople en 1915, suivies d’un programme généralisé de déportations, de meurtres, de pillages et de viols jusqu'en 1923. Les Arméniens ont donc été chassés de leurs maisons et ont traversé le désert de Mésopotamie dans des marches de la mort, privés de vivres et d'eau.

Les escadrons de la mort ottomans ont massacré les Arméniens, dont le nombre dans l’Empire est passé de 2 millions en 1914 à seulement 388 000 en 1923 – la Turquie estime le nombre total de morts à 300 000.

Ainsi, nombre d'Arméniens ont été déportés en Syrie et dans la ville de Mossoul en Irak. Aujourd'hui, les descendants des survivants sont dispersés dans le monde entier et comptent d'importantes diasporas en Russie, aux États-Unis, en France, en Argentine et au Liban.

De son côté, la Turquie reconnaît que plusieurs Arméniens qui vivaient dans l'empire Ottoman ont été tués lors d'affrontements avec les forces ottomanes pendant la Première Guerre mondiale. Toutefois, elle conteste ces chiffres et refuse d'admettre que ces massacres ont été systématiquement orchestrés et qu'ils constituent un génocide.

L'accès aux sources ottomanes essentielles est un défi de taille, tandis que la barrière de la langue rend difficile l'accès aux sources arméniennes. Par conséquent, certains chercheurs affirment que les Arméniens ont souvent été dépeints comme des victimes passives de la violence, sans tenir compte de la résistance active qu'ils ont livrée au cours du génocide.

«Cette représentation erronée découle d'une série de réalités politiques, de défis méthodologiques et de l'inaccessibilité aux sources originales cruciales. Le déni du génocide arménien par l'État turc représente une difficulté de taille», déclare Khatchig Mouradian, professeur au département d'études sur le Moyen-Orient, l'Asie du Sud et l'Afrique à l'université de Columbia, dans une récente interview accordée au site web Columbia News.

Dans son nouveau livre, M. Mouradian remet en question le portrait des Arméniens en tant que victimes passives de la violence et simples objets de l'humanitarisme occidental. The Resistance Network est l'histoire d'un réseau clandestin d'humanitaires, de missionnaires et de diplomates en Syrie ottomane qui ont sauvé la vie de plusieurs milliers de personnes pendant le génocide arménien. «J'ai réuni les récits de centaines de survivants et de résistants qui ont repoussé les assauts de la machine génocidaire à Alep, Raqqa, Deir ez-Zor ainsi que dans les camps de concentration qui bordent la partie inférieure de l'Euphrate», explique M. Mouradian. «Ainsi, j’ai engagé une conversation entre les récits des survivants – et parfois en opposition – avec les études et les idées reçues sur la violence de masse, l'humanitarisme et la résistance.»

Le génocide arménien en chiffres

* 2 millions d'Arméniens vivaient en Turquie en 1914, année du début du génocide.

* 1,5 million de morts selon les estimations les plus élevées. Ils ont péri dans des massacres, de faim ou d'épuisement.

* 3 000 ans ont passé depuis que les Arméniens se sont installés dans le Caucase.

* 30 : le nombre de pays dont les Parlements ont reconnu le génocide.

Selon lui, la question arménienne montre à quel point les actions et les paroles des groupes ciblés sont reléguées à la marge. Lorsque les historiens utilisent le terme «Seferberlik» – terme ottoman signifiant «mobilisation» – on suppose souvent que le sujet abordé concerne le génocide arménien. Toutefois, ce terme est également utilisé pour désigner un autre événement, moins important mais significatif: le déplacement collectif de populations qui s'est produit à peu près à la même époque dans ce qui constitue de nos jours l'Arabie saoudite.

L’ouvrage Seferberlik: Un siècle après les crimes ottomans à Médine – de l'auteur saoudien Mohammad al-Saeed – raconte l'histoire de la déportation de la population de la Ville sainte par le général ottoman Fakhri Pasha.

Les livres d'histoire racontent comment Fakhri Pacha a «défendu héroïquement» la ville lors du siège de Médine en 1918, repoussant les attaques répétées des combattants arabes dirigés par Hussein ben Ali, le chérif de La Mecque, et soutenus par les Britanniques. Cependant, les livres passent sous silence ce qui s'est passé en 1915, avant le siège, lorsque Fakhri Pacha a forcé la population de Médine à embarquer dans des trains pour être déportée vers le nord, dans ce qui est aujourd'hui la Syrie, la Turquie, les Balkans et le Caucase.

«Le crime de Seferberlik avait pour objectif de transformer Médine en un avant-poste militaire», a confié M. Al-Saeed à Arab News lors d'une récente interview. «Les Turcs ont tenté de séparer la ville de son environnement arabe et de l'annexer à l'Empire ottoman pour justifier leur domination sur ce qui restait du monde arabe.»

Selon lui, l'histoire ne devrait pas passer outre les événements de Médine, d'autant plus que les rares sources historiques qui ont documenté ces événements sont conservées dans les archives ottomanes, anglaises et françaises.

«De surcroît, les sources d'information sont très restreintes et les petits-enfants des gens qui se trouvaient à Médine à l'époque disposent de peu de documents. Une bonne partie des habitants de la ville ont été déplacés. Nombre d'entre eux ne sont pas revenus», a précisé M. Al-Saeed.

Se confiant à Arab News en 2019 au sujet du déplacement des Arméniens, Joseph Kechichian, chercheur principal au King Faisal Center for Research and Islamic Studies à Riyad, expliquait: «Ma grand-mère paternelle a elle-même fait partie des victimes. Imaginez les répercussions d'une enfance sans grand-mère sur votre vie – et pour mon père orphelin, de vivre sans mère.

Nous n'avons jamais embrassé sa main, pas une seule fois. Elle nous manquait sans cesse, et nous parlions d'elle tout le temps. Mon défunt père avait les larmes aux yeux quand il pensait à sa mère.»

Chaque famille arménienne a des histoires semblables, a souligné M. Kechichian. «Nous prions pour les âmes des disparus, et nous implorons le Tout-Puissant de leur accorder le repos éternel», a-t-il ajouté.

D'après les spécialistes sur les questions de génocide, le déni en est la dernière étape. Levon Avedanian, coordinateur du Comité national arménien au Liban (ANCL) et professeur à l'université Haigazian de Beyrouth, estime que le déni du génocide arménien par la Turquie constitue un prolongement des politiques génocidaires pour les Arméniens.

«À ce titre, la reconnaissance du génocide par la Turquie et par les membres de la communauté internationale constitue une étape essentielle sur le long chemin qui permettra de rendre justice aux Arméniens. Outre la reconnaissance, cette démarche passe inévitablement par des compensations et des restitutions», souligne-t-il.

Candidat démocrate à la présidence, M. Biden a tweeté le 24 avril de l'année dernière: «Si je suis élu, je m'engage à soutenir une résolution qui reconnaît le génocide arménien et je ferai des droits de l'homme universels une priorité absolue.»

Dans sa séquence «quick take» («bref aperçu») publiée le 22 mars, Ian Bremner de la plate-forme d’information GZero, a abordé la possibilité que M. Biden tienne, le mois prochain, la promesse qu’il a faite durant la campagne électorale. Il a résumé la situation de la manière suivante: «La Turquie subit à présent de nombreux revers. Elle vient de se retirer des Conventions d'Istanbul, un accord européen qui lutte contre la violence à l'égard des femmes. Et Recep Tayyip Erdogan vient de limoger le nouveau gouverneur de la Banque centrale turque. L'économie se porte mal... Il réprime le Parti démocratique des peuples pro-kurde, le HDP. Mais la grande nouvelle, c’est que M. Erdogan est sur le point de se heurter à un nouveau défi diplomatique.»

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com