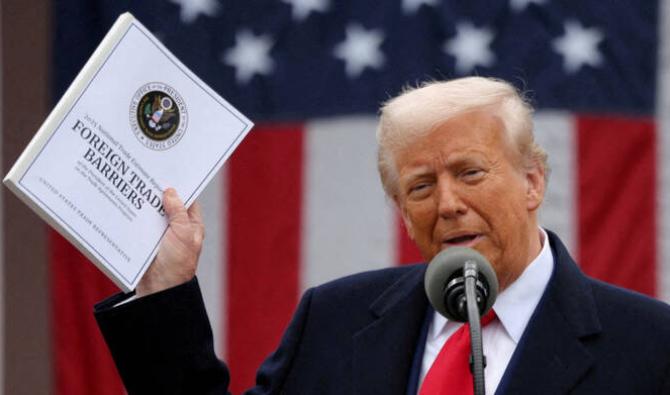

La politique adoptée par l'administration du président américain Donald Trump au Moyen-Orient semble changer en permanence. Certaines sont influencées par les événements actuels, comme la guerre israélo-palestinienne à Gaza et les attaques des Houthis en mer Rouge, tandis que d'autres continuent de refléter les orientations de sa première administration, telles que la campagne de "pression maximale" contre l'Iran.

Dans le cadre de cette politique, les États-Unis ont renforcé les sanctions contre Téhéran. Mardi, ils ont imposé des sanctions à six entités et deux individus soupçonnés d'être impliqués dans l'acquisition de composants clés pour les programmes iraniens de drones et de missiles balistiques. Les États-Unis ont déclaré qu'ils utiliseront « tous les moyens disponibles » pour entraver ces programmes et la prolifération des armes, notamment en faisant pression sur les pays tiers qui cachent l'acquisition d'armes et le transfert de technologies sensibles.

Déjà au Yémen, l'administration a renforcé ses attaques contre les Houthis afin de limiter leur capacité à attaquer les navires en mer Rouge. L'administration les a classés comme organisation terroriste étrangère et a durci les sanctions. Mercredi, les États-Unis ont imposé des sanctions aux « facilitateurs financiers, fournisseurs et entreprises œuvrant au sein d'un réseau mondial de financement illicite » soutenant les Houthis, notamment le financier Sa’id Al-Jamal, soupçonné d'être soutenu par l'Iran. Ce réseau a acheté des marchandises d'une valeur de plusieurs millions de dollars, notamment des armes, du matériel à double usage et des céréales ukrainiennes, destinées à être expédiées vers les zones contrôlées par les Houthis au Yémen, selon les départements d'État et du Trésor des États-Unis.

Quant à la situation à Gaza, l'administration s'est non seulement abstenue de tout commentaire sur les attaques israéliennes féroces contre les civils, mais elle a également accéléré les livraisons d'armes pour ces attaques. Le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, Tom Fletcher, a déclaré jeudi : « Je pense que l'Amérique a clairement exprimé que son soutien à Israël est actuellement sans équivoque et qu'il n'y a pas de message de modération, contrairement à ce qui aurait pu être le cas ».

Au tout début, Trump a soutenu les propositions israéliennes visant à déplacer de force la population de Gaza vers d'autres pays et à reconstruire l'enclave. Aujourd'hui, des responsables de l'administration affirment qu'ils restent favorables à un déplacement, mais qu'il doit se faire de manière volontaire et temporaire.

Bien que ces axes politiques soient importants, ils laissent subsister des lacunes importantes que les partenaires régionaux des États-Unis doivent combler. Les États-Unis semblent attendre des solutions durables aux crises régionales, de Gaza au Yémen, en passant par la Syrie et le Soudan.

Il est probable qu'en mai, Trump se rende en Arabie saoudite. Ce sera probablement son premier voyage à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir, comme cela avait été le cas en 2017, au début de son premier mandat. Cette visite suscitera des attentes concernant le rôle régional des États-Unis et incitera toutes les parties prenantes à proposer des solutions créatives, adaptées à l'approche politique novatrice de l'administration.

Trump a exprimé son désir de mettre fin aux guerres et d’instaurer la paix, et certains estiment qu’il pourrait avoir des ambitions pour un prix Nobel de la paix. Bien que cela puisse sembler surprenant, ce n’est pas totalement exclu, car les États-Unis sont en bonne position pour influencer l’avenir de la région, malgré leur volonté manifeste de limiter leur engagement. Au sujet de Gaza, il est nécessaire de discuter plus sérieusement du plan arabe adopté lors du sommet du Caire le 4 mars. Le rejet de ce plan par l'administration est contreproductif, car il répond à la plupart, voire à la totalité, des demandes de Washington. Il marginalise le Hamas et propose la création d'un comité indépendant, non partisan et non affilié à aucune faction, chargé de la sécurité et du redressement économique de la bande de Gaza, permettant ainsi à l'autorité palestinienne à Gaza de se renforcer. D'ailleurs, certaines précisions sont encore nécessaires. Le sommet a désigné un comité, présidé par le ministre saoudien des Affaires étrangères, chargé de se rendre dans les capitales clés pour mobiliser le soutien en faveur du plan. Washington sera sans doute l'une de ses étapes.

L'administration Trump a clairement apprécié les efforts déployés par l'Arabie saoudite depuis le début de la guerre en Ukraine pour parvenir à un cessez-le-feu et entamer des négociations de paix, ainsi que la tenue de réunions entre les délégations américaine, russe et ukrainienne pour résoudre cette crise. Les États-Unis auraient également intérêt à engager des discussions avec Riyad et ses partenaires arabes lorsqu'il s'agit de Gaza et du conflit israélo-palestinien sous-jacent.

Au sujet de l'Iran, et parallèlement à une pression maximale, l'administration a engagé une diplomatie indirecte avec Téhéran. Cependant, elle semble répéter les erreurs du passé en se concentrant uniquement sur le programme nucléaire. Le CCG appelle depuis longtemps à ce que les discussions avec l'Iran soient générales et ne se limitent pas à son programme nucléaire, aussi important soit-il. Les négociations doivent également concerner les programmes de missiles et de drones iraniens, ainsi que son rôle régional. Les pays du CCG ont également demandé à être engagés dans ces discussions, en tant que voisins les plus proches de l'Iran, et à ne pas être mis à l'écart. Parallèlement, ils se sont opposés à une action militaire, suggérée par Israël, privilégiant la diplomatie, associée à une défense robuste et à une dissuasion crédible.

Au sujet du Yémen, si le fait d’empêcher les Houthis d'attaquer les navires en mer Rouge est un objectif important, il ne sera durable que dans le cadre d'une solution politique à la crise yéménite négociée par l'ONU. Suite à la classification des Houthis comme groupe terroriste étranger, la feuille de route négociée précédemment pourrait s'avérer difficile à mettre en œuvre pour le moment, exigeant de nouvelles solutions créatives. La pression économique qui en résulte, associée à la pression militaire exercée sur Sanaa, devrait inciter les parties, sous l'égide de l'ONU, à rechercher des moyens de se réunir à la table des négociations pour élaborer des solutions politiques concrètes, notamment la prévention des attaques des Houthis contre le commerce maritime.

Au sujet de la Syrie, l'administration américaine a continué à suivre la ligne prudente de Joe Biden. Le secrétaire d'État adjoint américain pour le Levant et la Syrie a présenté au ministre syrien des Affaires étrangères une liste de demandes lors d'une conférence des donateurs pour la Syrie à Bruxelles le mois dernier : destruction des armes chimiques restantes, coopération en matière de lutte contre le terrorisme, garantie qu'aucun ancien combattant étranger ne détient de postes importants au sein de l'appareil gouvernemental syrien, et un gouvernement plus inclusif. Cette liste paraît raisonnable, et les États-Unis devraient poursuivre leur dialogue avec le nouveau gouvernement de Damas, en coordination avec des partenaires régionaux tels que l'Arabie saoudite. Dans ce cadre, ils devraient empêcher Israël de déstabiliser la Syrie et mettre fin à ses attaques incessantes contre le gouvernement en place.

Le partenariat avec l'Arabie saoudite et le CCG devrait être au cœur de la politique américaine au Moyen-Orient, car ils partagent les mêmes objectifs de paix durable et de prospérité partagée. Lors de son premier mandat, Trump a entretenu des relations étroites avec les pays du CCG. Ils peuvent redevenir des partenaires fiables et importants, tant sur le plan politique qu'économique et stratégique. L'envoyé américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff, a déclaré que cette région avait le potentiel de devenir « bien plus importante que l'Europe » pour les États-Unis. Cela ne sera possible que si les États-Unis et le CCG parviennent à tirer parti de leurs liens étroits pour gérer efficacement les crises régionales et renforcer leur coopération économique. L'infrastructure nécessaire est déjà en place grâce au Partenariat stratégique CCG-États-Unis et à ses équivalents avec les différents pays de la région.

Le Dr Abdel Aziz Aluwaisheg est le secrétaire général adjoint du Conseil de coopération du Golfe pour les affaires politiques et la négociation, et un chroniqueur régulier d’Arab News.

X: @abuhamad1

NDLR: L’opinion exprimée dans cette page est propre à l’auteur et ne reflète pas nécessairement celle d’Arab News en français.

Ce texte est la traduction d'un article paru sur Arabnews.com