DUBAI: Les échanges meurtriers entre l'armée israélienne et les membres de la milice libanaise du Hezbollah se sont succédé à une fréquence alarmante au cours des dernières semaines, suscitant la tension et l'inquiétude non seulement des habitants des deux pays, mais aussi de ceux de l'ensemble de la région du Moyen-Orient.

Les zones situées le long de la frontière entre les deux pays ont été les plus touchées par les hostilités, déclenchées par les bombardements israéliens en cours sur la bande de Gaza, à la suite des attaques meurtrières du 7 octobre menées par le Hamas dans le sud d'Israël.

La mesure dans laquelle le Hezbollah est prêt à s'engager dans un conflit armé avec Israël fait l'objet d'intenses spéculations. La pression monte sur le groupe et ses alliés palestiniens pour qu'ils ouvrent un nouveau front contre Israël dans le sud du Liban, mais leur crainte d'épuiser leur précieux arsenal de guerre et de s'exposer à des représailles militaires massives de la part des États-Unis est tout aussi grande.

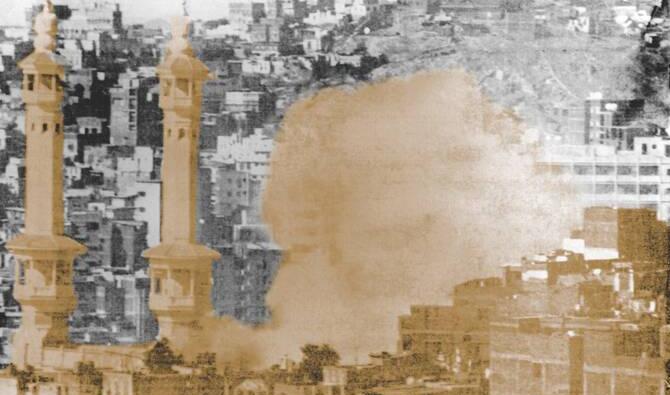

«En regardant l'horreur de l'attaque israélienne sur Gaza, de nombreux Libanais revivent le cauchemar de la destruction de leur propre pays lors de la guerre entre Israël et le Hezbollah en juillet-août 2006», a écrit l'économiste libanais Nadim Chehadi dans une tribune récente.

Après avoir déjà déployé deux groupes d'intervention de porte-avions en Méditerranée orientale au début du siège de Gaza, menés par l'USS Gerald R. Ford et l'USS Dwight D. Eisenhower, les États-Unis ont maintenant envoyé un sous-marin lanceur de missiles guidés de classe Ohio pour contribuer à la dissuasion d'une guerre régionale.

«Le Hezbollah est confronté à la pression de l'axe de la résistance, comme le Hamas et d'autres Palestiniens, qui croient que le Hezbollah devrait jouer un rôle de premier plan dans la prochaine phase», a expliqué à Arab News, Mohanad Hage Ali, chercheur au Carnegie Middle East Center.

Quels que soient les calculs stratégiques du Hezbollah, le coût humain et matériel des échanges quasi-quotidiens entre ses combattants et les forces israéliennes ne cesse d'augmenter.

Ce dimanche, une femme et trois enfants ont été tués par une frappe de drone israélienne dans le sud du Liban. L'agence de presse nationale libanaise a déclaré que les quatre victimes étaient la sœur d'un correspondant de la radio locale et ses trois petits-enfants, âgés de 10, 12 et 14 ans.

Najib Mikati, Premier ministre intérimaire du Liban, a condamné l'attaque israélienne en la qualifiant de «crime odieux» et a déclaré que le gouvernement déposerait une plainte auprès du Conseil de sécurité des Nations unies.

Peu après l'attaque, le Hezbollah a indiqué avoir tiré des roquettes Katioucha sur la ville de Kiryat Shmona, dans le nord d'Israël. Dans un communiqué, le groupe a déclaré qu'il ne tolérerait pas les attaques contre les civils et que sa riposte serait «ferme et forte».

Plus tôt dans la journée de dimanche, quatre secouristes ont été blessés lors d'un bombardement israélien dans le sud du Liban, qui a touché deux ambulances, selon les médias d'État.

«Ce qui se passe est infernal, c'est le mal, tant à Gaza que pour les civils qui meurent ici au Liban», a déclaré à Arab News Ali, 43 ans, un homme d'affaires de Dahieh, une banlieue à majorité chiite située au sud de Beyrouth.

Depuis le 7 octobre, au moins 81 personnes ont été tuées du côté libanais lors d'accrochages transfrontaliers, selon l'agence de presse AFP. Ce chiffre inclut 59 combattants du Hezbollah.

Trois de ces décès sont survenus dimanche, selon des sources du Hezbollah.

Pendant ce temps, six soldats et deux civils ont été tués du côté israélien, selon les déclarations des forces de défense israéliennes (FDI).

Les échanges d’attaques à la frontière israélo-libanaise, malgré la présence de la force de maintien de la paix des Nations unies (Finul) dans la région, font craindre que l'utilisation d'une force écrasante par Israël pour détruire le Hamas à Gaza ne déclenche une conflagration plus large, impliquant non seulement le Liban, mais aussi la Syrie, l'Irak, le Yémen et même l'Iran.

Dans son premier discours depuis le siège de Gaza par Israël, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a mis en garde vendredi Israël contre la «folie» d'une attaque contre le Liban, estimant que l'arrêt de son «agression contre Gaza» permettrait d'éviter un conflit régional.

Il a averti qu'Israël commettrait «la plus grande bêtise de son histoire» s'il lançait une attaque contre ses combattants. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a répliqué avec sa propre hyperbole: «Ne nous mettez pas à l'épreuve. Une erreur aura un prix que vous ne pouvez même pas imaginer.»

De nombreux partisans de Nasrallah s'attendaient à ce qu'il annonce dans son discours que le Hezbollah allait s'impliquer directement dans le conflit au lieu de se contenter de lancer des attaques sporadiques.

Cependant, le consensus général au Liban, basé uniquement sur les paroles de Nasrallah, est que le Hezbollah ne sacrifiera pas beaucoup de sang et d'argent dans une guerre qui n'est pas directement liée aux intérêts du groupe ou du régime iranien.

Ceux qui s'opposent au Hezbollah aujourd'hui diront: «Vous voyez, ils n'ont pas défendu la cause qu'ils revendiquent», a signalé Ali, l'homme d'affaires. Et s'il entre en guerre, ils diront: «Vous voyez, il a entraîné le Liban dans la guerre.»

Se référant à un accord conclu en 2022 entre le Liban et Israël sous l'égide des États-Unis, Ali a précisé: «C'est regrettable, car nous commencions tout juste à progresser avec Washington, en particulier après les différends sur les frontières maritimes qu'ils ont négociés.

«Il semble que nous soyons revenus à la case départ», a-t-il estimé.

Nasrallah est la figure politique la plus importante de l’«axe de la résistance», qui se compose de milices soutenues par l'Iran en Syrie, au Yémen, en Irak et au Liban et qui partagent les mêmes sentiments et idéologies anti-américains et anti-israéliens.

Ces milices souhaitent sans doute voir le Hezbollah intensifier ses attaques contre Israël afin de détourner le personnel et le matériel des forces de défense israéliennes de l'effort de guerre contre le Hamas et de ralentir son offensive à Gaza. Mais une telle décision ne serait pas sans risques importants pour le Hezbollah et le Liban.

«Si l'on regarde bien, il semble que le Hezbollah ait adopté une position gouvernementale», a mentionné Hage Ali, du Carnegie Middle East Center.

«Mais en même temps, étant donné son engagement dans le conflit au sud du Liban avec ses attaques contre les positions israéliennes, il semble que le Hezbollah soit en train d'acquérir la capacité de s'engager dans un conflit plus large», a-t-il expliqué.

EN CHIFFRES

- 4 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire, dont 1,5 million de Syriens.

- 80% des Libanais vivent dans la pauvreté.

- 36% des Libanais vivent en dessous du seuil d'extrême pauvreté.

- 29,6% taux de chômage en 2022.

Source: Banque mondiale, Commission européenne

«Le Hezbollah est soumis à une forte pression. D'une part, il doit tenir compte de la menace américaine: S'il intervient, il sera la cible de frappes américaines», a jugé Hage Ali.

«D'autre part, les alliés libanais du Hezbollah, ses amis et ses électeurs font pression pour qu'il se retire et épargne au Liban une destruction qui aurait un impact à long terme sur la population», a-t-il ajouté.

«Je pense que, stratégiquement, le Hezbollah paiera un lourd tribut s'il se tient à l'écart et ne se joint pas au conflit en lançant des attaques de plus grande envergure contre Israël. Soit il le fait maintenant, soit il se retrouvera dans une position très difficile lors de la phase suivante», a-t-il estimé.

Dans son discours de vendredi, Nasrallah a reconnu les risques d'une guerre régionale, mais il a déclaré que le Hezbollah, qui est bien mieux équipé que le Hamas, avec des missiles sophistiqués et précis et des combattants très entraînés, était prêt à faire face à une escalade des tensions.

«Tous les choix sont possibles et nous pouvons y recourir à tout moment», a prévenu Nasrallah.

Selon les analystes, l'entrée du Hezbollah dans le conflit risque d'avoir une réaction en chaîne, encourageant – voire obligeant – ses alliés en Syrie, en Irak, au Yémen et en Iran à se joindre à la mêlée, ce qui ne serait pas de bon augure pour Washington et ses alliés régionaux.

Quelques heures à peine après que le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rencontré le Premier ministre irakien Mohammed Chia al-Soudani, à Bagdad ce week-end pour tenter d'éviter une aggravation de la guerre, une milice chiite irakienne a tiré quatre obus de mortier contre les troupes américaines stationnées sur la base aérienne Al-Asad, dans l'ouest de l'Irak.

Les observateurs politiques considèrent que l'attaque visait à donner aux responsables et aux militaires américains un avant-goût de ce qui les attendrait si les États-Unis s'impliquaient directement dans un conflit régional aux côtés d'Israël.

Dans son discours de vendredi, Nasrallah a déclaré que les Houthis du Yémen continueraient à tirer des missiles vers le nord et que les milices irakiennes continueraient à prendre pour cibles les bases américaines en Irak et en Syrie.

Les dirigeants arabes ont appelé les États-Unis à soutenir un cessez-le-feu immédiat et à autoriser l'ouverture d'un corridor humanitaire afin d’aider les Palestiniens piégés dans la bande de Gaza, où plus de 10 000 personnes sont mortes depuis le déclenchement de l’offensive israélienne, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Lors d'une autre rencontre entre Blinken et Mikati à Amman, le Premier ministre intérimaire libanais a déclaré qu'Israël devait cesser sa politique de «terre brûlée» qui détruit des vies humaines et des villes.

Alors que les responsables américains ont publiquement appelé à la protection des civils à Gaza, aucun appel au cessez-le-feu n'a encore été lancé par Washington.

Dans son discours de vendredi, Nasrallah a prévenu que les navires de guerre américains ne dissuaderaient ni n'effraieraient ses combattants et a averti que si les États-Unis intervenaient directement dans la guerre, les Américains pourraient s'attendre à des attaques contre leurs bases militaires en Syrie, en Irak et ailleurs.

Pour l'instant, le conflit entre le Hezbollah et Israël n'a pas connu d'escalade au-delà des tirs de roquettes intermittents et des frappes aériennes de représailles à la frontière sud.

Cependant, une confrontation directe entre les deux parties entraînerait probablement le déplacement de centaines de milliers de civils libanais et causerait des dommages irréparables à une économie déjà en proie à une crise sans précédent.

«Il n'y a pas de bonne issue pour le Liban : la guerre sera destructrice à un moment où l'infrastructure médicale du pays est faible et où son économie et son système bancaire se sont effondrés», a écrit l'économiste Chehadi dans son article d'opinion.

«Le pays sera transformé en une nouvelle bande de Gaza, avec peu de chances de s'en remettre», a-t-il conclu.

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com