LONDRES: Au plus fort de la guerre froide, deux organisations internationales – le Congrès pour la liberté de la culture (Congress for Cultural Freedom ou CCF) et Franklin Book Programs – se sont fortement impliquées dans le paysage littéraire du monde arabe. Durant une grande partie des années 1950 et 1960, elles ont publié des livres et des magazines, organisé des conférences et se sont associées à la vie culturelle des écrivains, des éditeurs et des traducteurs. Leurs travaux sont désormais présents dans les bibliothèques et dans les cafés de Beyrouth, du Caire et de Damas, avant même que le monde qu’ils ont contribué à soutenir ne commence à s’effondrer.

Or, on a révélé que les deux organisations avaient été secrètement financées par la CIA. Pendant des années, Franklin Book Programs a également travaillé avec l’Agence d’information des États-Unis (United States Information Agency ou Usia), faisant la promotion des valeurs américaines dans le reste du monde et utilisant la diplomatie culturelle comme une arme dans sa lutte idéologique avec l’Union soviétique. Cette découverte affectera considérablement ceux qui ont contribué à la production culturelle des organisations, malgré les avertissements de certains de leurs pairs.

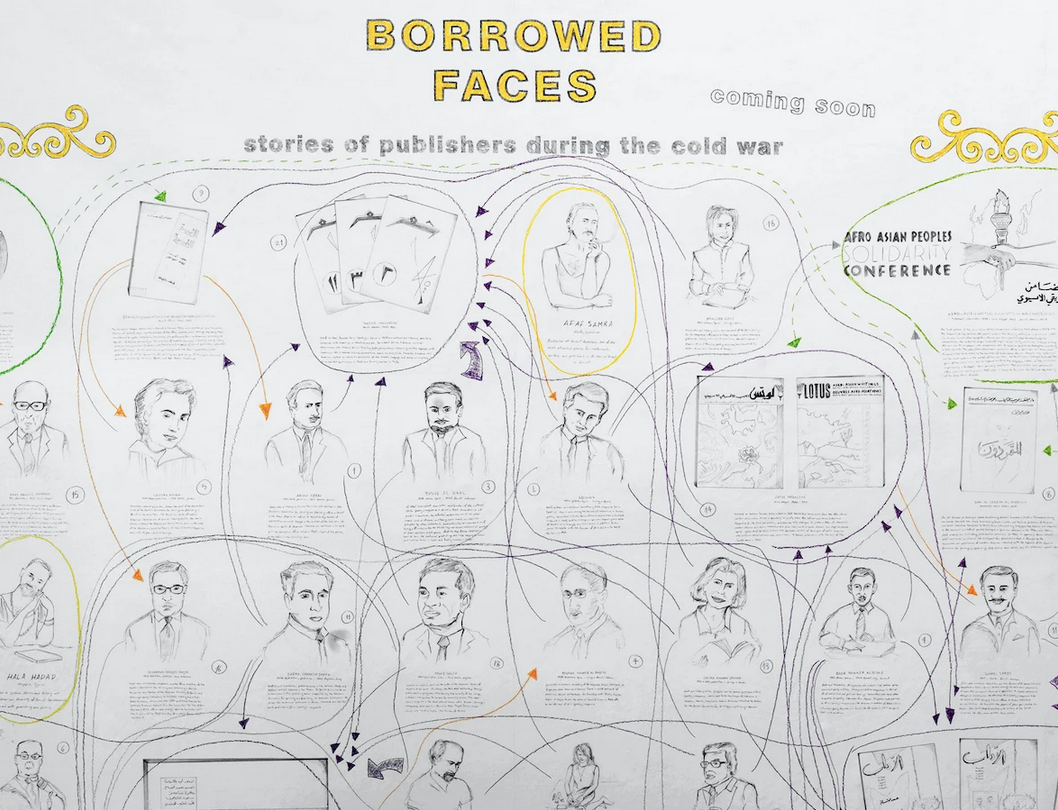

Les deux organisations sont aujourd’hui au cœur d’une exposition de la galerie The Mosaic Rooms, à Londres: Borrowed Faces: Future Recall («Visages empruntés: futur rappel»). C’est la première exposition individuelle au Royaume-Uni organisée par le collectif d’art berlinois Fehras Publishing Practices. Elle explore le monde fascinant de la diplomatie culturelle et de l’impérialisme de l’édition. Les artistes syriens Sami Rustom, Omar Nicolas et Kenan Darwich, qui travaillent ensemble depuis 2015, se sont penchés sur l’une des périodes les plus fertiles de l’édition arabe, explorant non seulement l’infiltration clandestine de la littérature arabe, mais aussi l’univers fascinant des publications panarabes et anti-impérialistes.

L’intérêt de ces trois collectionneurs passionnés pour les documents d’archives de la guerre froide commence à Beyrouth, en 2018. Invités à participer à une résidence artistique organisée par Ashkal Alwan, l’Association libanaise des arts plastiques, le trio s’immerge alors dans le paysage culturel de la ville et se met en quête de livres, de magazines, de mémoires et de lettres datant des années 1950 et 1960.

«C’est à ce moment que nous avons commencé à envisager d’étudier l’édition pendant la guerre froide», explique Rustom, né à Alep et qui possède une formation en journalisme. «Nous avons découvert le rôle essentiel qu’a joué Beyrouth dans la production culturelle et de quelle manière cette ville est devenue un point de rencontre pour les intellectuels arabes originaires de différents pays.»

Ils se mettent à parcourir les marchés aux puces de la ville, à organiser des interviews et à accéder aux bibliothèques privées. Ils rencontrent notamment Abboudi Abou Jaoudé, un collectionneur d’affiches vintage de Hamra, qui leur a présenté Union soviétique, un magazine mensuel illustré publié en plusieurs langues. Ils interviewent également l’écrivain et chercheur Mahmoud Chreih, qui a beaucoup écrit sur la vie de Tawfik as-Sayegh, le rédacteur en chef de la revue Hiwar, qui est financée par le CCF. Par ailleurs, ils visitent la bibliothèque du Centre culturel russe, à Verdun, l’Orient-Institut Beirut (OIB) et l’université américaine de Beyrouth. Leur objectif est de trouver des magazines, des éditeurs, des écrivains et des traducteurs actifs pendant cette période qui constitue l’âge d’or du Liban.

À bien des égards, cette recherche constitue une extension, ou une continuation, de leur précédent projet: l’exploration de la bibliothèque privée de l’écrivain syrien Abdel Rahman Mounif. Ils ont entrepris ce travail dans le cadre d’une série intitulée Disparitions.

«En travaillant sur sa bibliothèque, nous sommes tombés sur les histoires de nombreux éditeurs actifs à Beyrouth, à Damas ou au Caire dans les années 1960 ou au début des années 1970. Nous avons alors commencé à comprendre à quel point la relation entre l’édition, la politique et les idéologies en général était forte», explique M. Rustom. C’est au cours de ce travail de documentation que le collectif prend conscience de la quantité étourdissante de livres arabes publiés par des institutions internationales.

«C’était le moment pour nous de repenser à la direction que nous voulions donner à nos recherches sur l’histoire de l’édition, ou l’histoire moderne de l’édition, dans notre région», poursuit M. Rustom. «Nous nous sommes dit que nous allions visiter Beyrouth et nous focaliser sur les années 1960, parce que Beyrouth était très ouverte, très dynamique; c’était une ville où travaillaient beaucoup de ce qu’on appelle des “acteurs”, qu’il s’agisse de traducteurs, d’écrivains, d’institutions ou de maisons d’édition.»

Ils s’immergent rapidement dans cet univers qui réunit tant de talents littéraires. Parmi les traducteurs de textes russes figurent Mawahib Kayali et l’écrivain irakien Ghaib Tumah Farman, qui ont tous deux fini par s’installer à Moscou. Par ailleurs, Franklin Book Programs, qui a ouvert un bureau au Caire en 1953 et un autre à Beyrouth en 1957, a collaboré avec de nombreuses personnalités littéraires de premier plan comme la nouvelliste palestinienne Samira Azzam et l’universitaire palestinien Ihsan Abbas. L’implication de tels écrivains et de tels traducteurs, dont beaucoup étaient engagés dans la résistance culturelle contre Israël et ignoraient que Franklin Book Programs était financée par le gouvernement américain, a poussé les trois chercheurs à se poser certaines questions, notamment sur le financement des projets artistiques.

«Nous essayons de trouver les similitudes ou les dénominateurs communs entre les années 1960 et aujourd’hui», confie M. Rustom. «Les années 1960 représentaient le début de la mondialisation telle que nous la connaissons et nous pensons qu’il y existe beaucoup de points communs entre les années 1960 et aujourd’hui, avec les méthodes de travail des producteurs culturels actuels. Des questions se posent, relatives à l’autonomie, à votre position politique, à ce que vous voulez faire, à qui vous finance, et à la manière dont vous produisez ou travaillez en marge de la société. Qu’est-ce que la liberté, dans ce contexte? Qu’est-ce que la conviction politique? Ce sont des questions que nous nous posons en permanence depuis que nous avons commencé à travailler. Nos nous demandons d’où vient l’argent, à quel moment nous sommes libres et à quel moment nous suivons les politiques des institutions», ajoute-t-il.

L’exposition, qui se déroule jusqu’au 26 septembre et qui a été rendue possible grâce à un partenariat entre la Fondation Delfina, The Mosaic Rooms et le Shubbak Festival, présente trois volets distincts. Le premier est un roman-photo intitulé «Borrowed Faces» («Visages empruntés»), le deuxième est une présentation interactive des archives du collectif et le troisième est une reconstitution des archives du CCF. «Nous avons créé quatre œuvres photographiques sur lesquelles nous sommes intervenues pour imaginer à quoi pouvaient ressembler les archives du CCF – auxquelles nous n’avions même pas accès. Pas même une photo», précise M. Nicolas, originaire de Homs.

L’une des principales difficultés de l’exposition réside dans la propriété de ces archives. «Il ne s’agit pas seulement de collecter les documents physiques ou d’acheter et de posséder ces documents, mais de les comprendre et de les remettre en question», estime M. Rustom.

M. Nicolas, quant à lui, se pose les questions suivantes: «Qu’est-ce que cela signifie, dans une telle période de changement historique, dans une période de mobilité limitée, de posséder des archives? Quel est le sens de la matérialité des archives et de leur accessibilité, surtout lorsque nous nous concentrons sur le CCF, une institution qui était essentiellement active dans les années 1960? Que signifie le fait de posséder des archives historiques ou un récit historique?»

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com