Cet album de photos personnalisé et « visiblement unique » propose 120 photos inédites du célèbre Bayt Nassif de Djeddah, avant sa rénovation au début des années 1980. En 1975, le gouvernement saoudien a acheté ce monument historique qui faisait initialement office de bibliothèque, avant de devenir de nos jours un centre culturel qui accueille expositions et événements de toutes sortes. La décision du roi Faisal de rénover le bâtiment « a permis de créer un modèle instructif et inspirant de durabilité dans les lieux historiques », peut- on lire dans un livre cité dans l’album de Peter Harrington.

Située dans la rue principale du quartier historique de Djeddah, connu sous le nom d'Al-Balad, cette maison a été construite entre 1872 et 1881 pour le cheikh Omar Effendi Al-Nassif, gouverneur de Djeddah à l'époque. Selon l'album, elle est désormais « considérée comme l'un des plus importants exemples d'architecture à base de calcaire corallien de la mer Rouge ». La maison a, par la suite, servi de résidence principale dans la ville pour le roi Abdelaziz ben Saoud, avant la construction du palais de Khuzam.

Avant les années 1920, Bayt Nassif abritait également le seul arbre de la vieille ville de Djeddah, ce qui explique le surnom de la maison, à savoir la Maison de l'arbre. Ce margousier est toujours là, et on peut en voir les images dans ce livre.

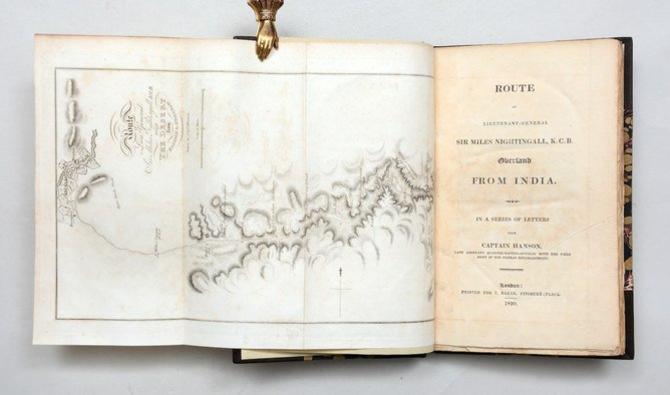

En 1819, alors que Sir Miles Nightingall, commandant en chef de l'armée britannique de Bombay, rentrait d'Inde en Angleterre, son navire, le « Teignmouth », échoua sur un banc de sable dans le golfe d'Aden. Après avoir remis le bateau en marche, Nightingall et sa garde - dont le capitaine James Hanson, auteur de cet ouvrage - se dirigèrent vers Djeddah. « Ici, ils furent accueillis par le gouverneur turc, récemment nommé après la restauration du pouvoir ottoman en Égypte. Suivant le conseil d'Henry Salt, consul général d'Égypte, ils décident de traverser le désert et de découvrir les ruines les plus intéressantes et les plus merveilleuses’ de Thèbes ». Le livre de Hanson décrit, cartes à l'appui, leur voyage de Kosseir (connu aujourd'hui sous le nom de Quseer), au bord de la mer Rouge, en direction de l'ouest jusqu'à Kennah (Qena), sur le Nil, située à l'est de Dendera. « Nous avons traversé des forts en ruine, des collines qui ressemblaient à des tombes et un désert stérile, démuni de tout signe de végétation».

Ce manuscrit relate en 3 volumes les années que le garde-côtes, Francis Wyatt Rawson Larken, a passées dans la Royal Navy britannique au début et au milieu du 20e siècle. Pendant une partie de son service, Larken était basé dans le golfe Arabique, dans la région que les Anglais appelaient à l'époque les Trucial States (États de la Trêve) et qui deviendront plus tard les Émirats arabes unis. Selon l’album, ces ouvrages, non publiés à l'époque, comprennent « un récit passionnant de la visite de Larken à Dubaï et de sa rencontre avec les cheikhs de la Trêve à bord du navire ». Ces visiteurs seraient le cheikh Saeed ben Maktoum Al-Maktoum de Dubaï, le cheikh Shakhbut ben Sultan Al-Nahyan d'Abu Dhabi et le cheikh Sultan ben Saqr Al-Qasimi de Sharjah, entre autres personnalités.

« À bord du navire se trouvaient 8 ou 10 personnes de la haute société (sic.). L'amiral et le capitaine leur ont fait visiter le navire alors que leurs partisans sont restés sur le quart de pont. (... ) Ils se sont ensuite tous rassemblés sur le quart de pont où l'orchestre jouait de la musique. Les visiteurs ont ensuite quitté le navire à bord de leurs barges - de splendides boutres à moteur, alors que les cheikhs recevaient des saluts - les canons variaient de 6 à 1 selon leur importance. Ils nous ont apporté en cadeau de la gelée de bœuf et de melon... et ont reçu des cigarettes Gold Flake et du chocolat », écrit Larken. « Chaque homme portait son large couteau de ceinture incurvé - richement serti d'argent. Les chefs, quant à eux, portaient de splendides ‘burnous’ en tissu doré. Tous étaient des hommes intègres, à l'image des cheikhs décrits dans les romans ».

Pendant son service, Larken a également visité Aden, Muscat, Sohar, Sur, Khasab et Khor al-Jarama dans l'actuel Oman, ainsi que Dubaï et l'île de Sir Abou Nu'ayr dans la région qui constitue aujourd'hui les Émirats arabes unis.

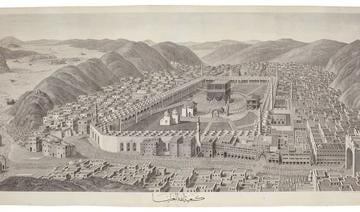

Ce manuel présente des documents appartenant à T.E. Lawrence (alias Lawrence d'Arabie) et a été publié par le British Arab Bureau (Bureau arabo-britannique) pour servir de guide sur « l'organisation tribale et politique, la géographie et les routes empruntées dans la région ». Il remonte à l'époque du soulèvement militaire des armées arabes contre l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale, soulèvement dirigé par Hussein ben Ali, chérif de La Mecque, et soutenu par le gouvernement britannique. L'une des « routes empruntées », dont Lawrence lui-même a fourni des informations, était celle qui reliait Médine à La Mecque.

Ce document appartenait autrefois à William Cochrane, adjoint du colonel Cyril Wilson, représentant de la Grande-Bretagne à Djeddah. Parmi les tâches de Cochrane figurait l'organisation du Hajj pour les musulmans venus de l'Inde britannique. Il aurait également « surveillé les 125 000 £ en souverains d'or que la patrouille de la mer Rouge appartenant à la Royal Navy transportait chaque mois à Djeddah » - il s'agissait de la subvention octroyée par les Britanniques à Hussein ben Ali pour soutenir le soulèvement.

Il s'agit de la traduction anglaise d'un récit en deux volumes de l'expédition danoise dans cette région entre 1761 et 1777 – « la première grande expédition scientifique au Moyen-Orient » – réalisée par le géomètre Carsten Niebuhr, le seul membre de cette expédition à avoir survécu.

« Début 1761, le groupe quitta Copenhague, se rendit à Alexandrie en passant par Constantinople. Il séjourna pendant un an en Égypte, remontant le Nil et explorant le Sinaï. Il a, par la suite, traversé le canal de Suez jusqu'à Djeddah et a navigué le long de la côte arabe jusqu'à al-Luhayyah au Yémen. Lors de ce voyage, le groupe a touché terre à plusieurs reprises, avant de poursuivre par voie terrestre jusqu'à Sana'a, via Mocha. En route, deux membres du groupe ont péri. De retour à Mocha, les quatre autres membres succombèrent à la fièvre et furent embarqués sur un bateau en partance pour Bombay. Seul Niebuhr survécut à ce voyage en mer».

Selon l'album, le récit du voyage de Niebuhr « a longtemps figuré parmi les ouvrages classiques portant sur la géographie, la population, les antiquités et l'archéologie de la péninsule arabique et du Moyen-Orient au sens large. Ses cartes ont été utilisées pendant plus de 100 ans ». Ce récit « revêt une importance particulière en ce qui concerne cette époque encore peu connue du Golfe».

Le titre intégral de cet ouvrage de 1940 est « Les fils de Sinbad. Un récit de la navigation avec les Arabes dans leurs boutres, en mer Rouge, sur les côtes de l'Arabie, à Zanzibar et au Tanganyika ; La Pêche des perles dans le golfe Arabique ; et la vie des capitaines de navires, des marins et des marchands du Koweït ».

Comme son titre l'indique, cette publication – rédigée par l'aventurier australien Alan Villiers – , offre un compte rendu intégral des techniques traditionnelles de navigation, de construction de bateaux et de commerce dans la région, à une époque où ces traditions prenaient fin en raison de la découverte du pétrole. On y trouve également des dizaines d'illustrations tirées de photographies et de cartes.

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com.