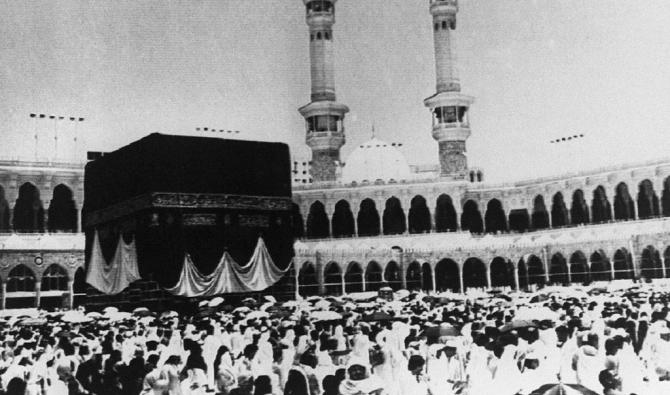

DJEDDAH : Tout au long de l’histoire, les califes musulmans et les dirigeants responsables de La Mecque, la ville la plus sainte de l’islam, se sont efforcés de protéger, d’agrandir et d’entretenir la Grande Mosquée.

« La Grande Mosquée est le lieu vers lequel les musulmans du monde entier tournent leurs visages lorsqu'ils commencent leurs prières, c’est pourquoi elle a toujours constitué le centre d'intérêt des sultans, des rois, des princes, des dirigeants et même des riches musulmans, déclare Dr Aminah Jalal, professeure d'histoire à l'université Umm Al-Qura. C’est grâce à leur soutien financier que la mosquée a pu être constamment restaurée et rénovée. Traversant les époques, leur foi les a incités à envoyer des dons ainsi qu'à fournir les ouvriers et les matériaux de construction nécessaires à l’entretien de cette Sainte Mosquée. »

Elle ajoute que « dans le passé, les dirigeants ont également ordonné de creuser des puits et de paver les routes pour faciliter le voyage des pèlerins vers les Lieux saints, mais à l'époque, leurs efforts n’étaient pas aussi importants qu’aujourd’hui. Les contributions des dirigeants saoudiens à l'expansion et à l’entretien de la mosquée sont au-delà de toute comparaison. »

Califat de Rashidun

Selon un rapport de la Présidence générale des affaires des deux Saintes Mosquées, la Grande Mosquée était entourée de maisons à l'époque du prophète Ibrahim, et ce jusqu’au règne du deuxième calife musulman, Omar ibn Al-Khattab. Il a acheté les propriétés voisines pour élargir la circumambulation ; il a également ordonné la construction d'un mur de près de deux mètres de hauteur autour du site.

Avec le nombre croissant de fidèles, il fallait plus d'espace et la mosquée a connu une première expansion sous le règne d'Uthman ibn Affan, le troisième calife musulman, en 647. Le nombre de personnes fréquentant la mosquée augmentant toujours, elle fut de nouveau agrandie 38 ans plus tard par le calife Abdellah ibn Al-Zubayr, qui fit également reconstruire la Kaaba après que celle-ci eut été endommagée.

Califat omeyyade

Deux autres extensions furent décidées sous le règne du cinquième calife omeyyade, Abdel-Malik ben Marwan et celui de son fils Al-Waleed ben Abdel-Malik.

Califat abbasside

Selon le rapport de la Présidence générale : « La mosquée a également subi des extensions à l’époque du califat abbasside, car le vingtième calife des musulmans, Abu Jaafar Al-Mansour, a ordonné un petit agrandissement vers le nord. Un minaret sur le côté est de la mosquée a également été construit ». Le plus grand projet d'expansion de cette époque a été commandé aux environs de l'an 783 par le troisième calife abbasside, Mohammed Al-Mahdi, qui a agrandi la Grande Mosquée en utilisant l’espace occupé par des maisons voisines.

Ce calife mourut en 785, avant que le projet ne soit achevé, de sorte que son fils et successeur, Musa, prit la direction du projet et augmenta la taille de la mosquée de 12 512 m². Pendant les 810 années suivantes, la Grande Mosquée ne changea pratiquement pas, seuls des travaux de restauration eurent lieu.

Règne ottoman

Au début des années 1570, les califes ottomans, le sultan Selim Khan et son fils, Murad Khan, supervisèrent les travaux de rénovation et de restauration. Ceux-ci comprenaient le remplacement du toit plat de la mosquée, en bois, par des dômes. Ils firent également construire des colonnes pour soutenir le toit ainsi qu’une arcade en pierre. La taille de la mosquée passa alors à 28 003 m².

Ère saoudienne

Malgré le travail impressionnant des dirigeants à travers l'histoire pour agrandir et prendre soin de la Grande Mosquée, les incroyables réalisations des rois saoudiens ont atteint un niveau sans précédent. Lorsque le roi Abdel Aziz a uni le pays et fondé l'Arabie saoudite, il a fait des deux Saintes Mosquées une priorité absolue et a veillé à ce qu'elles reçoivent une attention particulière.

En 1926, il ordonna une rénovation complète de la Grande Mosquée, notamment en prenant une directive visant à recouvrir tout le sol de marbre. Un an plus tard, selon la Présidence générale, il ordonna que des chapiteaux soient érigés au mataf (espace de circumambulation) pour protéger les fidèles de la chaleur du soleil. Il entreprit aussi de faire paver la masa pour la première fois (l’espace entre les rochers Safa et Marwah, que les pèlerins doivent parcourir à sept reprises).

En 1928, il ordonna la création d'une usine pour fabriquer le tissu kiswa, destiné à recouvrir la Kaaba. Il a même fait inclure une disposition dans son testament pour que ses fils continuent à être sollicités pour agrandir la Grande Mosquée, en prévision du nombre croissant de pèlerins. Lorsque son fils, le roi Saoud, devint monarque, la Grande Mosquée s’étendait environ sur 28 000 m². En 1955, il lança un projet d'expansion à long terme qui se poursuivit pendant près de dix ans. La taille de la masa fut augmentée, une zone souterraine et un étage ajoutés.

Le successeur de Saoud, le roi Faisal, poursuivit le travail d’extension et de développement. Le bâtiment entourant le Maqam Ibrahim fut détruit pour offrir plus d'espace aux fidèles faisant le tour de la Kaaba.

Après la prise de fonction du roi Khalid en 1975, la zone de mataf fut agrandie et les pavés de pierre de la masa remplacés par du marbre grec résistant à la chaleur, afin que les fidèles puissent faire le tour de la Kaaba plus confortablement, en particulier à midi.

Le 14 septembre 1988, le roi Fahd posa la première pierre de ce qui allait devenir la plus grande extension de toute l’histoire de la Grande Mosquée. Le projet permit de porter sa taille à 356 000 m², couvrant ainsi suffisamment d'espace pour qu’1,5 million de fidèles puissent accomplir confortablement le rituel du Hajj. En outre, deux minarets ont été ajoutés aux sept existants.

Le sixième dirigeant saoudien, le roi Abdallah, qui accéda au trône en 2005, a lancé un autre projet d'expansion majeur comprenant des innovations architecturales et techniques. L’agrandissement du secteur du mataf permit d’accueillir plus de 130 000 personnes par heure au lieu de 50 000, afin de faire face au nombre croissant de pèlerins du Hajj et de l’Omra.

L'espace total couvert par la Grande Mosquée, en incluant ses zones ouvertes et ses installations, est passé à 750 000 m². Le coût de ces travaux a atteint plus de 80 milliards de riyals saoudiens (soit environ 18 milliards d’euros).

En 2015, le roi Salman a lancé cinq grands projets destinés à permettre à la mosquée d'accueillir près de 2 millions de fidèles dans un site comptant 1,5 million de m². Des propriétés voisines, qui valaient des milliards de dollars, ont été acquises afin de fournir le terrain nécessaire.

Les projets comprenaient des agrandissements du bâtiment principal, des places, des tunnels piétonniers, une station-service centrale et le premier périphérique. Des directives ont également été données pour tirer parti de tous les étages afin d’accueillir toujours plus de fidèles à la Grande Mosquée et de leur permettre d'effectuer le tawaf (circumambulation) de manière confortable. Les toilettes et des lieux d'ablution ont pu accueillir jusqu’à 16 300 personnes.

Les améliorations technologiques apportées à la Grande Mosquée comprennent des escaliers roulants et des ascenseurs qui fonctionnent 24 h/24, la climatisation, des innovations en matière d’éclairage et de son, ou encore l’instauration de systèmes de vidéosurveillance et de contrôle des incendies.

Un rapport du ministère des Finances a révélé que les projets de la troisième extension saoudienne de la Grande Mosquée, qui a débuté en 2008, comprenaient le développement de ce qui suit : le bâtiment principal, masa et mataf, les places extérieures, les ponts, les terrasses, les services centraux, les tunnels de service, les tunnels hospitaliers et piétonniers, les stations de transport en commun et les ponts, le périphérique qui entoure la mosquée, et les infrastructures telles que les centrales électriques et les réservoirs d'eau.

En août 2019, l'agence de presse saoudienne a rapporté qu'un projet visant à agrandir la cour située près de la Grande Mosquée de plus de 3 000 m² était en voie d'achèvement. Il facilitera le contrôle des foules et assurera la sécurité des visiteurs, permettant ainsi d’offrir aux pèlerins du Hajj et de l’Omra le meilleur accueil possible.

La Grande Mosquée de La Mecque, une histoire en perpétuelle évolution

Short Url

https://arab.news/9pj86

Publié le

La Grande Mosquée de La Mecque, une histoire en perpétuelle évolution

- « Dans le passé, les dirigeants ont ordonné de creuser des puits et de paver les routes pour faciliter le voyage des pèlerins vers les lieux saints »

- Le 14 septembre 1988, le roi Fahd posa la première pierre de ce qui allait devenir la plus grande extension de toute l’histoire de la Grande Mosquée

© 2025 propriété intellectuelle de SPECIAL EDITION FZ sous licence de SAUDI RESEARCH & PUBLISHING COMPANY. Tous droits réservés et soumis aux conditions d’utilisation