ALGER: Les essais nucléaires français effectués lors de la seconde moitié du XXe siècle au centre du Sahara algérien et les conditions dans lesquelles ils ont été réalisés continuent d’être entourés de mystère et constituent l’un des écueils à un «assainissement» des rapports entre Alger et Paris. La persistance, à ce jour, de leurs effets pour le moins dramatiques, autant sur la population que sur l’environnement, de même que le débat et la polémique qu’ils suscitent en Algérie comme en France, ne manqueront, pas à l’évidence, d’alimenter l’actualité et même de faire l’événement dans les jours et mois à venir.

Ces essais sont partie des séquelles de la colonisation française de l’Algérie, et des questions de mémoire qui continueront à faire ombrage et à rendre extrêmement laborieux tout pronostic et toute projection d’une refonte et d’un renouveau réels des relations entre l’Algérie et la France.

Les déclarations faites d’un côté comme de l’autre et les intentions exprimées au plus haut niveau politique de tourner la page de l’histoire se trouvent à chaque fois confrontées à la réalité implacable des stigmates et des traces indélébiles laissées par un long passé colonial. S’engager dans une ère nouvelle qui permette aux relations algéro-françaises d’inaugurer un nouveau chapitre loin de la charge passionnelle devient alors un exercice extrêmement difficile.

«Gerboise bleue», un crime impuni

La commémoration du 61e anniversaire des essais nucléaires français a remis sur la table la question des indemnisations et de la décontamination des sites d’une manière plus persistante. En 2021, cette commémoration intervient seulement quelques semaines après la remise du rapport sur la mémoire de la guerre d'Algérie au président français, Emmanuel Macron, par l'historien Benjamin Stora, qui a préconisé «la poursuite du travail conjoint concernant les lieux des essais nucléaires en Algérie et leurs conséquences, ainsi que la pose de mines aux frontières».

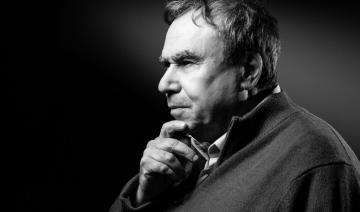

«Ne croyez-vous pas que parler de “poursuite du travail” n'est au fond qu'un euphémisme qui cache mal l'orgueil du colonisateur concernant la reconnaissance de ces crimes abjects?» s’interroge le professeur universitaire et historien Mohamed Amine Belghit.

Dans une déclaration à Arab News en français, M. Belghit indique que ce «dossier français en Algérie est une affaire très délicate». En effet, «les pires crimes contre l’humanité commis par l’armée française entre 1830 et 1962 en Algérie restent toujours impunis, alors que les populations de la région souffrent jusqu’à présent des effets persistants des radiations induites par les explosions nucléaires à Reggane», explique l’historien.

Selon notre interlocuteur, Il s’agit évidemment d’un crime, d’où l’importance de la reconnaissance par la France officielle de ce qu’il qualifie de «génocide» à défaut de pouvoir le réparer. «Il est temps que la France prenne ses responsabilités pour atténuer les conséquences de ses essais nucléaires sur les populations algériennes», affirme-t-il.

Pour Mohamed Amine Belghit, la France doit assumer ses responsabilités historiques et décontaminer les sites des essais nucléaires effectués dans le Sahara algérien dans les années 1960. «Il faut dire que l’armée française a laissé des déchets nucléaires qui ont à peine été enterrés sous le sable, et que les populations de ces régions sont victimes de multiples cancers. Même certaines nappes phréatiques sont à ce jour radioactives», déplore-t-il.

«Prisonniers algériens, cobayes humains»?

Lors des tests atmosphériques, «des mannequins, du matériel et des animaux ont été exposés à l’explosion» afin d'étudier les effets de cette dernière. C’est ce qu’a confirmé le ministère français de la Défense dans de nombreuses déclarations à la presse.

La photo de ces mannequins attachés sur des poteaux à différentes distances du site de l'explosion est souvent réinterprétée comme une photo de corps humains et non de mannequins.

«Cela ne tient pas: d'autres photos du même jour sont disponibles dans les archives et il ne fait aucun doute qu'il s'agit bien de mannequins», avait expliqué Pascal Blanchard, historien de la colonisation, à la presse française.

L’avocate Fatima-Zohra Benbraham n’est pas du même avis. «Cent cinquante prisonniers de guerre algériens du FLN auraient servi de cobayes déguisés, pour certains, en mannequins-soldats et ligotés à des poteaux à environ dix mètres de l'épicentre afin de renseigner les scientifiques militaires sur les effets des radiations», affirme-t-elle.

«Ne croyez-vous pas que parler de “poursuite du travail” n'est au fond qu'un euphémisme qui cache mal l'orgueil du colonisateur concernant la reconnaissance de ces crimes abjects?»

Mohamed Amine Belghit.

Me Benbraham dit disposer de preuves tangibles. «Cette conclusion est le fruit d’une étude minutieuse des photos en ma possession», ajoute-t-elle.

On apprend qu’une étude iconographique a été effectuée sur un nombre important des photos dévoilées par ces Français mêmes qui évoquaient des mannequins. Cela a permis, selon Me Benbrahem, de constater qu’il s’agissait, «d’un énième mensonge de la France pour couvrir l’effroyable vérité». Et l’avocate ajoute: «J’ai fait appel à un médecin légiste afin de faire le rapprochement des corps exposés avec de véritables corps humains placés dans la même position. Les résultats ont démontré qu’il s’agissait bien de corps humains», explique-t-elle.

Cinquante-sept explosions, essais et expériences nucléaires

De son côté, le Dr Ammar Mansouri, chercheur en génie nucléaire, a déploré la gestion de ce dossier par la France, car cette gestion est, selon lui, «caractérisée par la pratique du “deux poids, deux mesures” par rapport à la Polynésie, par les mensonges concernant des essais propres et l’indemnisation de toutes les victimes (françaises, polynésiennes et algériennes) ainsi que par la perte de temps dans la prise en charge effective de ce dossier».

Depuis la promulgation de la loi Morin du 5 janvier 2010, seule une victime algérienne a pu bénéficier d’une indemnisation.

Dr Ammar Mansouri

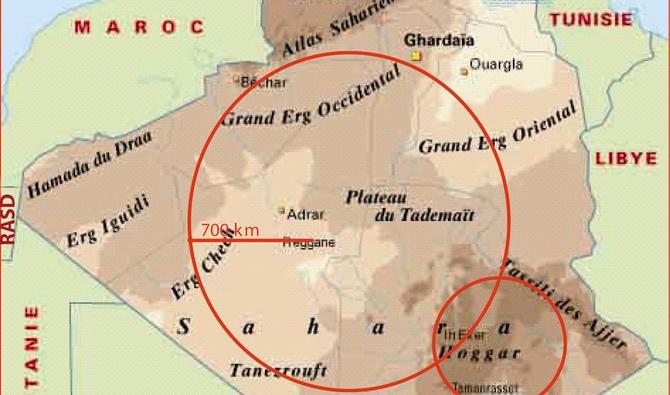

Très au fait de la question relative aux essais nucléaires, le Dr Mansouri a fait savoir qu’entre 1960 et 1966, la France a réalisé cinquante-sept explosions, essais et expériences nucléaires dans le Sahara algérien. «Malheureusement, toutes [ces expériences] ont été réalisés avec du plutonium, élément clé pour la fabrication d’armes nucléaires, avec tous les risques qu’il comporte pour la vie humaine, la flore et la faune», regrette l’imminent chercheur. «Cela ne peut être qualifié que de crime d’État, de crime nucléaire et de crime contre l’humanité», ajoute-t-il.

Cet expert soutient que «la France est responsable moralement et juridiquement devant le droit international humanitaire des souffrances et des ravages infligés à la population locale, au milieu naturel et à l’équilibre écologique». Il note que «cet épineux dossier constitue en fait, un lourd héritage colonial pour l’Algérie. Aucun habitant du Sahara algérien ne peut évoquer ce sujet sans que les stigmates de la tragédie ne refassent surface, avec la même douleur qu’hier». Le scientifique nous confie: «La plaie profonde a du mal à se cicatriser, d’autant plus que les archives sont frappées du sceau de secret défense et qu’elles sont incommunicables depuis 2008.»

«Une seule victime indemnisée»

Il faut ainsi signaler qu’à ce jour, depuis la promulgation de la loi Morin du 5 janvier 2010, seule une victime algérienne a pu bénéficier d’une indemnisation. Seulement, voilà, «on recense, en Algérie, des milliers de victimes et d’ayants droit depuis 1960. Ces victimes souffrent de malformations, de différentes pathologies cancéreuses, de cécité et de maladies cardiovasculaires. Un grand nombre d’entre elles meurent chaque année et nous quittent en silence», explique le Dr Mansouri.

Ce dernier insiste par ailleurs sur le fait que le programme nucléaire français dans le Sahara algérien a généré des déchets radioactifs nocifs et dangereux pour toute forme de vie. Une partie de ces déchets nucléaires se trouve toujours sur le sol algérien, dans la région d’In Ecker. L’autre partie est enfouie dans ce même grand pays, sous le sable du Sahara, à Hamoudia.

Par voie de conséquence, In Ecker et Hamoudia renferment un «danger permanent» qui menace la sécurité sanitaire des populations. «Au regard de tous les éléments préalablement indiqués, ce dossier ne peut donc que demeurer un sujet d’actualité. Ce sera le cas jusqu’à l’obtention d’une reconnaissance de ce crime nucléaire de la part de la France. Il sera alors question d’assurer une indemnisation pour les victimes, mais aussi un nettoyage et une réhabilitation des sites pollués au niveau du Sahara algérien, en application du principe pollueur-payeur», conclut-il.