NEW YORK: Ce jour-là, Suzanne Plunkett se réveille tôt. Cette photojournaliste qui habite New York s’apprête à couvrir une séance photo de la Fashion Week organisée dans le Lower Manhattan pour le compte de l'Associated Press (AP). Cet événement est l’un des moments forts des activités sociales et commerciales de la ville.

Quelques heures plus tôt, Mohammed et dix-huit autres hommes prennent place dans quatre avions commerciaux. Leur destination: la Californie. Malheureusement, aucun d’entre eux n’y mettra les pieds.

Avant de sortir, Suzanne allume la télévision pour regarder les prévisions météorologiques. Ce matin du mardi 11 septembre ressemble aux matinées claires de l'automne, mais le climat sur la côte est peut se révéler capricieux et changer sans crier gare.

Devant ses yeux défilent les images qui montrent une immense trouée sur le côté de la tour nord du World Trade Center, d'où s'échappe de la fumée. C'est à cet endroit que le vol 11 de la compagnie American Airlines a heurté, quelques instants auparavant, ce géant d'acier et de verre.

En voyant le kérosène enflammé qui embrase tout ce qui se trouve entre le 93e et le 99e étage, Suzanne Plunkett se demande comment les pompiers vont pouvoir faire face à ce qui semble alors n'être qu'un accident tragique.

Elle sent la vibration de son bipeur. Elle saisit son appareil photo et s'empresse de sortir de son appartement, situé dans l'East Village, pour prendre le métro. Quelques minutes plus tard, le vol 175 de la compagnie United Airlines frappe la tour sud. Il est impossible que ce soit un accident banal.

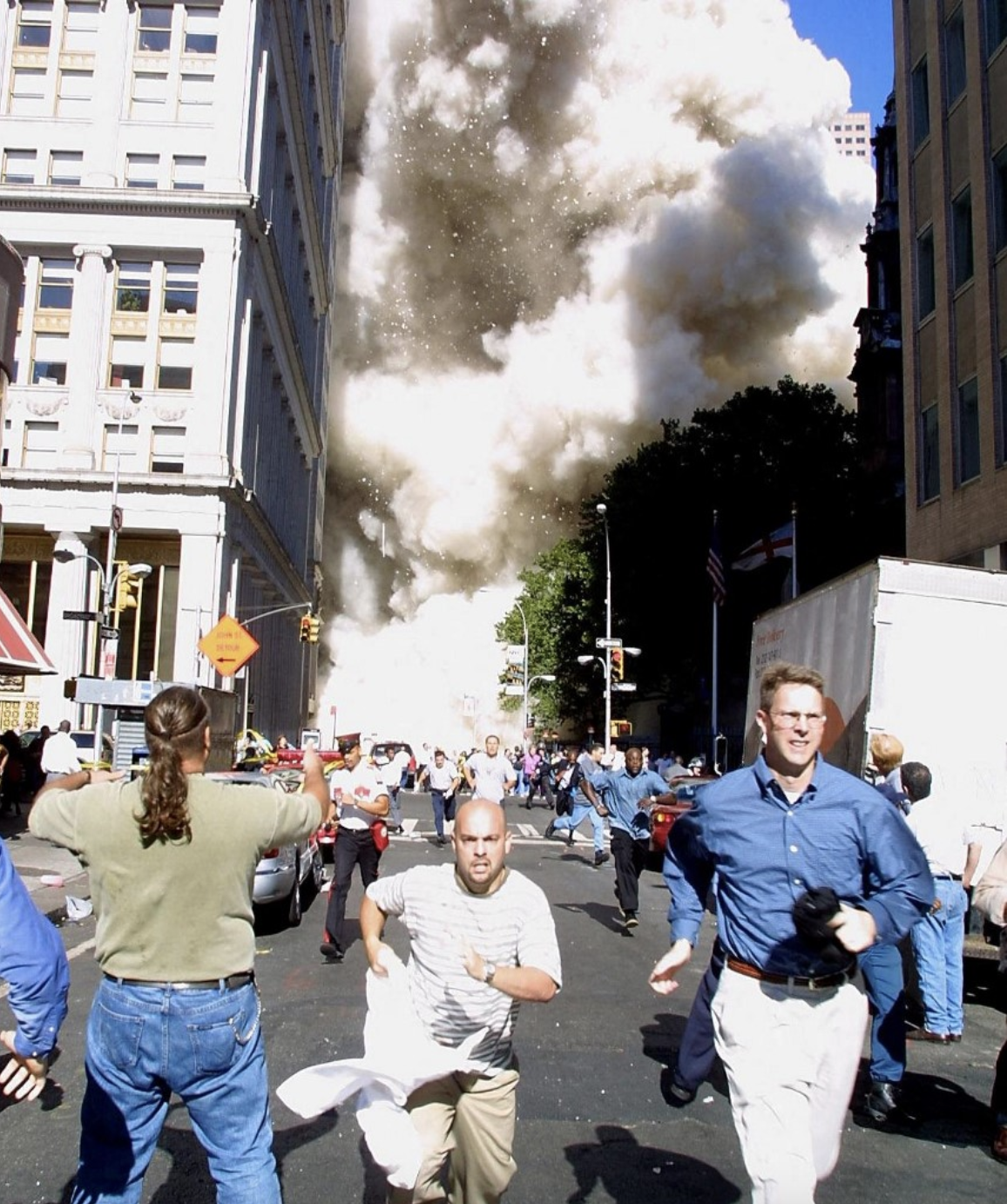

À la sortie du métro, au croisement de Fulton Street et de Broadway, Suzanne Plunkett découvre un chaos total: voitures de secours, passants effrayés, et tous les regards braqués vers le ciel.

Pendant ce temps, dans les tours enflammées, les gens se précipitent pour emprunter les escaliers de secours. Plus de 50 000 personnes travaillent dans ce complexe construit il y a vingt-cinq ans et qui passait pendant un temps pour le plus haut bâtiment du monde.

Ceux qui sont coincés au-dessus des étages en feu n'ont qu'un seul choix: attendre et prier pour être sauvés. Au bout du compte, plus de 200 personnes ont préféré trouver la mort en sautant plutôt que de succomber aux flammes et à la fumée.

Au rez-de-chaussée, des premières personnes s'efforcent d'évacuer le bâtiment à tout prix. Alors que la foule affolée se précipite vers Suzanne, celle-ci plaque son appareil photo sur son visage. Elle capture tout ce qui se passe autour d'elle. Un peu partout, elle voit des visages blêmes et tordus de terreur.

«Puis quelqu'un a hurlé: “La tour va s'effondrer”», raconte-t-elle à Arab News en évoquant les souvenirs de cette journée terrible qu’elle a vécue il y a vingt ans.

En effet, une heure après l'impact du second avion, la tour sud s'est effondrée, entraînant dans sa chute ses 110 étages. Les 614 personnes qui s'y trouvaient encore ont péri.

Les gens courent à la recherche d'un abri, alors qu'un immense nuage de poussière et de débris déferle sur les rues avoisinantes. Sur l'une des photos prises par Suzanne Plunkett, on voit un homme en chemise et cravate en train de courir. Son visage exprime l’épouvante.

«Quand l’homme en cravate est passé, je me suis dit: “Ça suffit”», raconte Mme Plunkett. «Je me suis retournée et j'ai couru».

Avec 15 autres personnes, elle se réfugie dans un petit magasin de bipeurs. Elle s’assoit derrière la caisse, connecte son ordinateur portable avec son vieux Nokia et envoie ses photos au bureau de l'AP.

Quelques minutes plus tard, sa célèbre photo, qui montre des piétons pétrifiés, parmi lesquels l'homme à la chemise et à la cravate, fait le tour du monde.

Une heure et quarante minutes après que le premier avion a frappé la tour nord, cette dernière s’effondre. Les 1 402 personnes bloquées à l'intérieur sont toutes décédées.

Vingt ans plus tard, Suzanne Plunkett dit avoir du mal à évoquer les événements traumatisants de cette journée. «Ce sentiment ne s'est pas dissipé. Les séquelles sont là, encore et toujours. J'ai suivi une thérapie, mais je tremble encore chaque fois que j'en parle», confie-t-elle.

Dans son appartement à Londres où elle vit aujourd'hui, Plunkett regarde de vieilles photos. Elle laisse les clichés parler pour elle: des images de personnes abasourdies et stupéfaites qui errent dans la rue, recouvertes de terre. Certaines sont en pleurs, d'autres curieusement calmes, comme sidérées.

À ce moment-là, le maire de New York, Rudy Giuliani, donne l'ordre d'évacuer le sud de la ville de Manhattan. Suzanne se couvre la tête avec son cardigan afin de protéger ses yeux et ses poumons de cette poussière jaune et suffocante. Elle rejoint l'exode vers le Nord, prenant la direction l'hôtel de ville. Un peu plus tard, elle arrive dans le stade de sport de Chelsea Piers, où un centre de triage a été mis en place.

«C'était un espace immense, complètement vide», se souvient-elle. «Il y avait là un grand nombre de médecins, mais personne à soigner. Les ambulances étaient là, mais il n'y avait pas de blessés à secourir. Tous étaient morts.»

À 3 heures du matin, elle regagne à pied son appartement d’East Village. La matinée qu’elle a passée à préparer la séance photo de la Fashion Week lui semble désormais bien lointaine.

«J'ai pris une douche et je me suis allongée dans mon lit. Ma peau me picotait, comme si elle était recouverte de verre. C'était toute cette poussière, cette douleur et cette fatigue.»

M. Giuliani exhorte les New-Yorkais à ne pas quitter leur ville et à l'aider à faire en sorte qu’elle renaisse de ses cendres, mais Suzanne comprend vite que sa vie dans le quartier de l'East Village ne serait plus jamais la même.

«J'étais heureuse de vivre à New York. Je ne savais pas grand-chose du monde et de la politique internationale. Mon rêve était de travailler dans cette ville pour une agence de presse et je l’avais réalisé. J'avais une trentaine d'années et, à mes yeux, New York était le paradis sur terre», raconte-t-elle.

«Le 11-Septembre m’a brusquement réveillée de mon rêve. Il m'a conduite à remettre en question mon pays natal et la raison pour laquelle le monde n'aimait pas les Américains.» Les attentats du 11-Septembre ont également fait voler en éclats les idées que les Américains se faisaient de la guerre. Elle ne se passait plus «là-bas». Elle se déroulait désormais sur leur sol.

«Il y avait ce sentiment propre aux Américains: “On doit se venger, ils nous ont fait du mal et on va se venger d'eux.” Mais la vengeance, ce n'est pas mon truc. Ce que je voulais avant tout, c'était de partir de New York», explique-t-elle.

Les premiers rapports ont fait état de 10 000 victimes (morts et blessés) à New York et en Virginie, où le vol 77 de la compagnie American Airlines a frappé le Pentagone, et 2 996 en Pennsylvanie; ce dernier chiffre inclut les 19 pirates présents à bord du vol 93 de la compagnie United Airlines, qui s'est écrasé dans un champ.

Tandis que les équipes de sauvetage débarquent sur le lieu du drame, les télévisions diffusent en direct des reportages sur les opérations qui se consacrent à la recherche de survivants ensevelis sous 1,8 million de tonnes de débris.

«J'en avais assez de couvrir tout ce qui avait trait au 11-Septembre», confie Suzanne Plunkett. «À chaque mission, je me disais: “Non, on ne fait que remuer le couteau dans la plaie.”»

«Dans la plupart des situations de guerre, votre famille est là pour prendre soin de vous. Les jours qui ont suivi le 11-Septembre, tout le monde à New York était bouleversé. Les gens pleuraient en marchant dans la rue sans que personne ne puisse les soulager.»

Laissant New York derrière elle, Suzanne a rejoint les légions de journalistes qui se dirigeaient vers la nouvelle ligne de front de la guerre contre le terrorisme: l'Afghanistan. Ce pays abritait, croyait-on, le chef d'Al-Qaïda, Oussama ben Laden, l'architecte du 11 septembre 2001. Il a fallu attendre dix ans pour que les États-Unis le capturent, dans le pays voisin qu'est le Pakistan.

«On ne peut pas parler du 11-Septembre sans évoquer l'Afghanistan», explique Mme Plunkett. «Le temps passé [à Kaboul] était, dans une large mesure, porteur d'espoir. Il semblait impossible que les choses reviennent en arrière. On avait le sentiment que les talibans étaient finis. Les femmes pouvaient sortir. Elles apprenaient à conduire», se souvient-elle.

«J'ai réalisé toutes sortes de clichés, comme tous les autres photographes d’ailleurs. Nous sommes entrées dans un salon de beauté et, soudain, des femmes m'ont attrapée, maquillée, coiffée. Il régnait une certaine complicité. Nous éprouvions une belle sensation: nos ennuis étaient désormais derrière nous. C’était une sorte de soulagement.»

Aujourd'hui, Suzanne Plunkett se dit consternée de voir les talibans, qui ont repris le pouvoir, réduire à néant les progrès réalisés au cours des vingt dernières années. «Je suis fâchée par ce qui se passe en Afghanistan. Les motivations politiques ne me regardent pas, mais je suis convaincue que l'Afghanistan a été abandonné à son sort.»

Dns le sillage des événements du 11-Septembre, Plunkett est retournée une seule fois à New York. En 2018, elle s’est rendue dans son immeuble de l'East Village pour découvrir qu'il avait été urbanisé. Le charme grunge authentique dont elle se souvenait s'est considérablement estompé.

Tout comme son ancien quartier, elle aussi a changé. Témoigner des événements du 11-Septembre, couvrir la longue mésaventure américaine en Afghanistan et faire la connaissance des Afghans ont bouleversé ses idées sur l'humanité et le monde. Cela l’a poussée au-delà de l'univers protégé du Midwest, où elle a grandi.

«Cette épreuve m'a rendue plus tolérante. Je n'acceptais pas facilement les personnes de cultures différentes. J'ai grandi dans une petite banlieue de Minneapolis. Je n'ai connu que cela», raconte-t-elle.

«Le monde est tellement complexe. Il faut se tenir informé et ne pas vivre dans une bulle. Nous ignorons ce qui passe dans le monde. Si seulement j’avais su tout cela le 10 septembre. Nous devons nous débarrasser de nos œillères, c’est important», souligne-t-elle.

«Le 11-Septembre m'a propulsée dans cette direction. Nous n'aurions pas dû attendre qu'un événement à ce point considérable se produise pour aller à la rencontre de gens qui ne sont pas comme nous et découvrir ce qui les motive. Au fond, ils sont comme nous.»

Twitter: @EphremKossaify

Ce texte est la traduction d'un article paru sur Arabnews