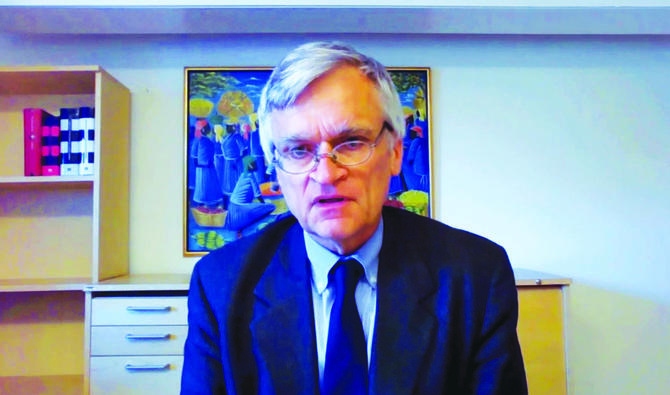

RIYAD: En dépit de la place prépondérante qu'occupe la guerre en Ukraine dans l'agenda de la politique étrangère, l'Europe a de nombreuses raisons de se préoccuper de la situation au Yémen, au-delà de l'aspect humanitaire, estime Peter Semneby, l'envoyé spécial de la Suède pour le Yémen.

Lors de son intervention dans l'émission Frankly Speaking, diffusée par Arab News, qui propose des entretiens avec des décideurs politiques de premier plan, M. Semneby a indiqué que l'intérêt de l'Europe pour le conflit est lié au commerce maritime, à la lutte contre le terrorisme et à la sécurité énergétique.

«L'une des raisons les plus importantes est l'impératif humanitaire. Nous sommes engagés dans tous les pays du monde où la population souffre quelle qu’en soit la raison, qu'il s'agisse de guerre ou de catastrophe naturelle», a-t-il déclaré à Katie Jensen, animatrice de l'émission Frankly Speaking.

«Mais la Suède et l'Union européenne ont aussi des intérêts plus complexes à défendre au Yémen. Le Yémen est important en termes de sécurité, non seulement pour ses voisins immédiats, mais aussi pour nous.»

«Le Moyen-Orient est une région voisine. Nous commerçons beaucoup avec le Moyen-Orient. Nous y puisons une grande partie de notre énergie», a-t-il insisté.

«Si vous regardez la carte, vous verrez que le Yémen est situé sur la plus importante voie d'approvisionnement maritime.»

Impératif humanitaire

«Cet enjeu a pris encore plus d'importance. Paradoxalement, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on pourrait penser que des conflits plus lointains seraient relégués à l'arrière-plan. Mais ce n'est pas le cas. La sécurité énergétique est plus importante que jamais depuis l'éclatement du conflit.»

«Je peux également ajouter d'autres questions liées à la sécurité : la lutte contre le terrorisme, par exemple. Tout pays aux institutions faibles plongé dans une guerre civile, où le système politique menace de se désintégrer comme au Yémen, serait un terrain naturellement favorable pour les terroristes. Ceci est notamment le cas si le pays manque de soutien en termes de systèmes de sécurité, mais aussi à plus long terme – en termes de renforcement des institutions – que l'Union européenne peut assurément fournir en coopération avec ses pays partenaires dans la région du Golfe.»

Selon M. Semneby, la guerre en Ukraine et les sanctions qui en ont découlé pour la Russie, qui ont entraîné une flambée des prix de l'énergie sur le continent, ont en réalité renforcé les intérêts énergétiques de l'Europe au Moyen-Orient.

«La guerre en Ukraine nous a poussés à nous interroger sur la manière dont nous sécurisons nos routes commerciales et, en particulier, nos approvisionnements en énergie. Le Yémen occupe une position stratégique qui revêt une importance considérable pour l'approvisionnement en énergie», a-t-il déclaré.

«Je dirais également que l'impératif humanitaire est toujours présent et que l'on a accordé beaucoup plus d'attention aux questions humanitaires dans d'autres conflits en raison des perturbations dans l'approvisionnement en blé et en céréales causées par la guerre en Ukraine», a-t-il ajouté.

Le maintien de l'aide humanitaire au Yémen, qui connaît une situation de quasi-famine, est considéré par certains comme un moyen de pression sur le processus de paix.

Selon M. Semneby, la guerre en Ukraine a notamment entraîné une diminution de l'aide disponible pour le Yémen.

Il a exhorté les États du Golfe à verser leurs contributions humanitaires existantes aux fonds de l'ONU afin de renforcer la réponse internationale.

«Malheureusement, la situation a changé et les fonds disponibles pour les différents besoins ont diminué», a-t-il indiqué.

«De nombreux pays ont déployé des efforts considérables pour soutenir l'Ukraine. Nous avons également constaté qu'il est plus difficile d'obtenir des fonds pour l'aide humanitaire au Yémen et dans d'autres pays, notamment à la suite de nos demandes et de celles de l'ONU.»

«Cela doit se faire dans le cadre d'un effort commun. Évidemment, la Suède, l'Europe et les pays du Nord ne devraient pas financer à eux seuls les efforts de l'ONU. Nous discutons en permanence avec nos partenaires de la région du Golfe», a-t-il souligné.

«Je pense que cette question occupera une place prépondérante dans notre stratégie commune au Yémen et dans tous les conflits. J'espère que les pays du Golfe contribueront davantage à l'effort commun de l'ONU.»

«Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'ils préfèrent souvent verser leurs contributions à travers leurs propres canaux bilatéraux. Nous pensons que cette approche nous prive des nombreuses possibilités que nous avons de créer des synergies en travaillant ensemble.»

Dans une tribune publiée en mai, Ryan Grim, chef du bureau de Washington du média The Intercept, a accusé les États-Unis de ralentir délibérément les négociations de paix sur le Yémen, poussant de fait à la reprise de la guerre dans le but d'améliorer la position de négociation du gouvernement yéménite face aux Houthis.

«Un cessez-le-feu a été instauré il y a plus d'un an, et les négociations de paix progressent à un rythme soutenu, avec notamment des échanges de prisonniers et d'autres gestes diplomatiques positifs», écrit M. Grim.

«Pourtant, les États-Unis semblent ne pas vouloir la fin de la guerre ; nos mandataires ont été battus sur le champ de bataille et se trouvent alors dans une position de négociation défavorable. En lisant entre les lignes, les États-Unis semblent tenter de ralentir et de faire échouer les pourparlers de paix.»

À la question de savoir si le président américain Joe Biden pourrait mettre fin à la guerre aujourd'hui et s'il pense que les États-Unis œuvrent suffisamment à la résolution du conflit, M. Semneby a préféré ne pas répondre par un «oui» ou un «non» catégorique.

Il a défendu les efforts de Washington, tout en précisant que les canaux de communication entre l'Europe et l'Iran pourraient faciliter les pourparlers au Yémen.

«Je pense que les États-Unis ont joué un rôle important en attirant l'attention sur le conflit au Yémen et en soutenant les efforts de résolution du conflit», a déclaré M. Semneby.

«Vous vous souvenez peut-être que le président Biden a mentionné le Yémen dans son tout premier discours sur la politique étrangère qu'il a tenu au département d'État quelques semaines après son investiture en 2021.»

«Je pense qu'il s'agit du deuxième pays mentionné dans ce discours, et le Yémen est constamment à l'ordre du jour dans les discussions avec l'Arabie saoudite et d'autres pays partenaires.»

«Bien entendu, il est important que les Américains agissent en coopération avec d'autres pays. Nous travaillons également en étroite collaboration avec les Américains.»

«Les Américains n'ont pas de canaux de communication directs avec les Iraniens. D'autres en disposent. Je pense donc qu'il n'est pas correct de supposer que les Américains, seuls, seraient en mesure d'y parvenir.»

Selon M. Semneby, le rétablissement des relations diplomatiques officielles entre l'Arabie saoudite et l'Iran est une bonne nouvelle, mais la communauté internationale devra patienter pour évaluer l'impact de cette décision sur la situation au Yémen.

«Les Saoudiens et les Houthis ont entamé des discussions approfondies après l'annonce de l'accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran, ce qui a évidemment ouvert des possibilités qui n'existaient pas auparavant», a-t-il déclaré.

«Mais je pense qu'il est encore trop tôt pour déterminer si les deux parties ont suffisamment ajusté leurs attentes pour parvenir à un accord avec les Nations unies.»

«Il semble que les Houthis insistent toujours pour obtenir 100% de leurs revendications, ou peut-être même qu'ils augmentent leurs exigences, demandant 110%. Il est évident que cela ne suffira pas, ils devront trouver un compromis à la fin.»

L'Iran arme et finance depuis longtemps la milice houthie. Officiellement appelée Ansar Allah, cette milice a pris le contrôle de la capitale du Yémen, Sanaa, en 2014, déclenchant une longue guerre civile contre le gouvernement reconnu par les Nations unies.

L'accord conclu sous l'égide de la Chine pour le rétablissement des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et l'Iran a constitué une avancée majeure qui a réduit les risques d'un nouveau conflit et augmenté la possibilité d'un cessez-le-feu durable au Yémen.

Solution à deux États

Toutefois, les analystes estiment que la situation dépend en grande partie de l'ouverture des Houthis à la négociation et de la volonté des parties de trouver une solution de compromis.

«Une fenêtre d'opportunité s'est ouverte quelque peu après l'accord saoudo-iranien», a affirmé M. Semneby.

«J’espère voir se négocier un cessez-le-feu plus permanent et plus formellement contrôlé», a-t-il ajouté.

«Je pense qu'il y a de l'espoir. Nous sommes dans une meilleure situation qu'il y a un an et demi, avant l'accord saoudo-iranien.»

L'une des solutions envisagées consiste à diviser le Yémen en deux États distincts, l'un au nord et l'autre au sud, comme ce fut le cas de 1918 à 1990, date à laquelle ces deux États se sont unifiés pour former une seule et même république.

Certains voisins du Yémen souhaitent vivement le maintien d'une entité unique, tandis que d'autres semblent pencher en faveur d'une séparation.

Interrogé sur la probabilité d'une scission, M. Semneby estime qu'elle pourrait être «confuse», mais qu'il appartiendrait au peuple yéménite d'en décider.

«Je ne veux pas faire de prédictions. Ce que je voudrais dire, c'est que cette question devra être tranchée par les Yéménites eux-mêmes, et que cela ne peut se faire que dans le cadre d'un processus politique global», a-t-il déclaré.

«Il se peut très bien que ce processus aboutisse à une séparation, et le monde devrait alors la respecter. Je pense d'ailleurs que la plupart des pays préféreraient un Yémen unifié.»

«À mon avis, la division d'un pays, même si elle s'est déjà produite, est toujours une affaire difficile et confuse. Mais au bout du compte, cela doit profiter aux Yéménites», a-t-il ajouté.

«C'est une question secondaire. La question principale sur laquelle tous les Yéménites doivent se concentrer en ce moment est de mettre fin à la guerre et de s'asseoir ensemble à une table, ou dans une pièce, pour discuter de toutes les questions très importantes et très difficiles qui se posent au Yémen.»

La division du Yémen en deux risque même d'entraîner d'autres fractures régionales, avec des provinces telles que le Hadramout qui se sépareraient pour former leur propre État.

«Si l'on commence à séparer une partie du pays, il y aura toujours ceux qui ne seront pas satisfaits des personnes en charge des parties séparées. Il y a donc toujours le risque d'une réaction en chaîne», a déclaré M. Semneby.

«Aujourd'hui, nous devons nous concentrer sur les problèmes les plus urgents. Je pense que les décideurs de Riyad et d'Abu Dhabi sont d'accord sur ce point.»

«Leur principale préoccupation est de garantir la stabilité du Yémen, de faire en sorte qu'il ne soit plus une source d'insécurité, qu'il soit suffisamment prospère sur le plan économique pour subvenir davantage à ses besoins, qu'il soit en mesure d'exporter ses ressources naturelles, etc.», a-t-il rappelé.

«C'est donc sur ces questions qu'il faut se concentrer. Je suis sûr que Riyad et Abu Dhabi sont d'accord sur la nécessité de mener à bien cette mission essentielle et urgente au Yémen.»

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com