PARIS: Contrairement à une idée reçue, la présence arabe en France n’est pas liée aux vagues d’immigration économique des années 1960. Elle remonte plutôt au haut Moyen Âge, vers 717, lorsque les armées arabo-berbères – sous commandement omeyyade – franchissent les Pyrénées pour ravir la Septimanie aux Wisigoths. Elle deviendra l’une des cinq provinces d’Al-Andalus, avec Arbûna (Narbonne) pour capitale. Souvent éclipsé, cet événement constitue pourtant une étape clé dans l’histoire de France.

C’est donc au viiie siècle que l’Arabe fait irruption dans l’imaginaire français. Perçu comme l’Infidèle (non chrétien), on le désigne indifféremment comme «le Maure», «l’Ismaélien» ou encore «le Mahométan». Il sera visé par la propagande de l’élite «cultivée» de l’époque, qui n’y fait référence que par des épithètes insultantes et des représentations dégradantes.

Quant à la religion musulmane, qualifiée d’hérétique, elle fera l’objet de toutes sortes de calomnies et de désinformations. Relayés et alimentés par des hommes du pouvoir ecclésial, des écrivains et autres chroniqueurs, ces clichés perdureront des siècles durant et «nourriront» les esprits au cours des croisades et au-delà.

Toutefois, au gré des circonstances, le regard porté sur les Arabes est marqué par une ambivalence où se mêlent rejet et attirance. En témoigne l’admiration portée aux soldats arabes qui ont combattu pour la France. Sébastopol, Sedan, Verdun, Monte Cassino… ils furent de toutes les batailles. Parfois même du mauvais côté de l’histoire, comme à Diên Biên Phu. Une fois démobilisés, les rescapés regagneront leurs pays… sous domination coloniale.

Les clichés négatifs ressurgissent avec force pendant la période coloniale, comme pour justifier la violence faite aux populations dominées. Ces «indigènes sauvages», que la République se charge de guider vers les lumières de la «civilisation». Sous la IIIe République, la propagande antiarabe s’invite à l’école. Les manuels scolaires de l’époque vantent «l’œuvre civilisatrice de la colonisation» et se fondent sur la raciologie du xixe siècle pour concilier préjugés dominateurs et principes républicains.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France manque de bras pour sa reconstruction. Elle fait venir 100 000 travailleurs par an, majoritairement des colonies. C’est le début de l’immigration de masse favorisée par les Trente Glorieuses et le plein emploi : de 50 000 en 1946, ils passent à 3 868 000 en 1975. Les migrants de cette période (1945-1975) représentent un enjeu majeur pour les grands groupes. Non sans paternalisme, Francis Bouygues dira: «Les étrangers ont beaucoup de qualités, et ce sont des gens courageux.»

Pour le patronat, les travailleurs immigrés sont un simple facteur de production. Leur présence en France est nécessaire à condition qu’elle soit temporaire. Cette vision «idéale» de l’immigration économique, qui nie l’aspect social de la question, volera en éclats dans les années 1970 avec le regroupement familial.

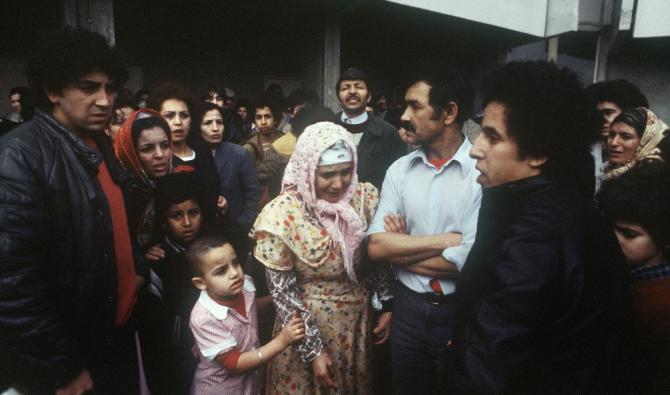

Pour la frange raciste de la population, l’idée que les «Arabes» puissent s’installer durablement en France est insupportable. Cela déclenche une série de crimes racistes, entre 1971 et 1983, qui feront des dizaines de victimes. À l’origine économique, l’immigration devient progressivement un enjeu politique et électoral. Toutes les tendances politiques essayeront de la contrôler, à l’exception de l’extrême droite qui exploite le moindre fait divers pour réveiller les vieux démons.

La représentation collective de l’Arabe en France est incontestablement un héritage de la période coloniale. Si les anciens stéréotypes semblent passés de mode, il n’en demeure pas moins que le regard sur l’autre oscille entre rejet et attirance au gré des crises et des évènements.

Lorsque la France devient championne du monde de football en 1998, elle célèbre Zinedine Zidane, fils de travailleur immigré algérien, fer de lance de l’équipe et six fois en tête des personnalités préférées des français. L’euphorie du moment accouche du slogan «black-blanc-beur» synonyme de «vivre ensemble», croit-on. Ce mythe finira par se briser sept ans plus tard avec les émeutes de Clichy-sous-Bois liées à la mort tragique de deux adolescents qui fuyaient, par peur, la police.

Devant l’étendue de la révolte, les autorités instaurent un couvre-feu, adossé à la loi sur l’état d’urgence. Ironie de l’histoire, cette loi référence a été votée en avril 1955, sous le gouvernement d’Edgar Faure, dans le contexte de la guerre d’Algérie. Durant cette période, elle a été également appliquée en métropole… aux seuls Nord-Africains. C’est l’origine du fameux «contrôle au faciès» qui a perduré jusqu’à nos jours.

Progressivement, on passe de «l’Arabe» au «musulman». Déjà en 1983, le socialiste Pierre Mauroy instrumentalise ce cliché pour discréditer les grèves aux yeux de l’opinion dans le secteur de l’automobile. Les ouvriers nord-africains qui y travaillent sont accusés d’être «agités par des groupes religieux», et le mouvement social taxé de «grèves saintes d’intégristes, de musulmans, de chiites».

L’islamisation des regards se légitimera à travers la révolution iranienne, l’affaire du foulard et les attentats commis par des terroristes se réclamant de l’islam. Le microcosme politico-médiatique généralise le qualificatif de «musulman» et évoque une supposée «communauté musulmane», sans se soucier de savoir si les intéressés le sont vraiment. Nicolas Sarkozy n’hésitera pas employer la terminologie de «musulmans d’apparence» et de «préfet musulman» pour désigner l’ex-Préfet du Jura Aïssa Dermouche.

Les attentats du 11 septembre 2001 finiront par fixer définitivement l’image du terroriste islamiste dans l’imaginaire collectif. On assiste à la montée crescendo d’un racisme décomplexé, relayé de manière récurrente par des médias exhibitionnistes et des écrivains en mal de fonds de commerce. Gros paradoxe, lorsqu’on sait que les Français d’origine arabe, dans leur grande majorité, pratiquants ou pas, évoluent en parfaite harmonie avec les valeurs de la République. De plus, ils contribuent efficacement à l’essor de la France dans tous les domaines. L’exemple le plus emblématique est sans conteste celui des milliers de médecins d’origine arabe, généralement maghrébins, qui portent à bout de bras le système sanitaire français. Ceux-là comme d’autres se sentent pourtant stigmatisés en raison de leur origine, de la consonance de leur nom et de leur religion réelle ou supposée. Ce sentiment d’exclusion est plus fort chez les femmes, comme le montre un sondage YouGov/Arab News réalisé en septembre 2020.

Force est de constater que le rejet aujourd’hui de cette catégorie de Français présente de nombreuses similitudes avec celui de l’Arabe hier. Les mêmes préjugés et les mêmes représentations biaisées subsistent. Jusqu’à quand?