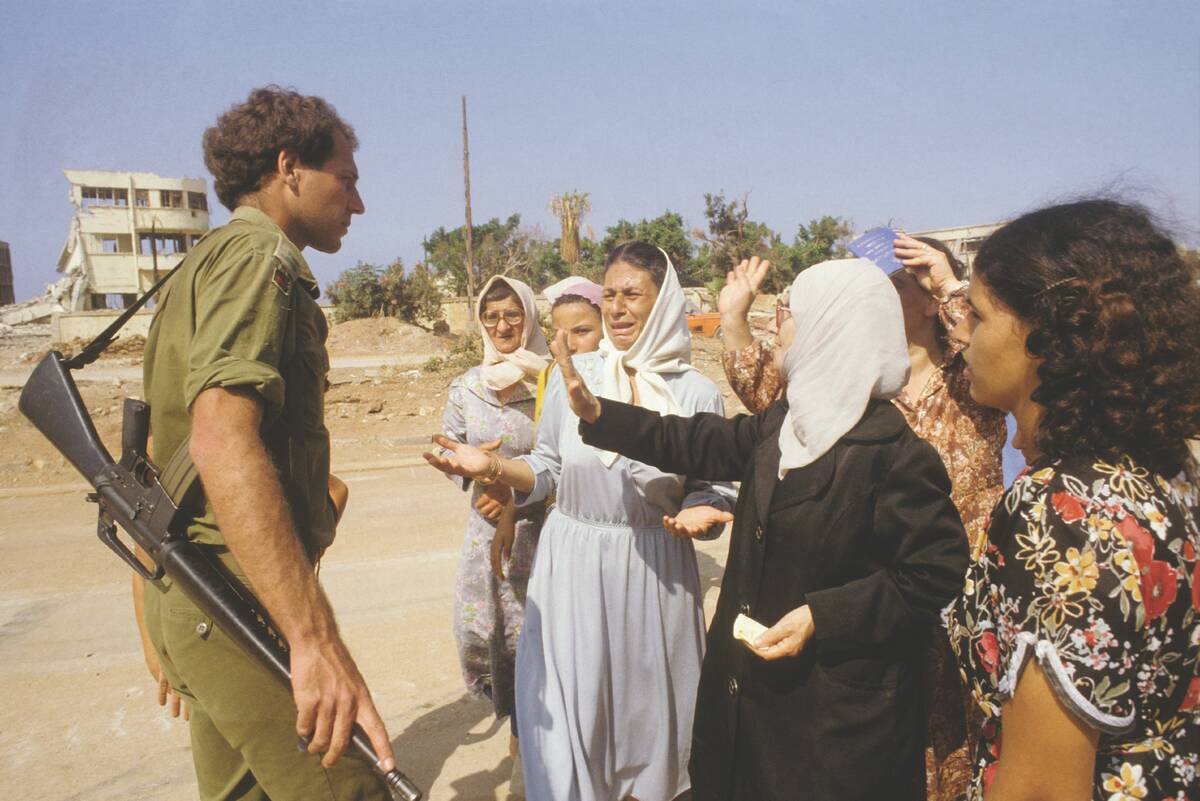

AL FAW : "Ils nous harcèlent!": sur les rives du Chatt al-Arab, les pêcheurs irakiens vivent dans la crainte d'être arrêtés par les forces iraniennes et koweïtiennes pour le franchissement illégal mais "involontaire" des frontières fluviales et maritimes que l'Irak partage avec ses deux anciens ennemis.

A 15 kilomètres de là, où les eaux mélangées du Tigre et de l'Euphrate débouchent dans le Golfe, Faw a tout du paisible port de pêche. Même s'il a été aux premières loges du conflit qui a mis aux prises l'Irak avec l'Iran entre 1980 et 1988, puis de l'invasion du Koweït, tout proche, par l'Irak en 1990.

Sur l'autre rive du Chatt al-Arab, le drapeau vert, blanc et rouge de l'Iran flotte au vent. Des portraits de l'ayatollah Khomeini, fondateur de la République islamique et du guide suprême Ali Khamenei cueillent le regard. Et la cohabitation ne va pas de soi.

Une frontière invisible

"On a beaucoup de problèmes avec les Iraniens", souffle Abdallah, pêcheur irakien d'une soixantaine d'années qui ne souhaite pas donner son nom de famille. "Dès qu'on franchit la frontière (fluviale, NDLR) à cause du courant, ils nous arrêtent", affirme-t-il.

Invisible, cette frontière qui passe au milieu du Chatt al-Arab a été par le passé un des principaux casus belli de la guerre irako-iranienne.

En septembre 1980, le dictateur irakien Saddam Hussein attaquait son voisin iranien, après avoir dénoncé les accords d'Alger de 1975, censés mettre fin au conflit frontalier qui les opposait sur le Chatt al-Arab.

Après les tensions dues à l'invasion irakienne du Koweït en 1990 puis celle de l'Irak par les Etats-Unis en 2003, Bagdad et Téhéran ont affirmé en 2019 vouloir retourner aux accords d'Alger. Les dirigeants des deux pays ont assuré vouloir tout faire pour régler le contentieux sur la frontière.

Une décision prise dans le sillage de la montée en puissance de l'influence iranienne en Irak, qui se manifeste notamment par les anciens paramilitaires pro-Iran du Hachd al-Chaabi et un déferlement de produits iraniens sur le marché irakien.

« 3.000 dollars d'amende »

Dans les faits, les pêcheurs irakiens de Faw disent, comme Tarek Ziad, "être harcelés" par l'Iran et le Koweït. Lorsque les embarcations quittent le Chatt al-Arab et partent en haute mer, il leur arrive de dériver jusque dans les eaux koweïtiennes ou iraniennes à cause du courant.

Les Iraniens "te mettent en prison et te font payer une amende de 3.000 dollars. C'est ce qui est arrivé à mon frère il y a quelques jours. Il a été arrêté par une patrouille fluviale iranienne et il a payé 3.000 dollars", raconte Tarek.

Sollicitées par l'AFP, les autorités iraniennes n'ont pas donné suite.

Le président du syndicat des pêcheurs de Faw, Badran al-Tamimi, dit n'avoir "aucun soutien du gouvernement" irakien.

Le Koweït est, selon lui, tout aussi prompt à arrêter les pêcheurs irakiens qui s'aventurent "par mégarde" dans les eaux territoriales de la monarchie envahie par Saddam Hussein en août 1990, avant d'en être chassé l'année suivante par une coalition militaire emmenée par les Etats-Unis.

"Hier soir je suis allé la frontière koweïtienne pour recueillir trois pêcheurs qui avaient été arrêtés. Cette semaine, j'y suis déjà allé trois ou quatre fois", assure M. Tamimi.

De son côté, un responsable sécuritaire koweïtien interrogé par l'AFP affirme que "les personnes qui sont arrêtées dans le secteur frontalier sont relâchées en bonne santé" par les forces de son pays, "en coordination avec les autorités irakiennes".

Maigres prises

Outre ces considérations géopolitiques, les pêcheurs de Faw font grise mine lorsqu'ils regardent leurs filets.

"On part en mer pendant huit ou dix jours et quand on revient, on a pêché entre 500 kg et une tonne, contre trois ou quatre tonnes il y a 20 ans", souffle le pêcheur Abdallah.

Car les campagnes de pêche sont moins longues, les périmètres étroitement surveillés par les deux voisins de l'Irak et le prix du carburant a flambé ces dernières années.

Sur le fleuve en lui-même, la pêche -- saisonnière, elle -- ne nourrit plus son homme. En cause, la baisse du niveau du Chatt al-Arab provoquée par la sécheresse qui sévit en Irak et les barrages construits en amont, en Iran et en Turquie.

Lorsque le niveau du fleuve baisse, le Golfe s'engouffre "et on voit de plus en plus d'espèces marines dans la rivière car l'eau se salinise", note Iyad Abdelmohsen, biologiste marin à l'université Mustansiriyah de Bagdad.

C'est sans compter avec l'effroyable pollution des fleuves irakiens provenant des "activités humaines, comme les eaux usées et les déchets", qui finissent dans les voies d'eau et provoquent "des maladies digestives, des diarrhées, voire le choléra", explique-t-il.