PARIS: Le bureau de l'AFP à Gaza, gravement endommagé le 2 novembre 2023 par une frappe, a probablement été touché par des tirs de char israélien, selon une enquête menée par l'AFP et plusieurs médias internationaux, publiée mardi.

Une cinquantaine de journalistes de 13 organisations, dont le Guardian, Der Spiegel, Le Monde ou encore l'organisation de presse arabe ARIJ, ont enquêté pendant quatre mois sous l'égide de Forbidden Stories, réseau international de journalistes spécialisé dans l'investigation.

Le consortium a travaillé sur des dizaines de cas de journalistes et d'infrastructures de presse touchés depuis le début de la guerre dévastatrice entre Israël et le Hamas à Gaza, déclenchée par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien en Israël le 7 octobre.

La frappe contre le bureau de l'AFP à Gaza le 2 novembre n'avait pas fait de victimes, l'équipe ayant alors évacué la ville, mais la salle des serveurs informatiques a été ravagée.

L'enquête et les expertises se sont fondées sur les images et sons captés en direct par la caméra de l'agence internationale qui diffusait les images en direct, une des rares organisations de presse à le faire alors.

Le travail s'est aussi appuyé sur des photos des débris prises au lendemain des frappes et de nouveau quelques mois plus tard, ainsi que sur l'analyse d'images satellite.

Cinq experts, dont tous n'acceptent pas d'être cités, ont jugé probable avec un bon degré de certitude que le bureau ait été touché par un obus de char, une arme dont ne disposent pas les groupes palestiniens dans la bande de Gaza.

D'autres experts consultés ne se sont pas prononcés de façon aussi affirmative, mais ont écarté des frappes aériennes ou de drones au vu des dégâts constatés.

L'hypothèse d'une roquette ou d'un missile antichar, munitions dont dispose le Hamas, a été écartée avec un bon degré de certitude par plusieurs experts.

Au lendemain de l'incident, l'armée israélienne, qui disposait des coordonnées du bureau de l'AFP, avait nié avoir visé l'immeuble et évoqué la possibilité d'une frappe "à proximité qui pourrait avoir provoqué des débris".

Recontactée en juin pour les besoins de l'enquête, l'armée israélienne a tenu la même ligne. "Les bureaux de l'AFP n'étaient pas la cible de l'attaque et les dommages occasionnés pourraient avoir été causés par l'onde de choc ou les éclats", a-t-elle dit sans mentionner clairement de quelle attaque ni de quelle date elle parlait.

Elle a ajouté que l'incident était examiné par un organisme d'enquête interne, le Mécanisme d’enquête et d’évaluation de l'état-major général.

Des questions importantes restent en suspens, compte tenu de la quasi-impossibilité d'enquêter sur place en raison de l'intensité du conflit.

Voici un résumé de ce que l'enquête a permis d'établir.

Le bureau de l’AFP à Gaza

L'AFP a ouvert un bureau en 1993 à Gaza, dans le sillage des accords d'Oslo. Elle emploie 7 journalistes, un technicien et un comptable, pour certains d'entre eux depuis deux, voire trois décennies.

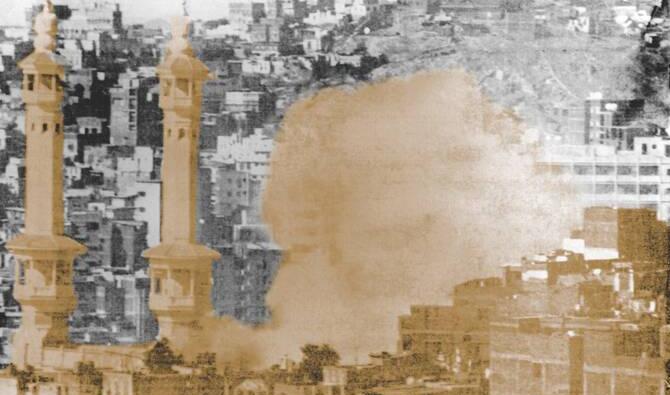

Lors d'un déménagement en 2015, l'AFP s'est installée dans la tour Hajji, un imposant bâtiment situé dans le quartier al-Rimal de Gaza, à deux pas du front de mer. L'agence occupe les trois derniers étages – dont le toit terrasse – de l'immeuble.

C'est un de ces bureaux "symbole" du réseau de l’AFP, car situé en zone de conflit, dans un territoire sans forte présence de la presse étrangère, et où le personnel a couvert plusieurs guerres, rappelle le directeur de l'information de l'agence, Phil Chetwynd.

"Le bureau, c'est notre deuxième maison”, explique le journaliste Adel Zaanoun, résumant le sentiment de toute l'équipe de l’AFP. "Pour nous, il a toujours été un lieu sûr, un refuge, à travers les crises et les guerres".

Le bureau dans la tour Hajji "était particulier", insiste M. Zaanoun. "Il avait cette vue, très belle sur la mer et si utile pour couvrir toutes les guerres”.

De fait, dès le début du conflit, l'AFP à Gaza, depuis le 10e étage offrant une vue incomparable sur la ville, est une des rares agences à diffuser en direct des images des bombardements, reprises dans le monde entier.

L'agence, dont la présence à Gaza est parfaitement connue, d'Israël comme du Hamas, a transmis l'adresse et les coordonnées du bureau à l'armée israélienne dans les premiers jours de la guerre.

Les faits

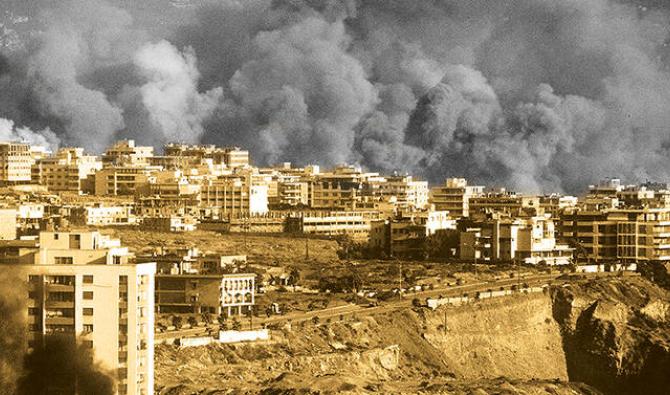

Le 2 novembre 2023, plusieurs explosions secouent le bâtiment, laissant un trou béant dans la façade et ravageant la salle des serveurs informatiques de l'AFP, située au 11e étage. Au total, on peut entendre sur le live diffusé par la caméra de l'AFP quatre explosions dans ou à proximité de l'immeuble.

Les déflagrations et les débris qui tombent sont capturés par cette caméra positionnée un étage plus bas, au 10e étage, sur le balcon.

La caméra, branchée sur des panneaux solaires, n'est pas touchée, et continuera à diffuser après quelques interruptions. Le live finira par définitivement s'éteindre le 12 novembre, personne n'étant en mesure de venir le relancer.

Les journalistes de l'AFP ne sont pas présents au moment des frappes. Ils ont évacué Gaza City le 13 octobre, quand l'armée israélienne a lancé un ordre d'évacuation à tous les civils de la ville.

Que voit-on sur le live et que disent les experts ?

Plusieurs flashs lumineux sont visibles à distance, quelques secondes avant les détonations dans et/ou autour du bâtiment.

Plusieurs experts ont établi une corrélation entre ces éclairs, marquant vraisemblablement l'origine des tirs, et les détonations.

Pour le chercheur sous pseudo War Noir, cofondateur de Militant Wire, spécialisé dans l'analyse des conflits, "il est très probable que ces éclairs lumineux proviennent d'une arme". "Ils sont vraisemblablement liés aux déflagrations, considérant que le temps entre chaque flash et les explosions est quasiment le même", ajoute-t-il.

"De façon générale, je dirais qu'il est très probable que la plupart des attaques enregistrées dans le live ont été causées par un canon de char", déclare le chercheur.

À partir des images des dégâts – un trou béant sur la façade de l'immeuble, des gerbes d'éclat sur les murs, et des débris – cinq experts interrogés penchent vers un obus de char.

Adrian Wilkinson, ingénieur britannique indépendant expert en explosifs ayant collaboré avec l'Onu et la Cour pénale internationale, estime que les dégâts observés dans le local de l'AFP sont compatibles avec un "obus perforant" de calibre 120 mm M339 utilisé par les chars israéliens.

Les groupes palestiniens ne disposent pas de chars ni de ce type de munition.

"Aucun autre acteur ne dispose d'un système d'arme capable de tirer en ligne de mire avec une charge explosive de 2,3 kilos, ce qui est cohérent avec les dégâts causés à l'intérieur du bâtiment", souligne l'expert.

"Le type d'arme et sa précision, compatible avec un char israélien, indiquent que l'arme a atteint la cible qu'elle visait. Pourquoi a-t-elle été tirée ? Je ne suis pas en mesure de commenter", conclut M. Wilkinson.

Un militaire français spécialiste en armement juge quant à lui la possibilité d'un obus de char "supérieure à 7 sur une échelle de 1 à 10". "Si cela avait été un missile on aurait vu d'autres types d'éclats", dit-il.

Sur cette même échelle, Trevor Ball, un ancien spécialiste en explosifs dans l'armée américaine, déclare pour sa part : "Je mettrais un 10, en raison des dégâts limités et de fragments compatibles avec des munitions de char".

Questions et inconnues

D'où sont partis les tirs ?

Une analyse réalisée par des journalistes du consortium se basant sur le calcul de la vitesse du son et à partir d'images satellite détermine la distance des tirs à environ 3 km au nord-est du bureau. Ces calculs ont été jugés "solides" et "cohérents" par plusieurs des experts interrogés.

Le rayon déterminé pour l'origine présumée des tirs pointe sur un terrain vague près de la mer, à quelque 3 km au nord est du bureau de l'AFP. Des chars israéliens (qui à cette époque achèvent l'encerclement de la ville de Gaza) ont été observés dans ou à proximité de cette zone avant et après le jour des frappes, selon des images satellite.

En revanche, il a été impossible d'obtenir une image complète du terrain le 2 novembre. La compagnie américaine Maxar, sollicitée par le consortium, n'a fourni qu'une image très réduite sur laquelle on ne voit pas le terrain vague dans son ensemble, et affirmé "ne pas être en mesure de fournir" la vue complète.

Envoyer aujourd'hui un journaliste prendre des photos sur les lieux présumés d'origine des tirs est trop dangereux, compte tenu de l'intensité du conflit.

Si l'enquête n'a pas pu établir avec certitude l'existence d'une ligne de mire dégagée depuis le terrain vague vers l'immeuble de l'AFP, elle n'a toutefois trouvé aucun élément permettant de l'exclure catégoriquement.

L'autre grande question est de savoir ce qui était visé, et dans quel but.

Y avait-il pour l'armée israélienne une cible à proximité ou dans l'immeuble ? "Nous n'avons pas d'indications que des combattants du Hamas se trouvaient dans l'immeuble le 2 novembre", selon le directeur de l'information de l'AFP Phil Chetwynd.

La frappe contre l'AFP s'inscrit dans un contexte d'attaques répétées contre des infrastructures de presse depuis le début du conflit.

S'agit-il d'une stratégie délibérée ? Il est impossible d'apporter une réponse formelle à cette question, seulement des éléments de contexte et un faisceau d'indices.

Le 2 novembre, environ cinquante minutes avant les frappes ayant touché le bureau de l'AFP, un autre immeuble abritant des médias, Al-Ghefary, a été touché dans le même quartier. La frappe a ravagé le bureau du 16e étage de cette tour, l'une des plus hautes de Gaza, où étaient installés les bureaux de Palestinian Media Group, qui diffusait lui aussi un live pour plusieurs clients, notamment l'agence internationale Reuters.

Un journaliste de PMG est blessé aux jambes dans cette frappe.

Une seconde frappe touchera les locaux de PMG le 3 novembre.

Pour Hassan Madhoun, le directeur de PMG, il n'y a aucun doute : "cela visait directement les caméras".

Concernant la frappe sur l'AFP, Chourouk Assad, porte-parole du syndicat des journalistes palestiniens (PJS) est tout aussi catégorique.

"Il s'agit d'une attaque claire et directe contre un bureau de presse. Israël connaît l'importance des images diffusées en direct, particulièrement pour la presse internationale qui les utilise", affirme-t-elle.

Un autre incident grave impliquant un "live" s'était produit le 13 octobre, dans le sud du Liban. Ce jour-là, un journaliste de Reuters a été tué et six autres reporters, dont deux de l'AFP, blessés, par un obus de char israélien, selon une enquête de l'AFP. Ils faisaient partie d'un groupe de reporters, dont ceux d'Al Jazeera, qui diffusait en direct les bombardements israéliens contre le Hezbollah pro-iranien.

Et maintenant ?

"Nous voulons une enquête claire et transparente sur ce qui s'est passé dans le sud du Liban, et dans notre bureau à Gaza", insiste Phil Chetwynd. "Nous avons besoin de réponses. Toute attaque dans laquelle des journalistes ou des infrastructures de presse sont touchés est extrêmement grave", souligne-t-il.

"Selon la loi humanitaire internationale, les infrastructures de presse sont des infrastructures civiles, donc les cibler équivaudrait potentiellement à un crime de guerre", rappelle de son côté Irene Khan, rapporteuse spéciale de l'ONU sur le droit à la liberté d'opinion et d'expression.