DUBAÏ: Alors que la guerre à Gaza entrera bientôt dans son sixième mois, certains se demandent si la fin de l’occupation israélienne de la Palestine est envisageable. Ce qui est sûr, cependant, c’est qu’Israël mène une politique de déshumanisation et de diabolisation des Palestiniens pour justifier son occupation, selon Gideon Levy, l’un des plus célèbres journalistes israéliens.

«Israël a systématiquement, dès le premier jour, déshumanisé et diabolisé les Palestiniens afin de justifier son occupation ainsi que la création de l’État d’Israël», confie-t-il.

Il soutient par ailleurs qu’Israël «est très efficace en termes de propagande et de lavage de cerveau partout dans le monde» et qu’il est «le seul occupant de l’histoire qui se pose en victime».

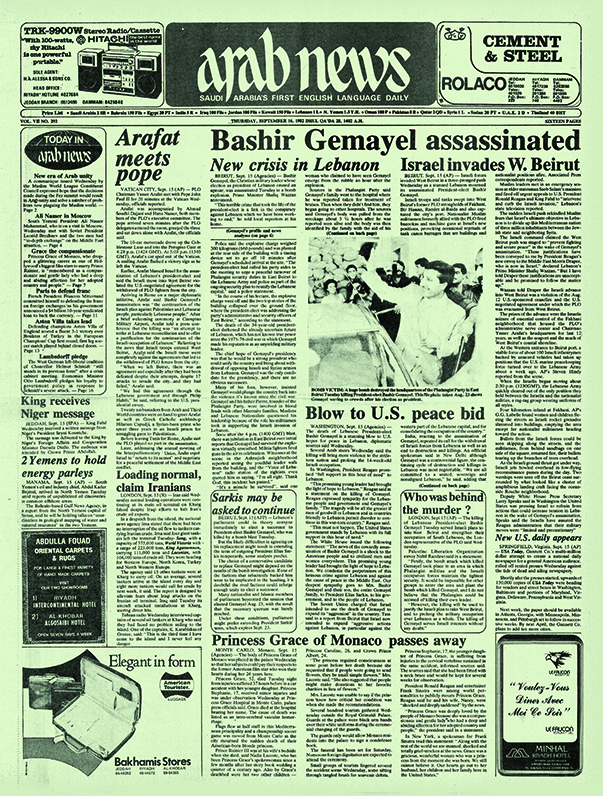

M. Levy, qui a été pendant plus de quatre décennies journaliste pour le quotidien israélien Haaretz, couvrait principalement le conflit israélo-palestinien. Il a tenu ces propos lors de l’émission Frankly Speaking d’Arab News.

M. Levy a sévèrement critiqué les attaques israéliennes, en particulier celles qui ont été menées après l’offensive du Hamas dans le sud d’Israël en octobre 2023, qui a fait 1 200 morts et a conduit à l’enlèvement de 240 personnes. Selon le ministère de la Santé de Gaza, près de 30 000 individus, dont beaucoup de femmes et d’enfants, ont été tués jusqu’à présent dans le cadre des représailles israéliennes.

Les pays arabes, en particulier l’Arabie saoudite, ont fait pression sur Israël afin qu’il accepte un cessez-le-feu ou réduise son offensive. Le Royaume a fait de la création d’un État palestinien une condition préalable à tout accord de normalisation, les responsables israéliens étant favorables à l’idée d’une amélioration des relations avec les États arabes.

M. Levy doute cependant qu’un Premier ministre israélien, y compris Benjamin Netanyahou, aille aussi loin.

«Je ne les vois pas […] mettre fin à l’occupation», explique-t-il à Katie Jensen, animatrice de Frankly Speaking.

Les politiciens israéliens espèrent peut-être une répétition des accords d’Abraham de 2020-2021, qui ont permis à Israël de normaliser ses relations avec les Émirats arabes unis et Bahreïn.

Israël a aussi rapidement normalisé ses relations avec le Maroc et le Soudan.

«Peut-être espèrent-ils perpétuer les accords d’Abraham, qui leur ont permis de faire de bonnes affaires sans changer de politique à l’égard des Palestiniens, mais uniquement grâce à toutes sortes de paroles en l’air», affirme M. Levy.

«Je pense que tous les candidats au poste de Premier ministre en Israël – pas seulement Netanyahou, mais aussi l’opposition – préféreraient maintenir une occupation plutôt que d’avoir des relations normales avec un pays important comme l’Arabie saoudite.»

Même au-delà du monde arabe, la contre-offensive d’Israël à Gaza a déclenché une réaction internationale, notamment le procès historique de l’Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice. Cependant, M. Levy considère la plupart de ces propos comme des paroles creuses.

«La sympathie envers les Palestiniens est très profondément enracinée au niveau des communautés, mais très peu de dirigeants semblent se soucier vraiment d’eux. Malheureusement, ils sont laissés pour compte depuis tant d’années maintenant, alors que de nombreux hommes d’État expriment leur solidarité du bout des lèvres. Presque personne ne fait rien pour leur venir en aide et ils se retrouvent tout à fait seuls, surtout ces dernières années», souligne M. Levy.

«Certes, on en parle beaucoup; condamnations, résolutions, décisions, règlements, audiences… un grand nombre d’initiatives. Il ne manque qu’une chose, c’est l’action. La prise de mesures.»

«Le monde n’a jamais envisagé d’actions véritables et les États-Unis, en particulier, n’ont jamais pris de mesures pour promouvoir leurs intérêts ou leurs idées. Ce pays prétend vouloir mettre un terme à cette guerre. Mais, en même temps, il fournit à Israël davantage de munitions et d’armes.»

Israël a appris qu’«il est très facile d’ignorer les discussions et de s’en tenir à sa politique, puisque le pays ne paie pas le prix de ses politiques», précise M. Levy.

Alors que les Palestiniens eux-mêmes et les dirigeants du monde entier appellent à la paix, M. Levy n’est pas certain que cette dernière doive être la priorité absolue lorsqu’il s’agit de négociations sur la Palestine. Il évoque plutôt la justice pour le peuple palestinien.

«J’appelle à la justice, non à la paix. […] Peut-être que la paix sera le petit plus que nous en tirerons. Mais je ne suis pas sûr que les deux peuples soient prêts à instaurer la paix. Cependant, il y a un seul peuple qui mérite justice. Et le monde devrait se mobiliser pour promouvoir cette cause.»

De 1978 à 1982, M. Levy a travaillé comme assistant et porte-parole de Shimon Peres, alors chef du Parti travailliste israélien. En 1982, il a commencé à écrire pour Haaretz, où il a ensuite occupé le poste de rédacteur en chef adjoint.

Il évoque depuis longtemps, dans ses écrits, son soutien à une solution à un État unique dans lequel les juifs, les Arabes et tous les citoyens disposeraient de droits égaux – une opinion controversée au sein des populations israélienne et palestinienne.

«Il y a 700 000 colons juifs dans les territoires occupés. Personne ne va les évacuer. Et il n’existe pas d’État palestinien viable avec 700 000 colons juifs, dont une partie très violente et tous très hautement idéologiques. Je ne pense pas qu’une solution à deux États soit envisageable.»

Il poursuit en ces termes: «Si ce n’est la solution à deux États, que reste-t-il? Un seul État. […] Le seul problème, c’est que ce n’est pas une démocratie.»

«Je dois dire à mes compatriotes israéliens qu’ils ne peuvent pas tout avoir. S’ils voulaient un État juif, ils auraient dû se retirer des territoires occupés depuis longtemps.»

«Si vous voulez un État démocratique, vous devez renoncer à l’État juif, car vous ne pouvez pas avoir les deux. Il y a deux peuples ici. On est soit un État d’apartheid, soit une démocratie.»

Alors que les bombardements israéliens se poursuivent sur l’ensemble de Gaza, de nombreux Palestiniens commencent à perdre espoir en leurs propres responsables. Même un mois avant le début de la dernière guerre entre Israël et le Hamas, 78% des Palestiniens souhaitaient la démission du président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, selon un sondage du Centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes.

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken (à gauche), rencontre le président palestinien, Mahmoud Abbas, dans la ville de Ramallah, en Cisjordanie occupée, le 7 février 2024, lors d’une tournée au Moyen-Orient, son cinquième voyage urgent dans la région depuis que la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza a éclaté, en octobre. (AFP)

Les observateurs se demandent désormais s’il pourrait y avoir un remplaçant à Abbas capable de mener des réformes et de revitaliser l’Autorité palestinienne.

Pour M. Levy, le dissident palestinien emprisonné Marwan Barghouti pourrait être candidat.

«Il était le seul à pouvoir réellement unir le peuple palestinien, le Hamas et le Fatah. Je crois aussi que c’est un partisan de la paix. Il l’a prouvé de plusieurs manières», souligne le journaliste.

M. Barghouti a été arrêté par Israël à Ramallah en 2002 et, deux ans plus tard, il a été condamné à cinq peines de réclusion à perpétuité pour cinq meurtres.

«J’espère qu’il est encore capable de diriger les Palestiniens. Je n’ai pas de meilleure idée. Je ne suis pas sûr que le Hamas puisse l’accepter aujourd’hui. Il y a vingt ans, oui, [mais] je n’en suis pas sûr aujourd’hui», ajoute M. Levy.

«J’ai pleinement confiance en lui. Parce que je crois en lui et parce que tant d’autres gens croient en lui aussi, Israël ne le relâchera jamais. C’est tellement tragique.»

Le portrait du dissident palestinien emprisonné Marwan Barghouti (à droite) apparaît aux côtés de celui de l’ancien président sud-africain Nelson Mandela dans un bureau de la ville de Ramallah, en Cisjordanie. M. Barghouti, détenu par Israël depuis près de deux décennies après avoir été reconnu coupable de plusieurs meurtres au cours de la deuxième Intifada, est comparé à Mandela, qui a mené avec succès la résistance à l’apartheid en Afrique du Sud. (AFP)

Depuis le mois d’octobre, en particulier, le discours populaire en Israël se retourne de plus en plus contre les Palestiniens, ce que M. Levy attribue à une combinaison de racisme et de déshumanisation.

«Si vous menez une occupation aussi brutale pendant tant d’années, si vous transmettez à vos soldats et à vos jeunes – génération après génération – l’idée qu’il n’y a rien de plus dérisoire que la vie d’un Palestinien, permettez-moi de vous dire ce qui suit: si l’armée israélienne avait tué autant de chiens qu’elle a tué de personnes à Gaza, ce serait un énorme scandale en Israël.»

En outre, les médias israéliens, qui, selon M. Levy, «ne couvrent pas les souffrances de Gaza», ont favorisé la montée en puissance des attitudes racistes dans le pays.

«Ils savent que les Israéliens ne veulent pas voir cela et qu’ils ne veulent pas en entendre parler. C’est le résultat de décennies de lavage de cerveau et de déshumanisation; comme je l’ai déjà dit, c’est le fruit de décennies de diabolisation des Palestiniens.»

«Les Israéliens ne rencontrent plus de Palestiniens à cause du mur de séparation [en Cisjordanie]. Il n’y a presque plus de contact entre les deux peuples», renchérit M. Levy, expliquant que l’attaque du 7 octobre dernier a conduit les Israéliens à mettre tous les Palestiniens dans la même catégorie que le Hamas et les auteurs de l’attaque.

" Il suffit d’un seul attentat, comme ce terrible attentat du 7 octobre, pour que toutes les idées politiques incorrectes deviennent politiquement correctes.»

«La plupart des Israéliens pensent qu’ils ont désormais le droit de faire et de dire ce que bon leur semble en raison de la situation horrible dont ils ont été victimes.»

Dans l’esprit des Israéliens aujourd’hui, conclut M. Levy, «tous les Palestiniens portent la responsabilité des crimes du 7 octobre. Ils y ont tous pris part».

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com