PARIS: Il y a 80 ans, le 21 juin 1943, Jean Moulin était arrêté à Caluire (Rhône). Torturé par le chef local de la Gestapo Klaus Barbie, il est mort peu après.

Celui qui a unifié les mouvements de résistance est devenu avec le temps "le symbole même de la Résistance", explique à l'AFP Bénédicte Vergez-Chaignon, historienne et autrice de la biographie "Jean Moulin l'affranchi" (Flammarion).

"Avant Jean Moulin, il y avait des résistants; après Jean Moulin, il y avait la Résistance", selon l’historien Henri Michel. Quel rôle a-t-il joué précisément ?

"Dès leur première rencontre en octobre 1941 à Londres, Jean Moulin accepte de remplir les missions que lui confie Charles de Gaulle: faire reconnaître le général comme seul chef de la Résistance et obtenir une coordination de l'action des mouvements résistants. Il doit leur faire accepter de se défaire de leurs effectifs paramilitaires pour les fondre dans ce qui devient l'Armée secrète.

Quelle que soit la sympathie qu’ils pouvaient avoir pour le général, les résistants n’étaient pas, a priori, décidés à se placer sous ses ordres. La force de Jean Moulin, c'est d’avoir apporté, en même temps qu'un projet, des moyens financiers et logistiques.

Alors qu'il y a, en France et à l'extérieur, des rivaux potentiels, parfois soutenus par les Alliés, il donne corps, avec la création du Conseil national de la Résistance, à cette fédération de toutes les tendances de la Résistance qui ne reconnaît que le général comme chef.

Il est vraiment la cheville ouvrière de cet arrimage de la Résistance, y compris les communistes, au général de Gaulle".

"C’est un très grand bonhomme, grand de toutes façons", dit-il après sa première rencontre avec le général. Entre les deux, les choses n'étaient pourtant pas écrites à l'avance ?

"Exactement. Ce sont deux hommes qui ont des origines familiales, des opinions et des parcours différents, voire divergents. Il n'y a pas, a priori, d'entente envisageable. Mais Jean Moulin part du principe que la France libre, le général de Gaulle sont alors ce qui représente le plus la France. Quant au général, il n’a pas tellement de hauts fonctionnaires à sa disposition. En termes d'efficacité, il a besoin de cadres expérimentés qui donnent du sérieux à son entreprise.

Dès leur première entrevue, ils sont impressionnés l’un par l'autre et d'accord sur les buts communs: la libération de la France et le rétablissement de la République.

Ca ne présage pas de ce qui se serait passé après la guerre mais Jean Moulin, homme très loyal, va se comporter comme le préfet qu’il a toujours été: il est le représentant de l'Etat et obéit aux ordres.

C'est une relation sans nuages contrairement aux tensions et dissensions qui pourront exister entre Moulin et certaines figures de la Résistance. Avec le général, il y aura toujours un accord fondamental et un soutien mutuel".

80 ans après sa mort, Jean Moulin est auréolé de son statut de héros incontesté. Comment est-il devenu un emblème de la République ?

"Il y a eu des étapes. Juste après guerre, sa mémoire est portée fortement mais localement, dans sa région d’origine, le Midi, et dans les villes où il a été en poste. Il est une figure connue mais une figure parmi d'autres de la Résistance.

Le point de bascule, c'est évidemment son entrée au Panthéon, en décembre 1964, qui coïncide avec le 20e anniversaire de la libération de la France. A cause de la cérémonie et bien sûr du discours d'André Malraux, poignant et très vrai.

Jean Moulin prend alors un statut à part. Il est désigné au fond comme le premier des résistants. A partir de là, même s'il va encore y avoir des querelles pour savoir si c'était un communiste, celui qui a unifié les mouvements de résistance devient, pour l'opinion publique, le symbole même de la Résistance, à cause de son image et de son sacrifice".

Cinq facettes de Jean Moulin

Jean Moulin est, 80 ans après sa mort, une figure de l'histoire de France et l'emblème de la Résistance. Voici cinq facettes du héros panthéonisé:

Caricaturiste talentueux

Romanin. Il choisit ce pseudonyme d'artiste pour publier dans la presse ses dessins et caricatures. Sa famille a remarqué son joli coup de crayon, enfant. Il passe ses loisirs à noircir ses cahiers d'écolier. "C'était la seule chose qui l'intéressait vraiment", dira sa soeur Laure, qui a légué ses oeuvres au musée de Béziers, sa ville natale.

Dès 1915, à 16 ans, il publie son premier dessin satirique, anti-allemand, dans un hebdomadaire national, "La Baïonnette". On lui reconnaît vite du talent et un trait incisif. Pendant plusieurs années, il croque la vie parisienne et les personnalités de son époque.

Dans les années 30, alors sous-préfet dans le Finistère, il se met aussi à la peinture, s'initie aux techniques de la céramique, de la gravure, des eaux-fortes.

Passionné d'art, il est l'ami de Max Jacob et collectionne des oeuvres qu'il expose dans sa galerie à Nice. Cette activité lui servira de couverture pendant la guerre.

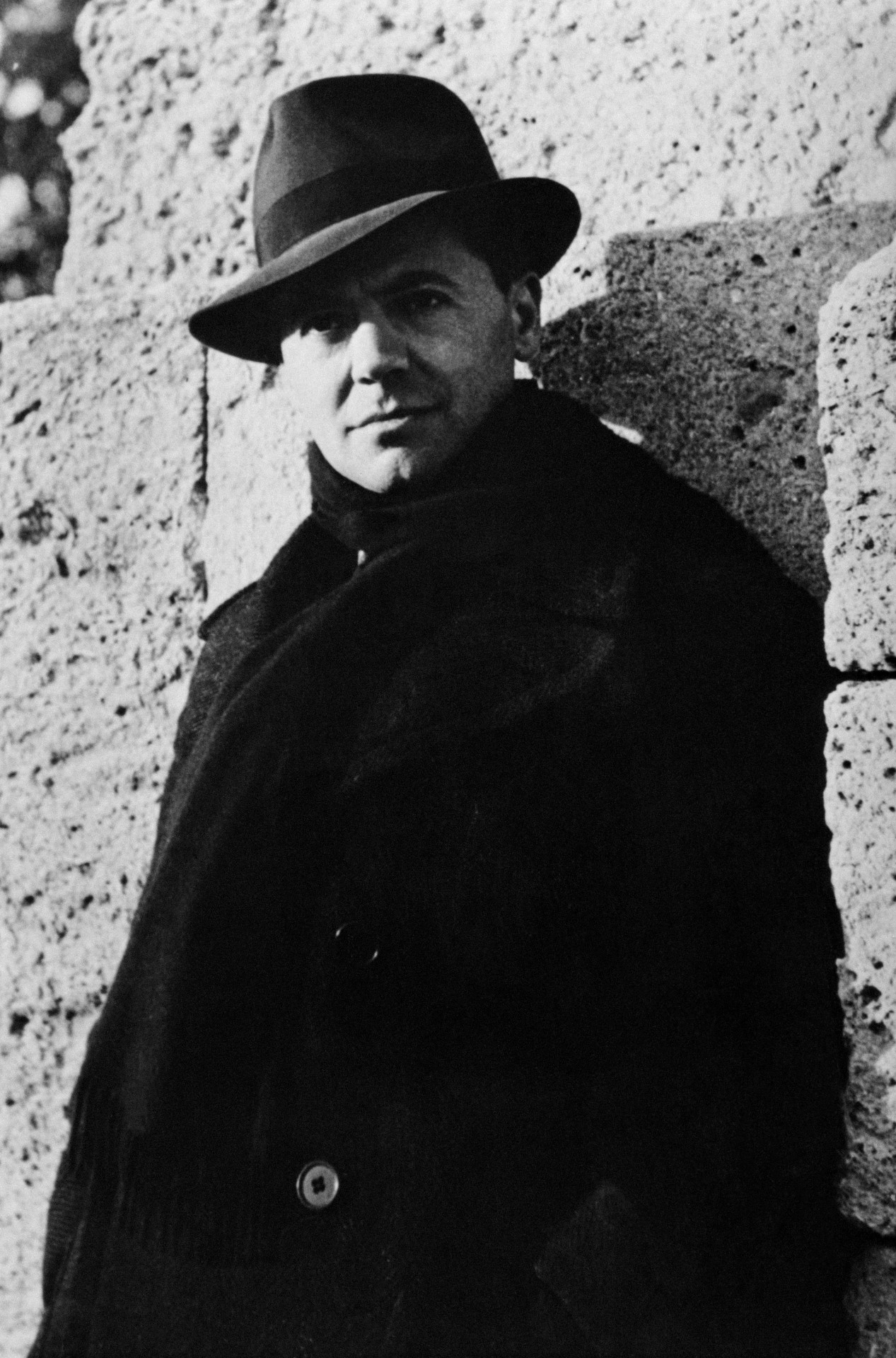

Iconique photo

Longtemps, elle est une photo parmi d'autres de Jean Moulin. Peu utilisée dans la presse. Elle change de statut après le Panthéon, en trônant en 1969 en couverture de la biographie écrite par Laure.

Depuis, elle est devenue une photo très célèbre de l'histoire contemporaine, spontanément reconnue par tous. Un de ces clichés identifiables sans légende. Et qui vient immédiatement à l'esprit quand on pense à lui.

On le voit songeur, adossé à un mur, regardant fixement devant lui. L'ombre de son feutre masque légèrement le haut du visage. Et une écharpe, sur son pardessus, cache le cou.

Contrairement à la légende, cette écharpe ne sert pas à dissimuler la trace que le préfet gardera de sa tentative de suicide le 17 juin 1940.

Pour la simple raison que ce cliché, qu'on doit à son ami d'enfance Marcel Bernard, est antérieur de quelques mois.

Le portrait est devenu iconique, comme celui de Che Guevara. Mieux, souligne l'historienne Bénédicte Vergez-Chaignon, la photo "ne s’identifie pas seulement à Jean Moulin, elle signifie la Résistance".

Laure, Antoinette et les autres...

Les femmes jouent un rôle majeur dans sa vie, à commencer par sa soeur et confidente, Laure. Qui remue ciel et terre, après guerre, pour promouvoir l'action de son cadet dans la Résistance.

Côté vie sentimentale, c'est plus compliqué: des fiançailles qui tournent court avec Jeanne et un mariage aussi bref que calamiteux avec Marguerite, une apprentie cantatrice...

C'est dès lors un célibataire endurci. Pas vraiment un coureur mais un séducteur, qui aime profiter de la vie.

Il connaîtra une relation, apaisée, avec Antoinette Sachs, artiste peintre, mécène fortunée et résistante elle aussi. Avec Laure, elle s'activera pour faire vivre sa mémoire.

Le choix du suicide

En 1940 déjà, il choisit la mort. Les premières troupes allemandes font leur entrée le 17 juin dans Chartres où il est préfet.

L'occupant exige qu'il signe une déclaration accusant -à tort- des tirailleurs sénégalais d'atrocités envers des civils. Il refuse. "Pensez-vous vraiment qu'un Français et, qui plus est, un haut fonctionnaire qui a la mission de représenter son pays devant l'ennemi puisse accepter de signer une pareille infamie ?"

Il est roué de coups. Et craint de finir par céder. Il préfère se donner la mort... La nuit, dans sa geôle, il s'ouvre la gorge jusqu'à la trachée avec un tesson de bouteille. Mais il survit.

En juin 1943, après son arrestation près de Lyon, torturé par Klaus Barbie, il tentera à nouveau, à plusieurs reprises, de se suicider et mourra des suites de ses blessures.

«Entre ici, Jean Moulin !»

Le 19 décembre 1964, il entre définitivement dans la légende. Après l'oraison d'André Malraux, les cendres du "pauvre roi supplicié des ombres" sont portées au Panthéon. Ou plutôt ses "cendres présumées".

Car le mystère demeure sur la date et le lieu exacts de son décès. Officiellement, selon un acte rédigé bien après par l'occupant, il meurt le 8 juillet 1943, en gare de Metz dans le train qui le conduit vers l'Allemagne... La famille apprend après guerre que le corps "d'un ressortissant français décédé en territoire allemand", présumé être Jean Moulin, a été rapatrié à Paris le 9 juillet et aussitôt incinéré.

L'urne contenant ses cendres a été déposée au Père-Lachaise, case 10137, avec pour seule mention "Inconnu incinéré, 09-07-43". Comme le souligne Bénédicte Vergez-Chaignon, "peu importe que le tombeau soit vide ou ne contienne peut-être pas les cendres de Moulin, cela n’enlève rien à la force de sa présence" dans ce temple républicain. La panthéonisation est l'acte de baptême du héros.