Résumé

Le 11 mars 2002, 15 jeunes femmes ont perdu la vie dans un incendie dans leur école de La Mecque, lorsque des membres de la police religieuse ont empêché les pompiers de pénétrer, et interdit aux écolières de s’enfuir parce qu’elles n’étaient pas vêtues de abayas ou de foulards.

La tragédie, qui a choqué le pays et le monde islamique, a représenté un tournant dans la relation entre l’Etat, les citoyens saoudiens et la police religieuse, connue sous le nom de ‘Comité pour la promotion de la vertu et de la prévention du vice’.

Depuis cette tragédie, le Comité, un corps de police établi en 1940 mais réinventé sous une forme plus radicale en 1979, à la suite de la Révolution Iranienne et de l’attaque de la Grande Mosquée de La Mecque par des fanatiques, a été progressivement dépossédé de la majorité de ses pouvoirs.

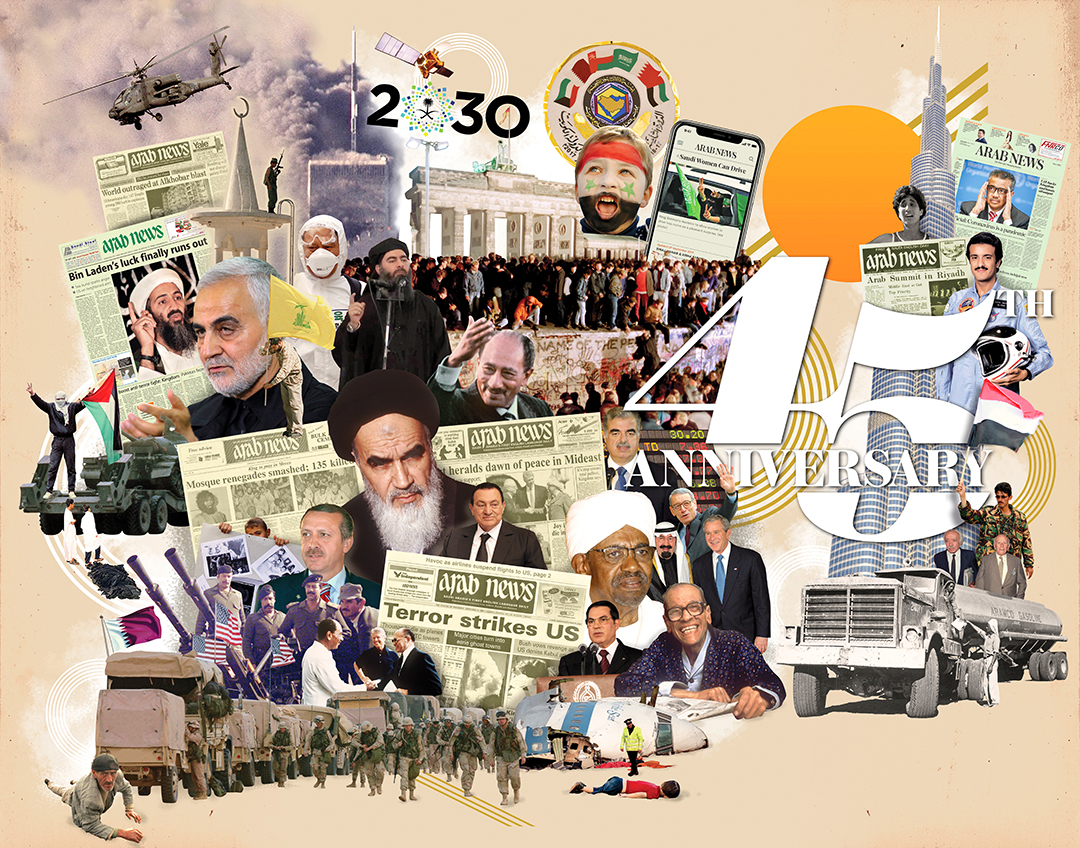

Autrefois un spectacle courant dans les rues saoudiennes, les agents et volontaires de la police religieuse sont désormais rarement aperçus dans une Arabie Saoudite en rapide modernisation, bénéficiant des réformes présentées dans le cadre de la Vision 2030. Cette dernière, sous la direction du Prince héritier Mohammad ben Salman, revient à une forme plus modérée de l’Islam.

DJEDDAH - La mort tragique de 15 écolières dans l’école de filles de La Mecque en mars 2002 restera à jamais comme un sombre épisode de notre histoire, non seulement à cause du nombre d’innocentes jeunes filles qui y ont perdu la vie, mais aussi du fait des circonstances qui ont mené à leur mort et des implications de cette tragédie.

D’après le rapport des enquêtes, le Comité pour la promotion de la vertu et de la prévention du vice, la ‘police religieuse’ de l’Arabie Saoudite, communément connue en arabe sous le nom de ‘hayaa’, a empêché les écolières de s’échapper du bâtiment en feu et entravé les secouristes dans leur tentative de pénétrer dans l’immeuble parce que les écolières n’étaient pas vêtues de abayas ou de foulards.

Le comportement de la police religieuse a provoqué l’indignation nationale et a également été condamné par la communauté internationale. Une enquête du gouvernement a conclu que l’administration scolaire portait une responsabilité pour avoir négligé les mesures de sécurité contre les incendies. Mais cette même enquête a rejeté les accusations portées contre la police religieuse, malgré les témoignages de personnes présentes lors de l’incendie ainsi que ceux des hommes de la défense civile. Ces témoignages soulignaient les conséquences directes des agents de la police religieuse dans la mort des écolières.

Néanmoins, la colère de la population et les critiques à l’encontre de la police religieuse ont permis d’opérer un changement dans l’administration des écoles, supprimant la Haute Autorité pour l'éducation des jeunes filles qui était sous le contrôle de la police religieuse.

« Une équipe d’Arab News qui s’est rendue à l’école hier a trouvé un nombre important d’abayas (longues robes noires), chaussures et sacs abandonnés par les écolières dans leur tentative de sortir de l’immeuble pour échapper au feu ».

Extrait des archives d’Arab News, le 12 mars 2002.

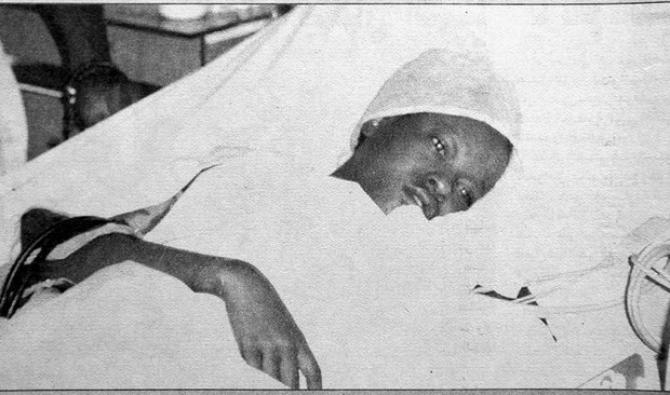

L’incendie dans l’école de jeunes filles n°31 de la Mecque (pour filles âgées entre 13 et 15 ans) a débuté le 11 mars 2002 au matin. La cause de l’incendie, selon l’enquête officielle, était une cigarette oubliée dans une chambre du dernier étage. D’autres sources ont affirmé que l’incendie a été causée par le court-circuit électrique d’un four à la cafétéria. Quelle qu’en soit l’origine, le feu s’est rapidement répandu. Les jeunes filles ont été prises d’un mouvement de panique, se précipitant vers une étroite cage d’escalier de l’immeuble de trois étages. La majorité des décès s’est produite lorsqu’un escalier s’est effondré. Quinze jeunes filles ont péri et plus de cinquante ont été blessées. Le bâtiment en location, mal équipé, était surpeuplé, avec plus de 800 élèves et à peu près 50 professeurs. L’enquête a conclu que l’établissement ne disposait pas d’un nombre suffisant d’extincteurs, d’alarmes et de sorties de secours. De plus, les fenêtres, comme dans toutes les écoles de filles, étaient couvertes de grillages en acier et ne pouvaient pas être ouvertes. C’était une catastrophe en attente de se produire.

Les dates clés :

- Le 11 mars 2002 : 15 élèves, neuf Saoudiennes, une Egyptienne, une Guinéenne, une Tchadienne, une Nigériane et une Nigérienne, périssent dans un incendie dans l’école No. 31 à La Mecque.

- Le 14 mars 2002 : Arab News publie un rapport de la Défense civile accusant la police religieuse d’avoir ‘intentionnellement entravé les efforts d’évacuation des écolières’, résultant en ‘un nombre plus important de victimes’.

- Le 24 mars 2002 : Le directeur de la Haute Autorité pour l'éducation des filles est contraint à une retraite anticipée. L’institution, jugée responsable des déficiences dans les systèmes de sécurité, et de la surpopulation de l’établissement, est fusionnée avec le ministère de l’Education.

- Le 13 janvier 2012 : Le Roi Abdallah fait remplacer le chef de la police religieuse par une figure plus modérée.

- Le 11 avril 2016 : Un décret royal annule les privilèges de la police religieuse, et lui interdit d’entreprendre des interrogatoires, de prendre des suspects en filature, et l’exhorte à ‘promouvoir la vertu et prévenir le vice en agissant aimablement et gentiment’.

- Le 24 octobre 2017 : Durant la conférence ‘FII’ à Riyad, le Prince héritier Mohammad ben Salman s’engage à revenir à un ‘Islam modéré’, qui était suivi en Arabie Saoudite dans le passé.

Bien d’autres facteurs ont contribué à ce drame. Selon des témoins, le portail principal de l’immeuble avait été verrouillé par le gardien, qui n’était pas sur les lieux au moment où le feu s’est déclaré. A leur arrivée devant l’école, les pompiers se sont aperçus que les membres de la police religieuse – qui rôdaient généralement à l’extérieur de l’école pour s’assurer que les écolières ainsi que les femmes de l’administration étaient convenablement vêtues et couvertes à leur arrivée dans l’établissement et avant d’en sortir – empêchaient quiconque de fuir ou de pénétrer dans l’immeuble parce que les jeunes filles n’étaient pas couvertes. Un temps précieux a été perdu alors que les jeunes filles étouffaient, criaient à l’aide et se piétinaient dans la bousculade, avant que la police régulière ne soit en mesure d’intervenir afin de permettre aux pompiers d’entrer dans l’immeuble.

« A leur arrivée devant l’école, les pompiers se sont aperçus que les agents de la police religieuse empêchaient quiconque de fuir ou de pénétrer dans l’immeuble parce que les jeunes filles n’étaient pas couvertes ».

Maha Akeel

L’immeuble résidentiel transformé en école était loué depuis 1990. Comme tout immeuble résidentiel, il n’était pas approprié pour servir d’école. La Haute Autorité pour l’éducation des filles a loué des immeubles qui pouvaient contenir le plus d’écolières. La plupart de ces immeubles étaient composés de petites chambres, et avaient peu de toilettes, des escaliers étroits, de petites et poussiéreuses cours de récréation. Ils n’étaient pas équipés de vrais laboratoires de sciences, ni d’ordinateurs en nombre suffisant ou encore d’ateliers d’art. Mais surtout, les mesures de sécurité de ces immeubles n’étaient pas suffisantes. Malheureusement, des immeubles résidentiels sont encore utilisés à ce jour pour servir d’écoles, même si leur nombre a diminué ces dernières années, et de meilleures évaluations et contrôles des facilités sont appliqués.

Cet événement tragique a attiré l’attention sur la corruption, la négligence, les installations vétustes. Il a également braqué les projecteurs sur les institutions religieuses, critiquées dans les médias locaux, jusqu’ici un fait rare en Arabie Saoudite. Le gouvernement a conséquemment décidé de supprimer la Haute Autorité pour l’éducation des filles – une institution gouvernementale autonome créée lors de l’ouverture des premières écoles de filles en 1960 – et de confier la responsabilité de l’administration des écoles de filles au ministère de l’éducation, dont dépendaient déjà les écoles de garçons.

La police religieuse était, pour très longtemps, une présence crainte dans les lieux publics, pas nécessairement parce qu’elle assurait ‘la promotion de la vertu et de la prévention du vice’, comme elle le prétendait, mais principalement parce que ses agents se livraient à des harcèlements, des abus physiques et des arrestations arbitraires. Leurs victimes étaient majoritairement des femmes accusées de choses triviales comme le fait de ne pas se couvrir le visage ou de ne pas porter l’abaya adéquate. Même à l’intérieur de la Grande Mosquée de La Mecque, les agents de la police religieuse avaient l’habitude d’observer les femmes et d’exiger qu’elles se couvrent le visage. Ils faisaient la loi et imposaient des restrictions sur le moindre aspect de la vie des gens, même si cela n’avait aucun rapport avec la religion mais était plutôt lié à leur propre étroitesse d’esprit et leur désir d’affirmer leur autorité. Ils patrouillaient dans les lieux publics pour imposer leur code vestimentaire, s’assurer de la ségrégation des sexes ainsi que de la fermeture des magasins durant le temps de prière.

En 2016, en réponse à un mécontentement grandissant de la population suscité par le comportement violent des agents de la police religieuse, responsable de nombreux incidents ayant causé des morts et des blessés, le gouvernement a limité leurs pouvoirs en leur interdisant de détenir, prendre en filature ou questionner des suspects. Il leur a été demandé d’accomplir leur mission de façon ‘courtoise et humaine’ et d’avertir les policiers réguliers de toute activité suspecte, ces derniers étant seuls habilités à prendre les mesures nécessaires.

Aujourd’hui, les agents de la police religieuse sont rarement aperçus dans les lieux publics. Les droits nouveaux acquis par les femmes, comme celui de conduire, la suppression des barrières de ségrégation entre hommes et femmes, et l’ouverture du pays aux spectacles – toutes ces choses auxquelles ils s’opposaient – leurs laissent peu de prérogatives.

Maha Akeel est une chroniqueuse saoudienne basée à Djeddah. Twitter : @MahaAkeel1