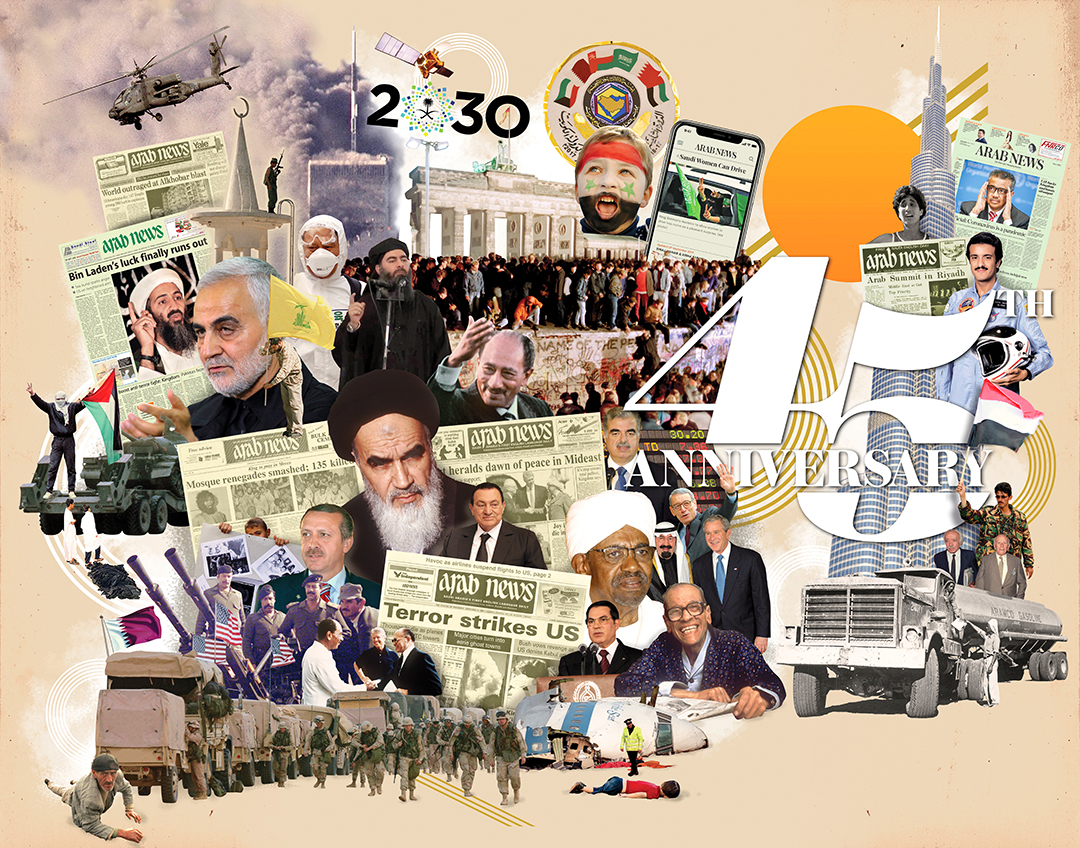

Résumé

Le 22 septembre 1980, les forces aériennes irakiennes bombardent 10 bases aériennes iraniennes, déclenchant une guerre brutale qui durera 8 ans.

Le détonateur de la guerre était la crainte de Saddam Hussein de voir la Révolution iranienne exportée en Irak et dans d’autres pays du Golfe. Les deux pays avaient une longue histoire de conflits liés au contrôle de la voie d'eau du Chatt el-Arab, et Saddam espérait s’emparer de la province iranienne du Khouzistan, riche en ressources pétrolières.

En 1981, la guerre sur terre s’est intensifiée pour devenir ce que l’on qualifiera de « Guerre des Tankers » lorsque l’Irak s’attaqua aux navires se dirigeant vers l’Iran ou sortant des ports iraniens. L’Iran lui rendit la pareille, lançant des attaques sur des tankers de pays hors du conflit et poussant la marine américaine à mettre en place un système de convois pour protéger les navires dans le Golfe.

Lorsque le conflit se termina sans vainqueur, les Nations unies ayant négocié un traité de paix en 1988, il avait coûté la vie à plus d’un million de personnes. Comme l’a bien décrit un commentateur du conflit : « Peu de guerres dans l’histoire moderne ont autant plafonné les ambitions des dirigeants qui les ont déclenchées avec un tel coût humain pour leurs populations ».

LONDRES - Je suis entré au bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth en septembre 1980, deux semaines avant l’invasion de l’Iran par l’Irak, marquant les débuts de la guerre la plus sanglante de l’histoire du Moyen-Orient. Près d’un million de personnes, combattants et civils, y perdirent la vie. Quatre décennies plus tard, nous en subissons encore les conséquences.

Les dates clés :

- Le 10 mars 1980 : Suite à des émeutes antigouvernementales inspirées de la Révolution islamique iranienne, l’Irak exige que l’Iran rappelle son ambassadeur.

- Le 9 avril 1980 : L’Irak exécute le Grand Ayatollah Mohammad Baqer Al-Sadr, partisan de l’Ayatollah iranien Ruhollah Khomeiny, ainsi que sa sœur.

- Avril 1980 : Des militants irakiens, liés à l’Iran, assassinent plusieurs membres du parti officiel bassiste de Saddam Hussein.

- Le 17 septembre 1980 : Saddam annonce le retrait de l’Irak des accords d’Alger de 1975 dans le cadre desquels l’Irak et l’Iran s’étaient entendus sur la question des frontières.

- Le 22 septembre 1980 : Les forces aériennes irakiennes bombardent des bases aériennes iraniennes.

- Le 23 septembre 1980 : Des troupes irakiennes franchissent la frontière avec l’Iran.

- Le 14 avril 1988 : La frégate USS Samuel B. Roberts heurte une mine posée par l’Iran dans le Golfe Persique.

- Le 3 juillet 1988 : Le navire de guerre américain USS Vincennes abat accidentellement un avion commercial iranien, tuant 290 personnes.

- Le 17 juillet 1988 : L’Iran accepte la résolution 598 du conseil de sécurité des Nations unies qui appelle à la fin des combats, au retour aux frontières d’avant-guerre et à un cessez-le-feu immédiat.

- Le 06 août 1988 : Sous la pression des Nations unies, des Etats-Unis et de ses alliés Arabes, notamment l’Arabie Saoudite, l’Irak accepte finalement le cessez-le-feu.

- Le 08 août 1988 : La résolution 598 entre en vigueur, mettant fin à la guerre.

- Le 24 août 1988 : Les pourparlers irako-iraniens pour la paix débutent.

- Février 1991 : Les forces de maintien de la paix des Nations unies, envoyées en août 1988 pour s’assurer du cessez-le-feu, se retirent.

Depuis toujours, des tensions existaient entre les deux pays. Mais l’année 1979 allait véritablement planter le décor avec plusieurs évènements marquants. Le Chah fut renversé, Juhayman Al-Otaibi attaqua La Grande Mosquée de La Mecque, Zia Ul-Haq fit exécuter Zulfikar Ali Bhutto, une insurrection islamiste se développa en Syrie et les soviétiques envahirent l’Afghanistan. Une nouvelle et préoccupante ère de turbulences et d’instabilité s’annonçait.

Au Moyen-Orient, le déferlement des hostilités qui s’ensuivit, entre l’Irak de Saddam Hussein et l’Iran révolutionnaire, est considéré comme le fait marquant de cette période. Cela représentait un affrontement entre deux versions concurrentes et antinomiques de la modernité : Le rêve baassiste d’un nationalisme arabe mystique opposé à la réinterprétation hétérodoxe de l’islamisme de Ruhollah Khomeiny, reposant sur un passé mythique et puisant sa légitimité d’une interprétation réactionnaire de l’autorité religieuse. Les deux systèmes étaient durement répressifs mais chacun avait ses véritables adeptes.

L’Irak se voyait plus fort, notamment en assistant à la purge des généraux par les révolutionnaires iraniens et en voyant se tarir les sources traditionnelles iraniennes de ravitaillement militaire depuis l’Occident.

Cependant, l’Iran, à la faveur d’une vague d’enthousiasme populaire, se montrait plus solide que prévu. Le conflit se transforma en guerre d’usure sans vainqueur. Khomeiny refusa tous les appels à mettre fin au conflit, jusqu’à en être forcé en 1988, suite à de terribles pertes subies des deux côtés.

J’assistais à une grande partie de ces évènements aux premières places en tant que jeune diplomate basé à Abou Dhabi. L’impact sur les pays arabes était gigantesque. Ces derniers craignaient la progression de la Révolution islamique sur leurs territoires. L’Article 154 de la nouvelle Constitution iranienne prévoyait précisément cet export idéologique. Il était mis en pratique notamment à travers les activités d’une organisation liée à l’Ayatollah Hussein-Ali Montazeri ainsi que par des réseaux allant de ce qui est maintenant devenu le Hezbollah libanais à des mouvements chiites dissidents au Koweït, à Bahreïn et en Arabie Saoudite. Leurs activités incluaient attentats terroristes et détournements d’avions. Cette menace constituait pour ces pays un défi considérable pour leur stabilité et leur cohésion. La plupart d’entre eux avaient récemment obtenu leur indépendance entre 1961 et 1971. Leurs institutions et capacités militaires étaient encore faibles. L’Iran représentait pour ces pays une menace, tant au niveau idéologique que matériel. Il n’est pas surprenant qu’ils aient choisi de soutenir financièrement l’Irak, qui était un pays arabe, dirigé par des Sunnites, composé d’une large population avec un bon niveau d’éducation. L’Irak constituait un voisin plus ordinaire, bien que parfois trop autoritaire.

A la fin de la guerre en 1988, l’Irak se retrouvait avec une dette massive envers les pays du Golfe, particulièrement envers le Koweït, et des dégâts matériels importants, notamment au niveau de ses infrastructures de base. La situation était particulièrement désastreuse au Sud, aux alentours de Basra, où étaient situées la plupart des gisements de pétrole irakiens. Saddam décida de recouvrer ses pertes en mettant la pression sur le Koweït, qui refusa de céder. Cela mena à l’invasion du Koweït par l’Irak le 2 août 1990. Saddam avait pu penser qu’il pourrait conclure un accord lui permettant de prendre le contrôle des gisements de pétrole dans le Nord du Koweït. Au lieu de cela, il subit une défaite désastreuse qui laissa ses ambitions militaires en lambeaux, ses programmes d’armement placés sous une supervision internationale, et une économie frappée par des sanctions qui détruisirent le tissu même de la société irakienne. Les soulèvements qui suivirent dans le Sud, principalement chiite, et dans le Nord kurde, même s’ils ne furent pas vraiment concluants, ont contribué à poser les bases de la manière dont l’Ira k s’est reconstitué sur des critères confessionnels et ethniques lors de la chute de Saddam en 2003.

k s’est reconstitué sur des critères confessionnels et ethniques lors de la chute de Saddam en 2003.

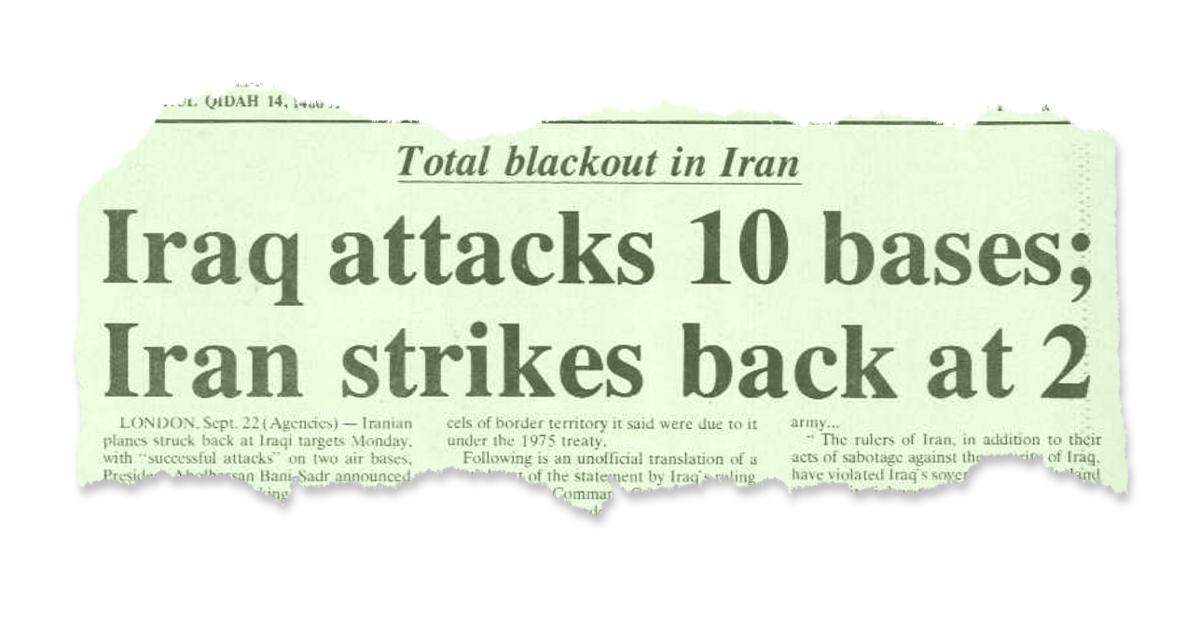

Page extraite d’un éditorial d’Arab News le 23 septembre 1980.

« Il y a quelques semaines à peine, les analystes se demandaient si l’Irak et l’Iran s’engageraient bientôt dans une guerre des frontières. Aujourd’hui, la réponse à cette question en pose une autre : Est-ce que cette guerre sera d’une durée et d’une portée limitées ou se transformera-t-elle en conflit généralisé ? »

En Iran, le mythe de la guerre vue comme une résistance nationale exemplaire durant une période d’isolement a persisté longtemps, au moins dans les rangs du régime et de ses partisans. Ce mythe a nourri la perception de victimisation qui avait déjà des racines historiques et culturelles profondes chez beaucoup de Chiites. Il a aussi poussé l’Iran à aller encore plus loin dans sa stratégie dite de défense en mosaïque et de guerres par procuration, conçues pour compenser leur faiblesse en termes d’armements classiques. Cela ne semble en aucun cas avoir réduit le désir de Téhéran de détruire Israël et de prendre le contrôle de ses voisins sous un régime islamiste.

Voilà donc le contexte dans lequel l’Arabie Saoudite doit opérer aujourd’hui. La guerre a eu un impact direct sur le Royaume, les Etats-Unis et autres puissances occidentales mobilisant des forces sur son territoire pour faire face à l’invasion. Cela a poussé des éléments de la prétendue Sahwa à confronter le gouvernement et mis Oussama Ben Laden sur le chemin des attentats du 11 Septembre. Au Koweït, la pression monta pour le rétablissement, au nom de la démocratie, de l’Assemblée nationale jusque-là prorogée. En pratique, le gouvernement a offert à des groupes tribaux et religieux variés un bâton pour se faire battre. La politique koweitienne est devenue plus compliquée depuis lors.

Page extraite des archives d’Arab News du 23 septembre 1980.

Ces complications demeurent encore. Le renversement de Saddam en 2003 a été vu par beaucoup comme une réaction tardive à 1991, lorsque les forces de la coalition ont échoué à poursuivre une armée irakienne qui battait en retraite jusqu’à Bagdad, et ont permis à Saddam et les forces qui lui étaient restées fidèles de reprendre le contrôle du pays, en dehors des parties kurdes. Les manœuvres diplomatiques de la décennie suivante ont nourri la corruption d’une partie du système international, notamment à travers le scandale du programme ‘pétrole contre nourriture’ et le blocage permanent de certains membres du Conseil de sécurité des Nations unies. Mais 2003 était, en partie, une victoire pour l’Iran tout comme le renversement des Talibans en 2001.

Cela n’est pas la fin de l’histoire. Les Talibans sont de retour, l’Irak est toujours dans la tourmente, et même l’Iran atteint peut-être les limites de ses capacités aussi bien sur le plan local – où la crise causée par l’abattage d’un avion commercial, suivie de la réponse au coronavirus ont toutes deux été scandaleusement mal gérées – que sur le plan international, où les conséquences d’une présence trop étendue en Syrie et en Irak commencent peut-être à apparaître.

‘L’Iran, à la faveur d’une vague d’enthousiasme populaire, se montra plus solide que prévu’

Sir John Jenkins

Si Khomeiny n’avait pas été exclu de Najaf en 1978, si le Chah n’était pas mort d’un cancer, si Saddam avait réagi plus sereinement aux provocations iraniennes en 1979, si Khomeiny avait accepté le cessez-le-feu après la reprise de Khorramchahr, si Saddam n’avait pas pris le pari risqué d’une invasion du Koweït, si l’Iran était devenu un pays plus normal, alors nous serions aujourd’hui dans un monde différent. Mais nous ne le sommes pas. Et c’est bien dommage.

Sir John Jenkins est maître de recherche à ‘Policy Exchange’. Il était, jusqu’en décembre 2017, directeur correspondant (Moyen-Orient) à l’International Institute for Strategic Studies (IISS) basé à Manama, Bahreïn, et maître de recherche à l’Université de Yale, Jackson Institute for Global Affairs. Il était l’ambassadeur britannique en Arabie Saoudite jusqu’à janvier 2015.