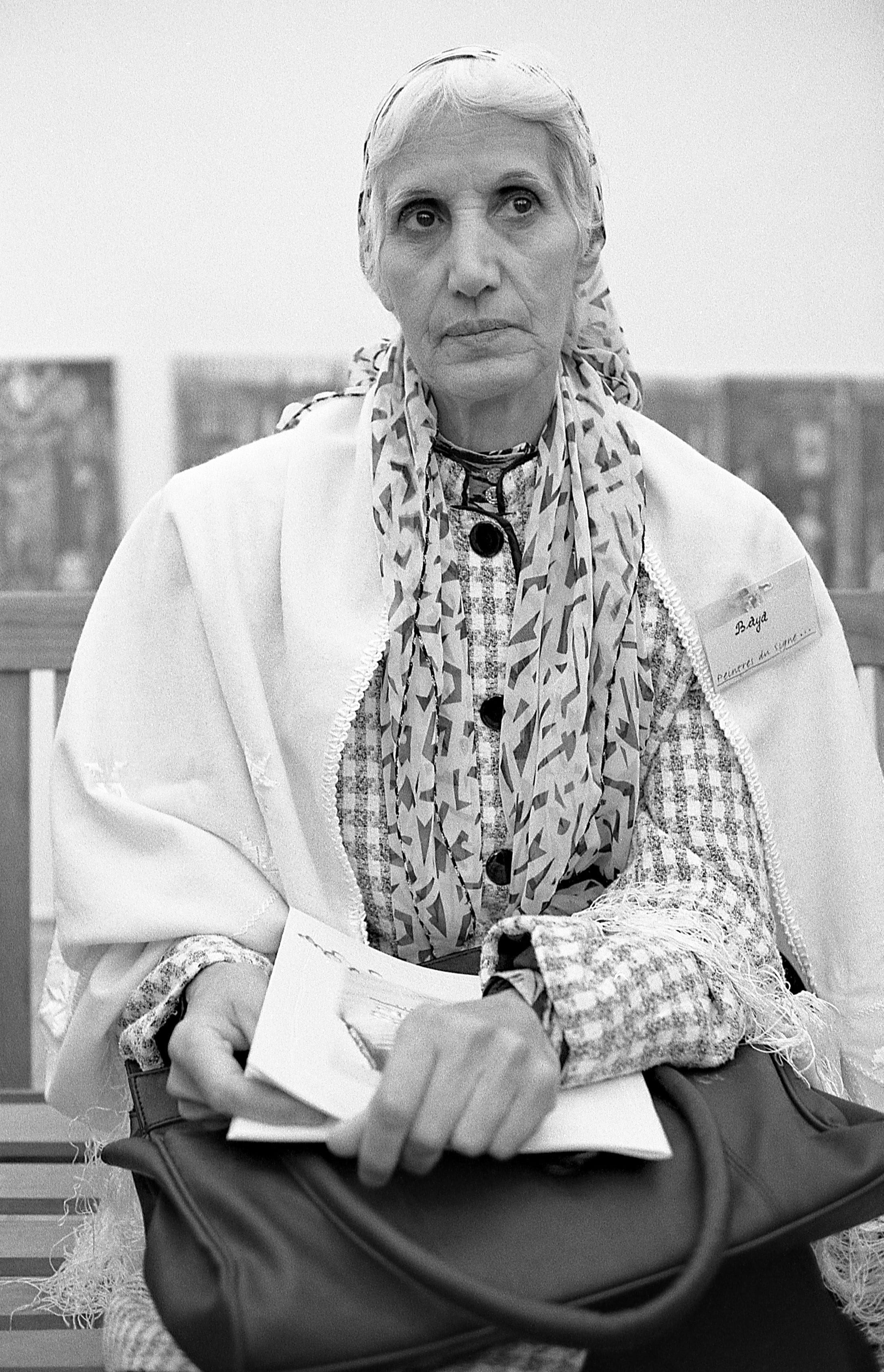

PARIS: À la fois virtuose, discrète, mystérieuse, Fatma Haddad – connue sous le nom d’artiste qu’elle a choisi, «Baya» – accède à la célébrité dès l’âge de 16 ans. Elle est alors érigée au rang d’icône par une génération d’intellectuels français d’après-guerre. Plus de vingt ans après sa disparition – en 1998 –, elle continue de susciter l’admiration.

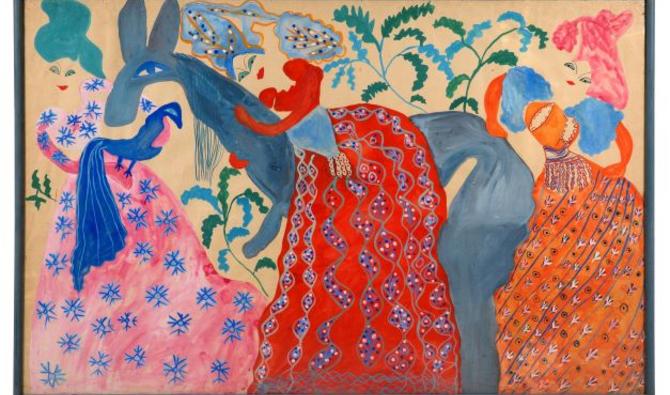

À travers l’exposition Baya, femmes en leur Jardin, dédiée à l’étourdissante production de l’artiste, le musée de l’Institut du monde arabe et la donation Claude et France Lemand ont voulu rendre hommage à cette grande figure algérienne et universelle. Ils ont déployé dans l’Espace des donateurs nouvellement créé un choix de ses gouaches et de céramiques qui couvre l’ensemble de la période de créativité de Baya (1944-1998). L’exposition permet de découvrir quelques chefs-d’œuvre de l’artiste parmi les archives laissées par Marguerite Caminat, sa mère adoptive.

L’exposition, fruit d’une collaboration avec des institutions nationales et internationales, fondations et musées privés, s’accompagne d’un ouvrage – à la fois catalogue savant et livre d’art – qui présente les œuvres de Baya (dessins, peintures et sculptures) ainsi que des photos d’archive éclairées par un choix de textes, une chronologie détaillée et les résultats des recherches menées par l’historienne Anissa Bouayed.

Rencontre bouleversante avec Marguerite Caminat

Née en 1931 près de Fort-de-l’Eau (une commune qui a aujourd’hui pour nom «Bordj-el-Kiffan», une localité située à l’est d’Alger) dans une famille modeste, Baya est orpheline très tôt. Elle grandit en Kabylie et près d’Alger, où elle travaille avec sa grand-mère dans une ferme horticole. La rencontre avec Marguerite Caminat change le cours de la vie de la jeune fille: officiellement embauchée pour faire le ménage et les courses dans l’appartement de cette Française qui a trouvé refuge à Alger en 1940, elle finit par en devenir la protégée, puis la fille adoptive. Tout au long de sa vie, Marguerite Caminat n’aura de cesse de soutenir et d’encourager Baya après avoir découvert ses exceptionnelles aptitudes artistiques.

À tout juste 16 ans, l’artiste est propulsée très tôt au sommet de la notoriété: une première grande exposition est organisée à Paris en novembre 1947 par le galeriste Aimé Maeght, qui a découvert son talent par hasard au cours d’un voyage à Alger. Elle éblouit les amateurs d’art parisien, parmi lesquels André Breton, qui préface le catalogue de l’exposition dans la revue Derrière le miroir.

L’écrivain écrit à son sujet: «Je parle non comme tant d’autres pour déplorer une fin mais pour promouvoir un début et, sur ce début, Baya est reine. Le début d’un âge d’émancipation et de concorde, en rupture radicale avec le précédent, et dont un des principaux leviers soit pour l’homme l’imprégnation systématique, toujours plus grande, de la nature.» Dès l’été 1948, elle revient en France pour réaliser des sculptures dans les ateliers de céramique Madoura, à Vallauris, et sa créativité dans le travail de l’argile est remarquée par Picasso.

«Artiste douée et grande travailleuse, quelles que soient les circonstances, Baya a affirmé très jeune sa personnalité, son identité, son autonomie, sa décision de faire œuvre d’artiste, mais sans jamais heurter les autres, aidée en cela par des personnes exceptionnelles: Marguerite Caminat, Jean Sénac, Jean de Maisonseul. Elle ne s’est jamais considérée comme une artiste de l’Algérie française, en dépit de la tentative d’exploitation politique de l’exposition de 1947 – ni d’ailleurs des politiques de l’Algérie indépendante», déclare à Arab News en français Claude Lemand, l’un des commissaires de l’exposition (avec Anissa Bouayed et Djamila Chakour), à quelques heures de l’ouverture de l’exposition.

En 1953, Baya épouse le musicien El Hadj Mahfoud Mahieddine et se consacre à sa famille dans leur demeure de Blida, en Algérie. Elle fait alors une pause de dix ans qui coïncide avec la période de la guerre d’indépendance de l’Algérie (1954-1962). Puis elle recommence à produire, tout en restant pleinement impliquée dans sa vie familiale. De nouvelles perspectives s’ouvrent à elle. Elle est particulièrement soutenue par Jean de Maisonseul, devenu directeur du Musée national des beaux-arts d’Alger après l’indépendance. Ce dernier joue un rôle décisif pour que ce musée garde ses collections prestigieuses et pour la promotion de la jeune peinture algérienne. Il permet à Baya de trouver les moyens de créer, expose ses œuvres dès 1963 et en acquiert une partie, qui fait aujourd’hui encore la fierté de ce musée.

Le «Jardin d’Éden»

C’est une période charnière pour l’artiste: «À partir de 1963, elle développe de nouveaux thèmes, à commencer par ses paysages, son Jardin d’Éden, une célébration joyeuse de la nature et de la vie. Oasis dans le désert, ce Jardin d’Éden est entouré de montagnes et de dunes ensoleillées, avec une source et quatre rivières, des arbres symboliques de l’Algérie – l’olivier et le palmier-dattier –, une nature riante et paisible, pleine d’oiseaux et de poissons de toutes les couleurs, en couples, en famille ou solitaires. Les oiseaux chantent, les poissons dansent. Oasis ou île, le Jardin d’Éden a les couleurs de l’Algérie: bleu de la Méditerranée, rouge de sa terre, vert de sa végétation, or de ses dunes», explique Claude Lemand.

«La douleur, la tristesse et la mort sont absentes du Jardin d’Éden de Baya, qui n’a pas de clôture artificielle, contrairement au modèle dominant du jardin arabo-andalou. C’est parfois une île et parfois un village habité, avec des chemins, des maisons, une mosquée, des fleurs, des animaux fantastiques: ses oiseaux fétiches, à la fois huppes et paons, des poissons et, dès ses premiers dessins, des papillons», décrit-il encore.

Mais, comme pour répondre aux critiques qui lui reprochent le caractère répétitif de son œuvre, l’artiste développe d’autres thèmes, comme celui des «natures mortes vivantes»: «Les femmes en sont absentes, mais elles sont pleines d’oiseaux et d’instruments de musique – inspirés par la profession de son mari – dont elle fait les personnages principaux de ces compositions. Tous les éléments de ses natures mortes sont représentés comme des êtres vivants, en mouvement, l’œil toujours bien ouvert aux autres et au monde, attitudes expressives de séduction et d’affection mutuelle, participant à une harmonie générale, à une symphonie de formes et de couleurs», ajoute Claude Lemand.

Un troisième thème est développé par Baya à partir de 1963, celui des femmes: «Des musiciennes, des danseuses, des mères, des femmes seules dans leur jardin ou à deux ou trois, épanouies et heureuses, debout ou assises, entourées d’instruments de musique et d’oiseaux avec lesquels elles dialoguent.»

Au fil de la visite, le visiteur découvre le bestiaire énigmatique des céramiques de Baya, la puissance chromatique de ses peintures joyeuses et colorées, qui montrent une nature luxuriante, ou l’élégance de ses sculptures d’argile, avant de s’immerger dans le dialogue sans fin de ses arabesques. Des créations aux couleurs vibrantes, portées par un répertoire de formes exclusivement féminines, rondes et généreuses.

«Baya privilégie le bleu turquoise, le rose indien, l’émeraude et le violet profond. Elle peint avec une finesse inégalée le monde de l’enfance et de la maternité, exprimant sa fascination pour le souvenir de sa mère», souligne le collectionneur, qui évoque l’art magistral de la composition que possède l’artiste. «Elle dessinait d’abord au crayon, puis elle mettait la couleur. Elle commençait par la femme puis passait aux autres éléments, laissant des blancs dans ses premières œuvres, avant de céder à “l’horreur du vide” de l’esthétique arabo-musulmane et de remplir de motifs tous les espaces laissés vides de ses compositions.»

Dans ses peintures, il y a une harmonie entre les femmes et l’ensemble des êtres vivants: «Chacun a son langage, qui est compris de tous les acteurs de la scène, comme au Jardin d’Éden, comme au Paradis et comme au temps des prophètes cités dans la Bible et le Coran, par le don d’Allah à ses élus: Adam, le premier homme, le roi Salomon et la reine de Saba», observe Claude Lemand.

«Reine de l’Arabie heureuse»

Loin de l’image naïve que certains se faisaient de son œuvre, Baya apparaît aujourd’hui comme l’impératrice d’un Jardin d’Éden, une sorte de royaume luxuriant où la jeune femme pouvait librement coucher ses rêves sur le papier, une «reine de l’Arabie heureuse», selon les mots d’André Breton.