CASABLANCA: Une terrible nouvelle a fait basculer l’existence de Karim, pilote cadet en formation à la Royal Air Maroc (RAM). Ses nerfs ont lâché d’un coup, au point de faire un AVC. Il a dû être hospitalisé d’urgence. Même s’il est parvenu à s'en sortir, Karim a des séquelles. Quant à son rêve de devenir pilote...il vient de s'évaporer. Et en prime, il risque la prison.

Comme d’autres pilotes cadets - également appelés stagiaires -, il a vécu une période difficile depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Mais ces longs mois d’attente se sont récemment transformés en descente aux enfers depuis les décisions prises par la compagnie nationale marocaine d’aviation, la RAM.

La Royal Air Maroc, détenue à 53,94 % par l’État marocain, a subi de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire. Selon l’Association internationale du transport aérien (Iata), la compagnie a enregistré un manque à gagner de 50 millions de dirhams par jour (1 DH = 0, 095 euros), avec 5 millions de passagers en moins en 2020. Le groupe a d’ailleurs annoncé des pertes de 3,5 milliards de dirhams au titre du seul exercice clos le 31 octobre 2020.

Sous perfusion de l’Etat

Pour aider la RAM à traverser la crise liée à la Covid-19, le gouvernement marocain a prévu, à la mi-juillet 2020, un plan d’aide de 6 milliards de dirhams, qui sera débloqué en plusieurs tranches. Cette aide, qui faisait partie d'un budget révisé pour l’année 2020, comprenait un prêt garanti par l'État de 2,5 milliards de dirhams. Les 3,5 milliards de dirhams restants seront débloqués sous forme d’injections ponctuelles de capitaux et de subventions qui serviront à financer le bon fonctionnement de la RAM pendant trois ou quatre ans. On estime que la RAM restera déficitaire jusqu’en 2024.

Le secteur aérien est l’un des secteurs qui a le plus souffert de la fermeture des frontières et du clouage forcé des avions dans les aéroports. Des milliers de personnes à travers le monde travaillant de près ou de loin avec le secteur ont perdu leurs emplois. Une quarantaine de compagnies de transport aérien ont dû tirer leur révérence. Le plus vieux voyagiste du monde, Thomas Cook a même fait faillite, faute de fonds nécessaire à sa survie. C’est pour dire!

Désillusion

Parmi les victimes collatérales de cette crise, 105 pilotes cadets répartis sur 3 promotions ayant répondu à un appel d’offre de la RAM, qui cherchait à recruter ses futurs pilotes. Parmi des centaines de postulants, seule une poignée a été sélectionnée afin de poursuivre une formation de deux ans au sein de l’une des plus prestigieuses écoles d’aviation en Europe, l’École nationale de l’aviation civile de Toulouse (Enac).

Cette formation a un prix: entre 120 000 et 140 000 euros. Un montant exorbitant pour ces jeunes. La RAM a trouvé une solution à cet obstacle: les futurs pilotes doivent contracter un crédit bancaire pour débloquer cette somme, la RAM se portant garante auprès des établissements bancaires. Les pilotes en herbe remboursent ensuite ce crédit sur dix ans via des prélèvements sur leurs salaires de pilotes. Il s’agit là de la procédure normale de recrutement instaurée par l’avionneur marocain depuis 2016.

Après la formation, les apprentis doivent se rendre au Maroc afin de passer le cap d’un stage pratique qui dure de six à douze mois selon les profils. C’est le cas de Yassir, 32 ans, l’un des 68 stagiaires. «Chaque pilote doit passer par ce stage au cours de sa carrière», a-t-il expliqué à Arab News en français. Pendant cette période, les futurs pilotes accomplissent des heures de vol, ce qui leur permet ensuite de signer un contrat à durée indéterminée (CDI) de pilote avec la compagnie aérienne.

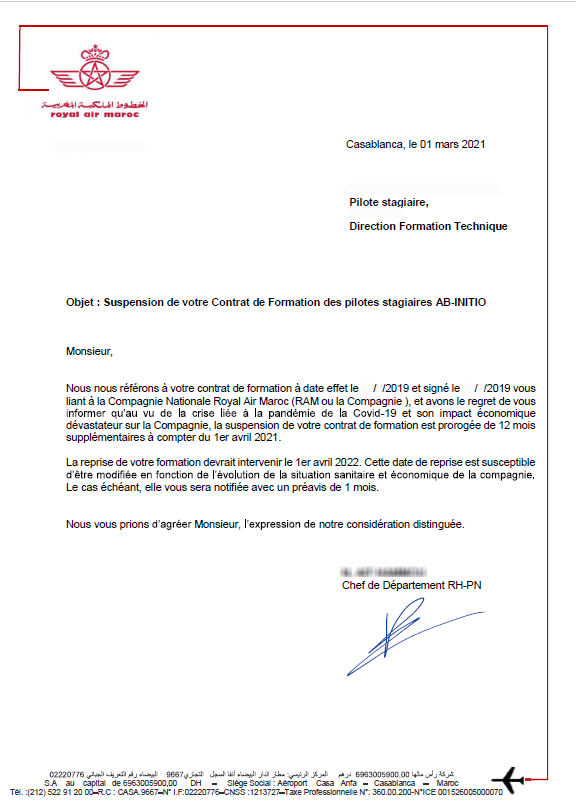

Sauf qu’avec la crise de la Covid-19, les événements prennent une autre tournure: les 68 stagiaires sont informés par la RAM qu’ils sont sous le coup d’une suspension, jusqu'à ce que le ciel se dégage. Même sentence pour les 37 autres pilotes cadets, qui venaient juste de commencer leur formation à l'Enac

Les stagiaires prennent leur mal en patience, mais les conséquences sont déplorables: la bourse mensuelle de 10 000 DH qui leur est versée durant le stage est gelée, ainsi que tous les autres avantages auxquels ils avaient droit.

Et ce n’est qu’un début. «Alors qu’on attendait des nouvelles de la RAM, nous avons reçu une autre lettre qui stipulait que la suspension durerait deux ans», raconte Yassir. «Dans ces courriers, il est écrit noir sur blanc que dès que l’activité reprendrait, nous reprendrions notre formation avec les mêmes conditions», poursuit-il.

Sauf qu’en décembre 2021, la RAM contacte les pilotes cadets de manière officieuse et les invite à une réunion non officielle. Les futurs pilotes en ressortent abasourdis par ce qu’on leur propose: ils doivent remplir une demande pour rompre leurs contrats avec la RAM et demander à être embauchés via une autre entité, une filiale de la RAM, Atlas Multiservices (AMS), filiale spécialisée dans le recrutement et l’embauche pour le compte du groupe et de tiers. Cette entité créée en 2006 s’occupe notamment en temps normal de recruter le personnel de nettoyage des cabines, mais ce n’est pas une compagnie aérienne.

La nouvelle proposition paraît douteuse, elle stipule une diminution estimée entre 50% et 60% de salaire, moins de jours de congés et surtout, les jeunes pilotes risquent de perdre leur licence internationale en signant avec cette filiale. «Un pilote n’a pas le droit d’être embauché par une entité autre qu’une compagnie aérienne», assure notre source.

L’indignation est sur toutes les lèvres et lorsque notre interlocuteur interpelle le PDG de la RAM sur cette proposition, ce dernier aurait répliqué: «C’est ce qu’il y a sur la table, c’est à prendre ou à laisser, ce n’est pas négociable. En plus, il n’y a pas beaucoup de places, seuls les 30 premiers qui feront la demande seront servis», soutient notre source. Pire encore, si les pilotes cadets n'acceptent pas l’offre, RAM remboursera bien leurs crédits auprès des établissements bancaires, mais les poursuivra en justice.

David contre Goliath

Yassir et ses camarades n’en reviennent pas, mais préfèrent ne pas croire aux menaces de RAM. Ils en prennent toutefois conscience, lorsque quatre de leurs collègues sont effectivement poursuivis en justice.

«Étant donné que vous n’avez pas remboursé vos dettes en suspens relatives au prêt dont vous avez bénéficié et dont vous avez été notifié par la banque, ma cliente [la RAM] s’est trouvée obligée, en sa qualité de garante, de rembourser la banque en vertu du contrat de garantie. Elle est en droit de vous réclamer la restitution de ce qu’elle a payé à votre place», indique le document consulté par Arab News en français. En cas de refus, les pilotes se heurtent «à tous les recours de justice qui seront engagés par les avocats de la partie adverse, à même de préserver et garantir ses droits».

Les hostilités sont clairement lancées. Un coup de massue sur la tête de ces jeunes, qui s'organisent rapidement en créant la Coordination des pilotes stagiaires de la RAM. Des pourparlers sont lancés, des sit-in organisés par les stagiaires, qui demandent à ce que la compagnie nationale respecte ses engagements. Ils sont prêts à travailler sans salaire, pourvu que ce soit avec la RAM. Mais rien n’y fait, la compagnie reste figée sur ses positions.

Revenons à Karim, le jeune pilote cadet de 30 ans, victime d’un AVC qui ne pourra probablement plus piloter un avion. «De nombreuses rumeurs ont ponctué cette histoire, je n’arrivais pas à concevoir ce qui était en train de se passer», confie-t-il à Arab News en français.

«Lorsque j’ai appris que la RAM nous proposait de signer avec AMS, j’ai commencé à perdre espoir et à me rendre compte que mon futur allait être chamboulé», poursuit-il. «J'étais dans une situation de stress extrême, je ne tenais ni physiquement, ni psychiquement, jusqu'à ce que je fasse une hémorragie cérébrale. Je suis aujourd’hui considéré comme étant en situation de handicap. Les médecins sont formels, c’est le stress occasionné par cette histoire qui a eu raison de moi.»

On apprendra plus tard que Karim a dû être encore une fois hospitalisé en urgence à la suite d’un énième appel de sa banque qui lui demandait de régler ses impayés.

Du côté de la RAM, c’est le silence radio. Arab News en français est entré en contact avec le directeur de la communication de la compagnie marocaine, afin qu’elle puisse clarifier sa position. Ce dernier nous a renvoyé vers une dépêche de l’Agence de presse nationale, la MAP, qui reprend la réponse faite par le ministre marocain du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, à la Chambre des représentants.

L’affaire trouve, en effet, un écho jusqu’au Parlement. Questionné le 25 avril 2022, sur ce dossier, le ministre a affirmé que «Royal Air Maroc a proposé, à partir de décembre 2021, un recrutement progressif d’un nombre de pilotes stagiaires au sein d’une filiale détenue à 100 % par la compagnie nationale» et que «la proposition de recrutement dans la filiale était en contrepartie de salaires équivalents à ceux proposés chez des compagnies internationales concurrentes, mais relativement inférieurs à leur niveau d’avant la pandémie».

«On n’en serait pas là sans la crise sanitaire»

Mais le plus intéressant dans sa réponse, c’est qu’il affirme que la RAM ne doit pas nécessairement embaucher les stagiaires à l'issue de la formation. «La RAM a participé à la formation de ce groupe de pilotes à Toulouse en leur accordant sa garantie pour l’octroi de prêts tout en leur attribuant la priorité à l’emploi en cas de besoin. De leur côté, les pilotes stagiaires se sont engagés dans des documents signés à ce que la compagnie ne soit pas dans l’obligation de les embaucher à la fin de leur formation», déclare-t-il. Et d’ajouter, «on n’en serait pas là sans la crise sanitaire. Les salaires proposés sont très corrects, la société en question n’est pas une société de sous-traitance, c’est une entreprise détenue à 100% par la RAM». Des propos en complète contradiction avec ce qu'affirment les pilotes cadets.

Réagissant à l’intervention du ministre, la Coordination des pilotes stagiaires de la RAM explique à Arab News en français que le document évoqué par le ministre «stipule que le pilote stagiaire peut être embauché en priorité pendant trois ans et que cette priorité ne constitue pas une promesse d’embauche. Mais il est aussi écrit que si la RAM décide de ne pas embaucher le pilote stagiaire, elle doit lui garantir cinq-cents heures de vol pour qu’il puisse intégrer le marché du travail et rembourser ce crédit».

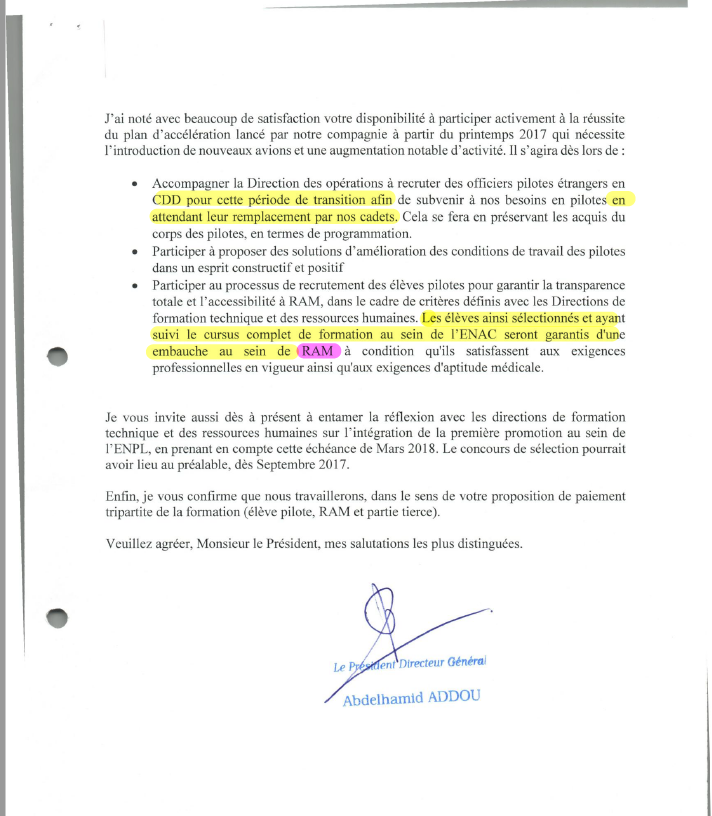

Par ailleurs, la Coordination affirme que dans une lettre signée (voir ci-dessous), à l’intention de l’Association marocaine des pilotes de ligne (AMPL), datée du 17 mars 2017 et signée par PDG de la RAM, ce dernier affirme que «les élèves sélectionnés et ayant suivi le cursus complet de formation au sein de l’Enac seront garantis d’une embauche au sein de la RAM».

Il faut toutefois signaler que l’AMPL a été dissoute le 29 juin 2021 à la suite d’un bras de fer avec la RAM. Cette dernière avait poursuivi l’association et requis sa dissolution et la nullité de toutes les conventions signées avec elle. Le juge a retenu la dissolution, mais pas la nullité, comme a pu le vérifier Arab News en français dans le document du jugement fourni par la Coordination.

Sollicité à nouveau par Arab News en français à propos de cette lettre, le directeur de la communication de la RAM, n’a pas souhaité répondre à nos questions.