ERBIL (Kurdistan irakien): À l'aube du quatrième jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il est désormais certain que les retombées géopolitiques se feront sentir bien plus loin que le théâtre opérationnel européen. Selon les analystes, le triste sort de l'Ukraine pourrait avoir des répercussions à long terme sur les efforts à venir en faveur du désarmement nucléaire, notamment au Moyen-Orient.

L'Ukraine a obtenu son indépendance au moment de la chute de l'Union soviétique, en 1991. Avec la Biélorussie et le Kazakhstan, l'Ukraine a hérité d'un arsenal impressionnant de missiles balistiques intercontinentaux, de bombardiers et, surtout, d'ogives nucléaires, auquel elle a renoncé.

En 1994, le gouvernement de l'ancien président Leonid Kravtchouk avait pris la décision de démanteler cet arsenal – l’un des plus importants du monde à l'époque – dans le cadre du Mémorandum de Budapest. En contrepartie, l’accord prévoyait des garanties sécuritaires pour la protection de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de l'Ukraine.

#WATCH: US President Bill Clinton assured #Ukrainians in 1995 the #West would “stay the course with you” for giving up its #Soviet-era nuclear arsenal. But did it? Read more here https://t.co/WL17QwhIim pic.twitter.com/Ve6GmxGiaU

— Arab News (@arabnews) February 28, 2022

Officiellement, cet accord était intitulé «Mémorandum relatif aux garanties de sécurité dans le cadre de l’adhésion de l’Ukraine au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires».

Malgré cela, les chars russes avancent aujourd’hui vers Kiev dans le but de renverser le gouvernement ukrainien démocratiquement élu, de toute évidence en raison de son orientation pro-occidentale. L'Ukraine, qui aspire à devenir membre de l'Union européenne (UE) et de l'Otan, ne reçoit pas aujourd’hui suffisamment de soutien ni d'assistance de la part des pays occidentaux pour stopper le rouleau compresseur militaire russe.

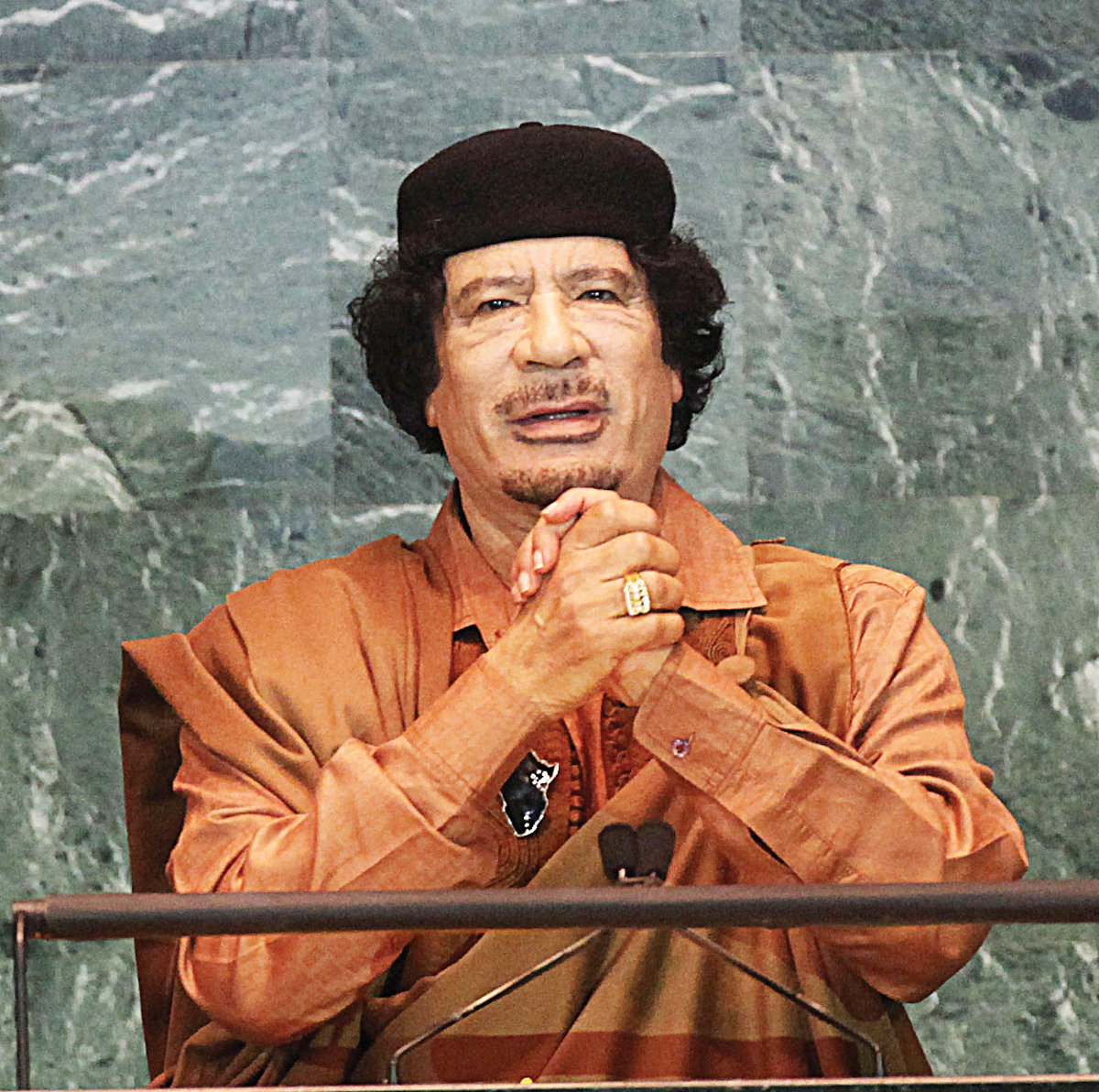

Certains observateurs estiment que l'ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi a commis la même erreur en remettant à l'Occident son important stock d'armes de destruction massive en 2003 avant d'être destitué et tué moins de dix ans plus tard par un soulèvement populaire armé qui a bénéficié d'un soutien aérien décisif de l'Otan.

L'Ukraine pourrait toutefois créer un précédent tout à fait différent de celui des États réprouvés pour leurs violations systématiques des droits de l’homme, comme la Libye de Kadhafi, l'Irak de Saddam Hussein ou la Corée du Nord. Il s'agit d'un pays démocratique et véritablement pro-occidental.

Si l'Occident ne parvient pas à garantir la sécurité de Kiev en échange de la poursuite des efforts pour le désarmement nucléaire, pourquoi des gouvernements impopulaires et non démocratiques feraient-ils confiance à des garanties de sécurité similaires en échange du démantèlement de leurs stocks (ou de leur engagement à ne jamais développer de telles armes) à l'avenir?

«De manière générale, l'invasion de l’Ukraine vient consolider l'utilité des armes nucléaires dans la protection des États. L'Ukraine a renoncé à ses armes nucléaires et a été attaquée, mais les États baltes, bien plus vulnérables, sont [pour l'instant, en tout cas] en sécurité grâce à la garantie nucléaire de l’Otan», souligne Kyle Orton, analyste indépendant du Moyen-Orient, à Arab News.

«Prenez le précédent de Kadhafi. S'il avait conservé son programme nucléaire et l'avait mené à terme, de telles armes n'auraient certes pas pu empêcher une rébellion d'éclater contre lui en 2011, mais la vérité crue, c’est qu’elles auraient pu empêcher le soutien de l'Otan à la rébellion. Sans soutien extérieur, cette dernière aurait bien pu échouer et Kadhafi aurait survécu», ajoute-t-il.

Shashank Joshi, rédacteur en chef de la section défense de l’hebdomadaire The Economist, estime également que «la violation du Mémorandum de Budapest montre que de tels accords diplomatiques, plus particulièrement les garanties de sécurité négatives – c’est-à-dire la promesse de ne pas attaquer – sont difficiles, voire impossibles à faire respecter sur une période de plusieurs décennies».

«Bien que Kadhafi n'ait pas reçu de telles assurances de manière explicite, le rôle catalyseur de l’Otan dans l'effondrement de son régime, qui a mené à son assassinat, est également un précédent que les États autoritaires nucléaires en puissance garderont à l’esprit», explique M. Joshi à Arab News.

En échange de la remise de son stock «d’armes de destruction massive», Kadhafi s'est vu promettre de meilleures relations entre la Libye, qui était alors un État paria appauvri, et l'Occident, ainsi que la levée des sanctions économiques contre son pays. Néanmoins, en 2009, il semble qu’il ait regretté sa décision. Lors d’une visite en Italie, il déplore la situation en ces termes: «Nous avions espéré que la Libye serait un exemple pour les autres pays [...] mais le monde ne nous a pas récompensés.»

Selon Joshi, si de tels précédents «rendent sans doute plus difficile l'obtention du désarmement de la Corée du Nord, il est important de garder à l'esprit que Pyongyang ne céderait probablement pas son arsenal, même en contrepartie de garanties». Les avis sont unanimes: Kim Jong-un, et son père avant lui, dirigeants de l'un des pays les plus isolés et les plus secrets de la planète aujourd'hui, ont dûment pris note de l'épisode Kadhafi.

Aujourd'hui, l'incapacité collective de l'Occident à joindre le geste à la parole, dans le cas d'un pays aussi bienveillant et aussi intégré à l’échelle internationale que l'Ukraine, pourrait éloigner davantage l’éventualité – déjà hautement improbable – que Pyongyang envisage sérieusement un jour un désarmement nucléaire en échange de garanties internationales et d'un allègement des sanctions.

Cependant, le fiasco ukrainien pourrait-il également avoir une incidence sur les négociations en cours entre l'Iran et la communauté internationale pour relancer l'accord nucléaire de 2015? L'Iran dispose désormais d'un temps de sortie du nucléaire estimé à cinq semaines seulement, ce qui signifie qu'il pourrait fabriquer une bombe dans ce laps de temps s'il en décide ainsi.

Il n'est pas certain que l'échec incontestable du Mémorandum de Budapest ait davantage convaincu certaines figures à Téhéran de la futilité de l’éventuelle restauration du Plan d’action global conjoint (PAGC). Orton, pour sa part, doute fortement que la crise ukrainienne ait, aujourd’hui ou demain, une incidence notable sur la prise de décision de l'Iran au sujet de son programme nucléaire.

«Dans les faits, l’invasion de l'Ukraine n’a qu’une incidence indirecte sur les négociations sur le nucléaire iranien», fait-il savoir à Arab News. «La Russie et le régime clérical sont des partenaires stratégiques. Par conséquent, si la conquête de l’Ukraine permet à la Russie de s’enhardir contre un Occident faible et inefficace, cela semble ouvrir la voie à des conditions encore plus favorables à l'Iran dans l'accord sur le nucléaire».

Orton ajoute: «Toutefois, il ne s’agit pas là d’un précédent: l'avancée de Téhéran vers l’acquisition de la bombe nucléaire lui est propre. À cet égard, l’Iran a ses propres raisons et son propre calendrier.»

Les analystes ajoutent qu'il est important de noter que, si l'Iran choisit finalement de développer des armes nucléaires, il pourrait ne pas les utiliser uniquement pour asseoir le pouvoir du régime et dissuader les menaces extérieures.

«Une grande partie du débat autour du programme nucléaire iranien consiste à savoir si l'Iran développe des armes nucléaires en vue de contraindre ses voisins à se soumettre à lui ou pour défendre l’Iran», déclare à Arab News Nicholas Heras, directeur adjoint de l'unité de sécurité humaine au sein du Newlines Institute for Strategy and Policy.

D'une manière ou d'une autre, le régime de Téhéran pourrait conclure que le développement d'armes nucléaires mérite d’être poursuivi en dépit des risques et des conséquences.

Selon Orton, même s'il existe des «coûts réels» que doivent payer les États qui «franchissent ouvertement le seuil nucléaire», comme la Corée du Nord, certains pays ont conclu que ces coûts en valaient la peine.

«L'Inde, le Pakistan et Israël ont vu leur statut et leur sécurité renforcés par les armes nucléaires», souligne-t-il. «Vous pouvez diriger un réseau mondial d’islamistes radicalisés qui tuent des milliers de soldats occidentaux; vous serez à l'abri des conséquences grâce à votre diplomatie nucléaire coercitive.»

Orton résume son argument en ces termes: «Les incitations que nous avons mises en place poussent malheureusement les États à acquérir des armes nucléaires et à les conserver. L'expertise technique, l'argent, les intentions des États et la vulnérabilité aux sanctions américaines constitueront probablement les principales contraintes à la prolifération à l'avenir, et non les instruments diplomatiques de l’ONU.»

Dans le même ordre d'idées, M. Heras a décrit les armes nucléaires comme «la menace dissuasive la plus efficace contre l'invasion qu'un État puisse posséder dans le monde moderne».

«Tous les États qui possèdent des armes nucléaires ont des stratégies de sécurité nationale claires qui permettent le recours à ces armes pour se défendre», précise-t-il à Arab News. «C'est un fait universel de la politique d'État dans notre monde moderne.»

Pour conclure, a déclaré M. Heras, le débat sur les armes nucléaires découle de la crainte suivante: plus il y a d'États, ou même d'acteurs non étatiques, qui les possèdent, plus grande est la probabilité que ces armes soient utilisées dans de futurs conflits.

Ce texte est la traduction d'un article paru sur Arabnews.com