LONDRES: «Ce jour fut le plus horrible et le plus humiliant de ma vie», confie Issam Abdallah. En 2019, il avait pris place à bord d’un avion d'American Airlines qui devait relier l'Alabama au Texas, mais le vol fut annulé parce que les membres d'équipage se sentaient «mal à l'aise» en raison de sa présence dans l'avion.

Une fois sorti de l'avion, Abdallah a été arrêté par un agent du FBI qui lui a posé des questions sur son nom et sur son métier. Lorsqu'il lui a demandé pourquoi il était interrogé, l'agent lui aurait dit que c'était parce qu'il «était allé aux toilettes et avait tiré la chasse d'eau à deux reprises».

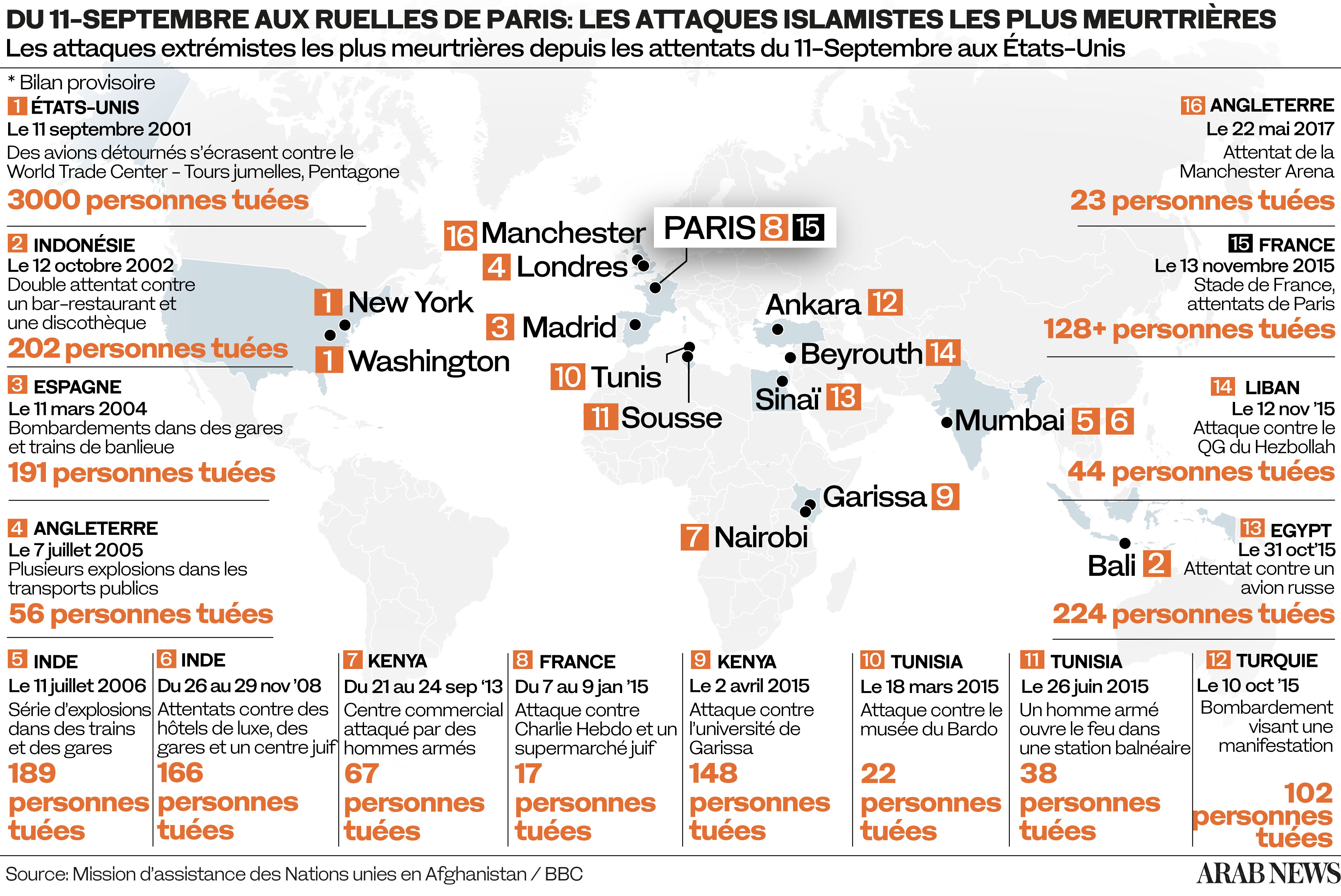

Vingt ans après les attentats du 11-Septembre, la façon dont les gens voyagent en avion a changé de manière irréversible.

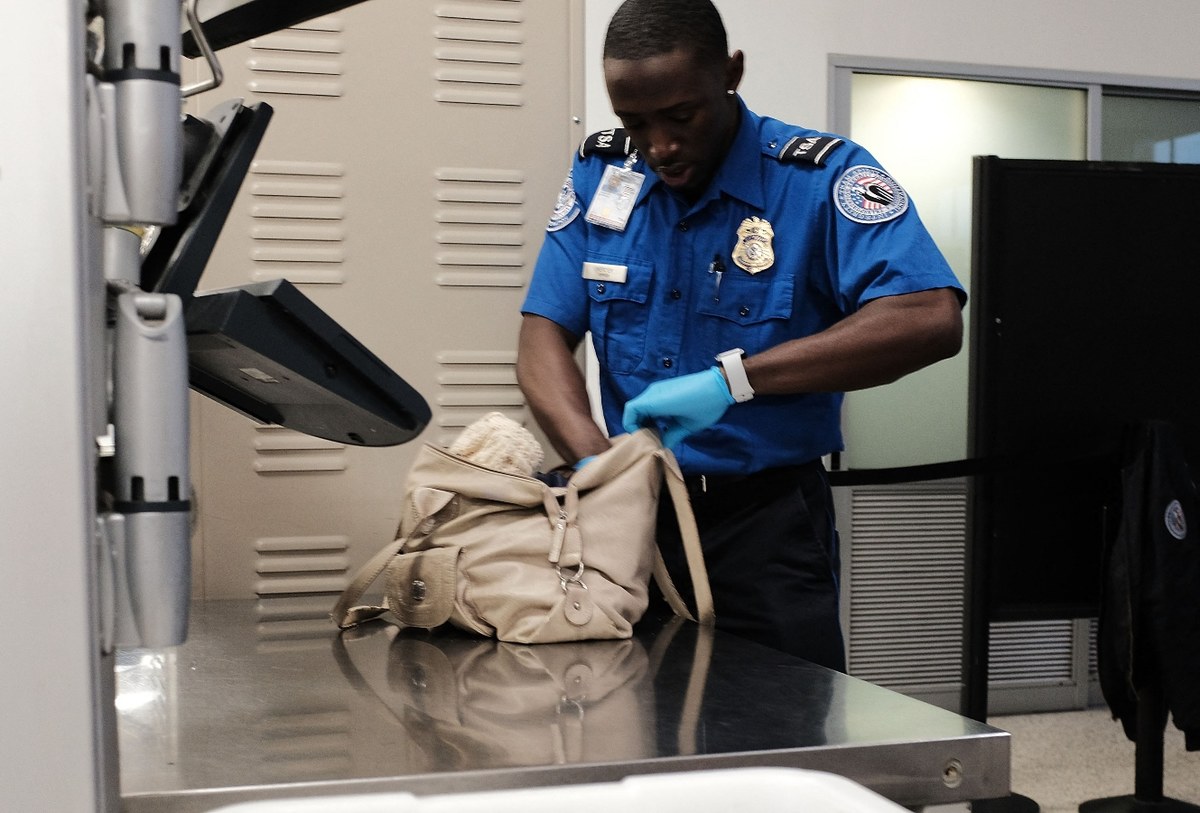

Pour la grande majorité d’entre eux, les mesures de sécurité mises en place dans les aéroports et à bord des avions au lendemain des attentats ont entraîné des désagréments mineurs: des scanners corporels ou une attente prolongée dans les files d'attente en raison d’un contrôle de sécurité.

Les briquets étant interdits sur les vols commerciaux depuis 2005: il faut désormais attendre l'arrivée des bagages enregistrés avant de satisfaire son envie de fumer. Les cockpits des avions sont désormais verrouillés, de sorte qu'aucun passager ne peut accéder aux commandes. En outre, le personnel de cabine est formé pour protéger le cockpit si un pilote doit en sortir afin d'empêcher quiconque de tenter de détourner l'avion.

D'autres mesures trouvent leur justification dans des complots terroristes déjoués.

Les passagers aériens doivent désormais ôter leurs chaussures lors des contrôles de sécurité depuis la tentative du terroriste britannique Richard Reid de faire exploser des explosifs cachés dans ses chaussures sur le vol 63 d’American Airlines (Paris-Miami) au mois de décembre 2001, quelques mois seulement après le 11-Septembre.

En outre, les voyageurs ne peuvent emporter avec eux que des flacons de liquide de 100 ml au maximum depuis que la police britannique a déjoué, en 2006, une attaque terroriste à grande échelle pour laquelle du matériel explosif avait été dissimulé dans des bouteilles de boissons gazeuses qui devaient exploser à bord de dix vols transatlantiques.

En fonction de l'émergence de nouvelles menaces, la sécurité aérienne a évolué, s’est adaptée et a mis en œuvre des mesures qui sont devenues la norme. Elles font désormais partie du transport aérien moderne, tout en rendant les vols, disent ceux qui les approuvent, considérablement plus sûrs.

Toutefois, pour les Arabes et les musulmans – comme Issam Abdallah et Abderraouf Alkhawaldeh, tous deux présents à bord de ce vol Birmingham-Dallas il y a deux ans –, un excès de zèle n’a cessé d’accompagner ces mesures. Depuis le 11-Septembre, ils ont ainsi dû faire face à des profilages basés sur leur religion ou leur origine ethnique, généralement déguisé en contrôles de sécurité «aléatoires».

L'histoire d'Abdallah n’est, dans ces vingt dernières années, qu’un incident parmi beaucoup d'autres qui impliquent des passagers qui ont la «mauvaise» couleur de peau, la «mauvaise» religion, qui parlent la «mauvaise» langue ou portent le «mauvais» nom. Cette façon de procéder remet en question le caractère prétendument aléatoire de ces contrôles.

Faizah Shaheen, qui travaille comme spécialiste de la santé mentale au Royaume-Uni, a été exclue d'un vol en 2016 et on l’a interrogée – sur le chemin du retour en Grande-Bretagne après sa lune de miel – parce que le personnel de cabine l'avait aperçue en train de lire un livre sur la Syrie.

Deux ans avant la mésaventure d'Abdallah, Hasan Aldewachi, un étudiant d'origine irakienne, a également été écarté d'un vol, qui reliait Vienne et l'aéroport de Londres-Gatwick, parce qu'un autre passager avait lu un SMS qu'il envoyait à sa femme. Le message l'avertissait simplement que, le vol étant retardé, il rentrerait un peu plus tard à la maison. Le problème? Le message était écrit en arabe.

Et la liste ne s’arrête pas là.

Vingt ans après le 11-Septembre, une partie des passagers, dont certains sont nés et ont grandi dans des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, sont toujours victimes d’un phénomène que les experts résument en ces termes: «prendre l’avion lorsqu’on est musulman».

Cela implique le profilage racial des musulmans ou de personnes considérées comme «d'apparence musulmane» dans les aéroports ou à bord des avions. Ces personnes font instantanément l’objet de suspicion alors qu’elles se livrent des activités absolument normales et banales: parler arabe, lire les informations sur leur téléphone – y compris lorsqu’elles ne font rien de particulier, mais que, simplement, elles «ont l'air» musulman ou sont d'origine moyen-orientale.

Cette stigmatisation, qui commence dès l’instant où ces personnes entrent dans les aéroports, a contribué au fait que certains musulmans ont décidé de ne pas voyager en avion, selon l'entrepreneur Soumaya Hamdi. Ce dernier a créé le Halal Travel Guide («Guide de voyage hallal»), qui organise des circuits de vacances spécialement conçus pour les touristes musulmans après avoir constaté qu'ils étaient mal traités par l'industrie du voyage.

«C'est tout simplement routinier, comme une sorte de blague. Vous vous demandez: “Est-ce que je vais me faire arrêter aujourd'hui?” Et, neuf fois sur dix, cela arrive», déclare Hamdi, qui a elle-même souvent été interpellée dans les aéroports britanniques.

«Je comprends que ce soit vraiment important pour les gens de se sentir en sécurité et je pense que beaucoup de voyageurs musulmans et arabes apprécient cela également; c’est pourquoi je pense que nous sommes prêts à subir la mascarade de ces contrôles de sécurité.»

«Dans certains pays européens, comme la France, si vous êtes visiblement un homme ou une femme de religion musulmane – et, généralement, ce sont les femmes qui souffrent le plus de cela –, le sentiment que vous n’êtes pas le bienvenu est fréquent.»

Hamdi ajoute: «Le discours culturel du 11-Septembre, comme les films qui sont sortis sur ce sujet, n'a pas aidé. Cela a profondément contribué aux stéréotypes qui s’attachent aux musulmans et cela a conditionné les réflexes de beaucoup de voyageurs musulmans, qui ont commencé à se limiter aux destinations avec lesquelles ils se sentaient à l'aise.»

Depuis le 11-Septembre, les conséquences de cette approche sécuritaire fondée sur la méfiance se font ressentir à titre individuel pour des voyageurs comme Abdallah, Shaheen et Aldewachi; mais, parfois, elles touchent des millions de musulmans du monde entier d'un seul coup avec la mise en place de certaines politiques, comme la prétendue interdiction pour les musulmans de voyager ordonnée en 2017 par le président américain de l'époque, Donald Trump.

Une étude publiée la même année par Uzma Jamil, conseillère principale en recherche sur l'équité à l'université McGill, au Canada, conclut que ces mesures de sécurité, ainsi que l'inclusion arbitraire de milliers de musulmans sur des listes d'interdiction de vol, font partie d'un processus en cours qu’elle décrit comme la «sécurisation des musulmans». Selon elle, elles ont pour but, depuis 2001, de présenter l'islam comme une menace pour l'Occident.

«La liste d'interdiction de vol contribue à l'islamophobie en stigmatisant de manière disproportionnée les passagers musulmans ou d'apparence musulmane en tant que membres d'une communauté suspecte», écrit-elle.

«Les informations recueillies par l'État, qui incluent la “liste d'interdiction de vol”, sont utilisées pour confirmer la “notion” de communauté suspecte.»

«Savoir qui sont les musulmans, ce qu'ils font, d'où ils viennent et où ils vont, uniquement parce qu'ils sont musulmans, facilite leur profilage racial et religieux et contribue à l'institutionnalisation de l'islamophobie», ajoute-t-elle.

Hamdi a le même sentiment. «Je ne sais pas si quelque chose est fait pour freiner le profilage. Je dirais qu'il y a en réalité un effort concerté pour l'intégrer dans la politique depuis une vingtaine d'années», déplore-t-elle.

«C’est l’une des choses qui me dissuade d’aller aux États-Unis. Les gens inscrits sur des listes d'interdiction de voyage partagent un lien ethnique ou religieux, et pas du tout un lien avéré avec le terrorisme.»

Les statistiques semblent confirmer leurs conclusions. Une étude américaine de 2017 montre en effet que les deux tiers de toutes les inspections de passagers dans un aéroport à l'entrée du pays concernent des personnes «non blanches», et 97% des personnes qui sont sélectionnées pour faire l’objet de fouilles physiques et de palpations sont totalement innocentes.

Les chiffres publiés la même année par le ministère de l'Intérieur britannique montrent que 88% des personnes détenues dans les ports d'entrée britanniques n'étaient pas non plus de couleur de peau blanche. Le fait que seulement 0,02% des personnes arrêtées pour interrogatoire aient été inculpées d'une infraction révèle toute l'ampleur du problème.

Le 11 septembre 2001 a sans aucun doute changé le monde à bien des égards, et les voyages en avion ne seront plus jamais les mêmes pour personne. La crainte d’attaques terroristes dans les aéroports ou à bord des avions fait que des mesures de sécurité strictes – et, pour les musulmans, souvent intrusives – sont considérées comme indispensables pour la sécurité.

Cependant, deux décennies après les attentats, une triste réalité persiste: du jour au lendemain, les atrocités ont fait de gens ordinaires des boucs émissaires et des suspects qui, en faisant quelque chose d'aussi banal que de voyager en avion ou de partir à l'étranger, suscitent soudain des soupçons et de la paranoïa.