Les trésors du patrimoine de l’Arabie saoudite

Les cinq sites historiques inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco racontent une histoire d'importance universelle

L' un des objectifs de l’Arabie saoudite, nation de plus en plus ouverte sur l’extérieur – énoncés dans l’ambitieux projet Vision 2030, qui prévoit de créer une économie plus diversifiée et durable –, est d’ouvrir le Royaume aux visiteurs et d’en faire une destination pour le tourisme patrimonial. Nombre d’attractions sont longtemps restées fermées à une grande partie du monde. Parmi elles se cachent des centaines de sites historiques.

Certains remontent à la préhistoire et nous font plonger dans des chapitres clés de l’histoire de l’évolution de l’humanité et de la migration hors d’Afrique. Les complexes jumeaux d’art rupestre de la région de Haïl, dont certaines parties datent de dix mille ans, sont «parmi les sites d’art rupestre les plus fascinants et les plus vastes du monde».

D’autres fournissent des preuves muettes de la transformation de la péninsule Arabique au cours des millénaires, passée d’un havre luxuriant de verdure, de lacs et de rivières, à un paysage largement aride. Alors même que le monde est confronté à une accélération du changement climatique à une échelle jamais vue auparavant, ces sites racontent l’histoire extraordinaire et inespérée de la façon dont les êtres humains se sont adaptés aux circonstances changeantes, avec détermination et ingéniosité.

Certains de ces sites étaient connus des historiens grecs et romains de l’Antiquité ou des voyageurs aux XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles. D’autres ont été étudiés de manière approfondie par des chercheurs et archéologues modernes d’Arabie saoudite et du monde entier. Très peu, cependant, ont été visités par des touristes, et certains sont même inconnus des citoyens saoudiens. Désormais, tout change, et l’Arabie saoudite déploie un plan pour faire du Royaume une destination mondiale majeure, afin d’accueillir 100 millions de visiteurs internationaux et nationaux d’ici à 2030.

Une partie de ce plan consiste à augmenter le nombre de destinations patrimoniales à visiter dans le pays de 241 à 447. Cinq de ces sites, qui ont été reconnus d’une «valeur universelle exceptionnelle» par l’Unesco, sont les joyaux de la couronne de l’Arabie saoudite.

Inspiré par un effort international réussi pour sauver de nombreux sites et monuments de la vallée du Nil, menacés par les projets de l’Égypte de construire le haut barrage d’Assouan, l’Unesco a adopté la convention concernant la protection du patrimoine culturel et naturel mondial, lors de sa 17ᵉ session à Paris en 1972. L’Arabie saoudite a été l’un des premiers États parties à adopter la convention en août 1978.

Au cours des décennies suivantes, de nombreux sites du Royaume ont été identifiés et protégés et, en janvier 2007, l’Arabie saoudite a demandé d’inscrire un premier site sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité: Hégra, la ville des Nabatéens sculptée dans le roc.

L’Arabie saoudite a été l’un des premiers États parties à adopter la convention en août 1978. Au cours des décennies suivantes, de nombreux sites du Royaume ont été identifiés et protégés et, en janvier 2007, l’Arabie saoudite a demandé d’inscrire un premier site sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité: Hégra, la ville des Nabatéens sculptée dans le roc.

Quatre autres sites ont ensuite été adoptés par l’Unesco – le plus récent est Al-Ahsa, la plus ancienne et plus grande oasis du monde, répertoriée en 2018 – et des travaux sont en cours pour classer davantage de sites au patrimoine mondial de l’Unesco.

Les récits sur la façon dont le prophète Mahomet a reçu et répandu la parole de Dieu au VIIᵉ siècle, ou ceux qui racontent comment le roi Abdelaziz al-Saoud, connu sous le nom «Ibn Saud», a forgé une nation à partir d’une multitude de tribus disparates et en guerre au début du XXᵉ siècle, sont aussi familiers qu’épiques. Moins familière, cependant, est l’histoire des fondations plus profondes de la région, sur lesquelles l’État moderne saoudien a été construit et dont les origines remontent à dix mille ans, voire plus.

À eux cinq, les sites saoudiens classés par l’Unesco racontent une incroyable histoire. Celle des merveilles de la plus grande collection de pétroglyphes préhistoriques au monde, des mystérieuses tombes sculptées dans la roche de l’ancienne ville nabatéenne d’Hégra, de la plus grande et plus ancienne oasis du monde, des éblouissants villages de briques de boue, berceau de l’État saoudien moderne, ou encore des maisons uniques du vieux Djeddah, qui ont constitué pendant des siècles la porte d’entrée de la Ville sainte de La Mecque.

Haïl: Art rupestre

Messages d’un antique passé

Le 2 mars 1972, la sonde Pioneer 10 de la Nasa a décollé de Cap Canaveral pour une brève rencontre avec la planète Jupiter, s’embarquant pour un aller simple aux confins du système solaire et au-delà.

À bord, il y avait une simple plaque d’aluminium, de seulement 22 centimètres sur 15. Créée par le cosmologiste Carl Sagan, elle contenait une série de messages picturaux simples, conçus pour transmettre des détails élémentaires sur la nature et l’emplacement dans l’univers de la vie humaine à tout être extraterrestre intelligent qui pourrait un jour croiser la sonde.

Il existe une similitude frappante entre cette plaque et les motifs gravés par les peuples anciens sur les rochers de la région de Haïl en Arabie saoudite. Une collection étonnante rassemble des milliers de pétroglyphes qui racontent près de dix mille ans d’histoire humaine.

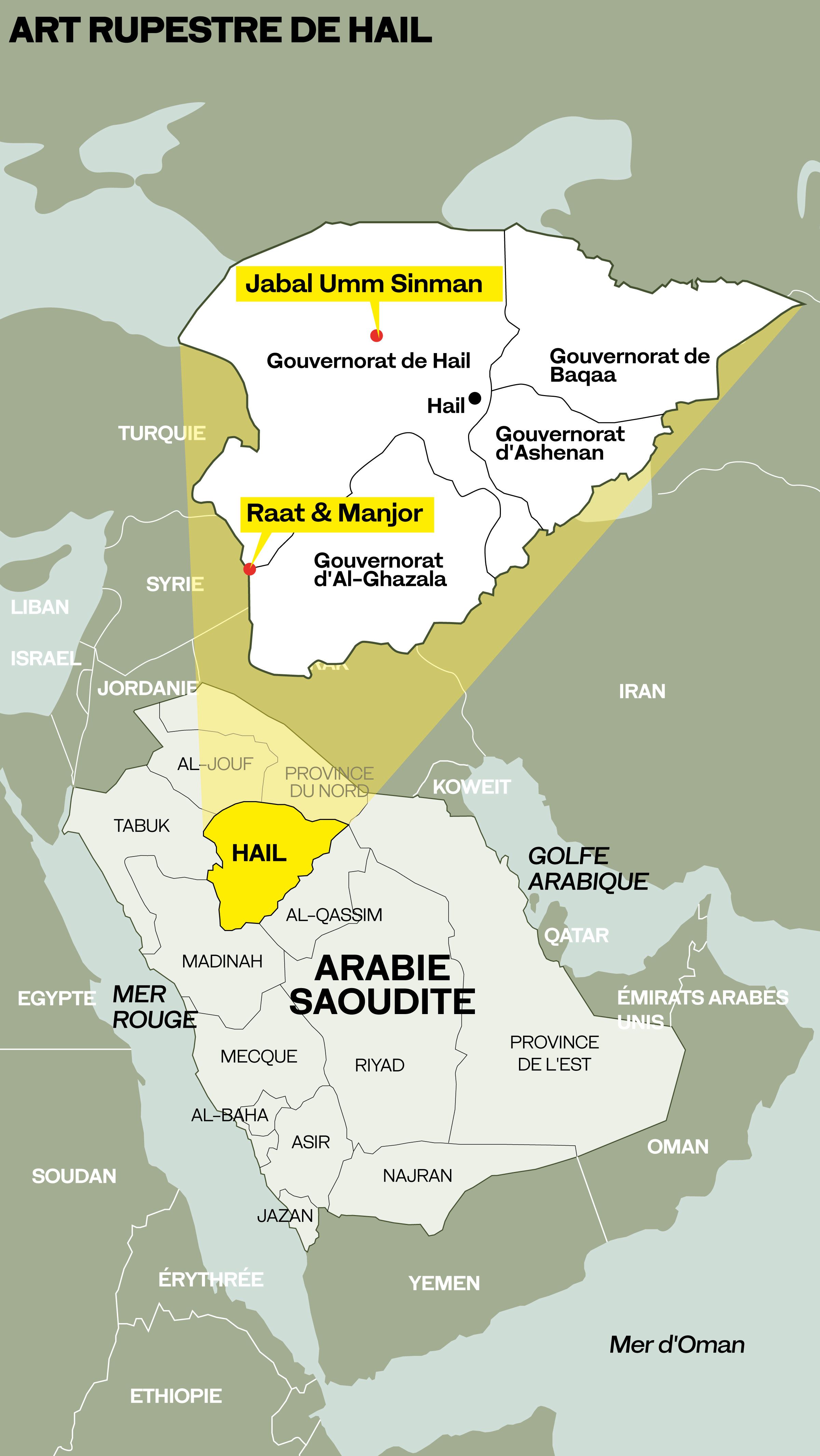

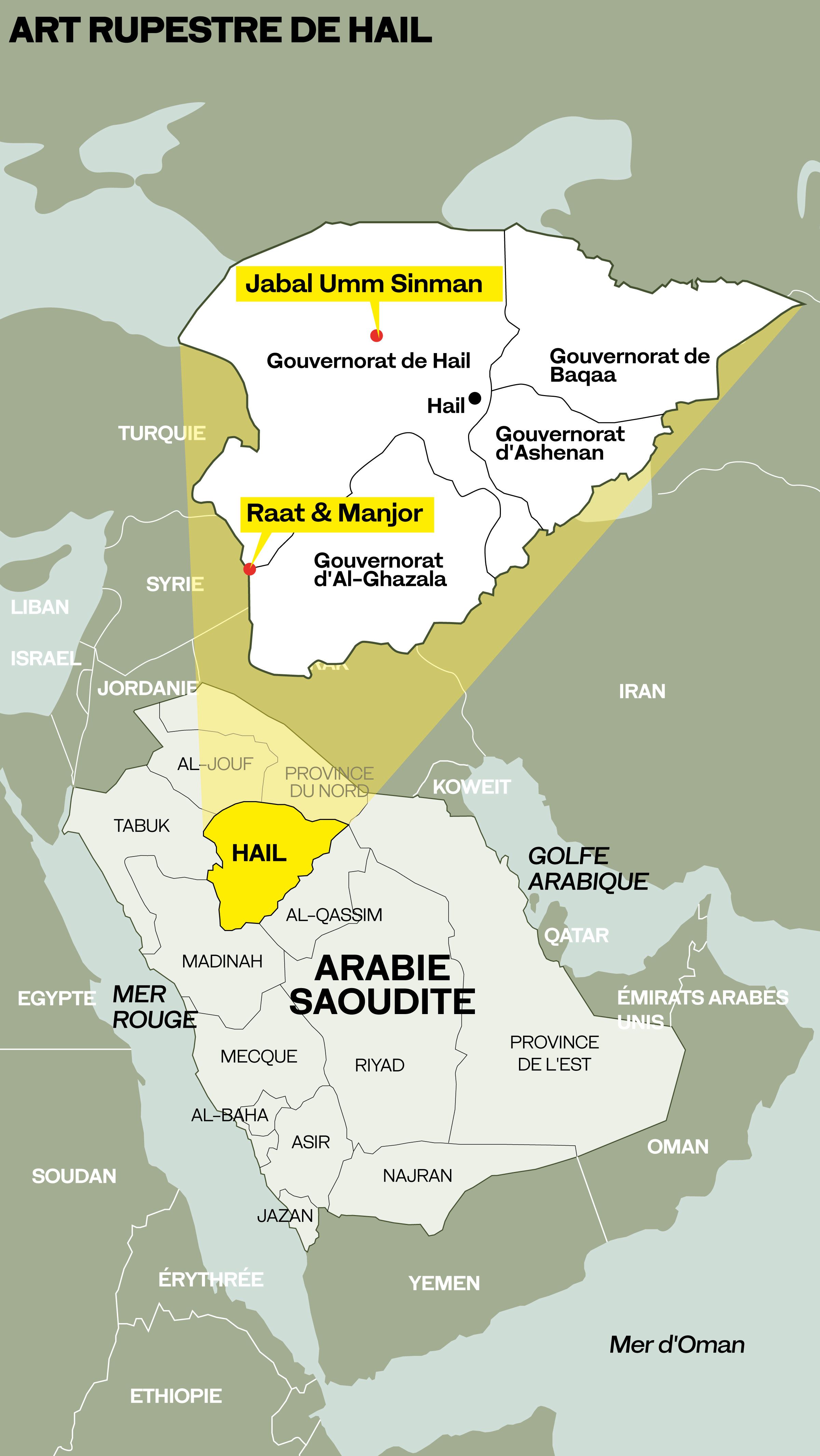

La plus grande et la plus impressionnante collection au monde de pétroglyphes néolithiques, ou gravures rupestres, qui se trouve sur deux sites distants de quelque 300 kilomètres dans la province de Haïl en Arabie saoudite, a été classée en 2015 par l’Unesco comme site faisant partie du patrimoine mondial de «valeur universelle exceptionnelle».

Le premier site se situe à Jabal Umm Sinman, un affleurement rocheux à l’ouest de la ville moderne et largement agricole de Jubbah, à environ 90 kilomètres au nord-ouest de la ville de Haïl et à 680 kilomètres de la capitale Riyad. Les origines de la ville remontent à l’aube de la civilisation arabe, lorsque les collines d’Umm Sinman surplombaient un lac d’eau douce, finalement enfoui sous les sables du désert environnant de Néfoud, il y a environ six mille ans.

C’est sur ces collines, selon le dossier de candidature envoyé à l’Unesco, que les ancêtres des Saoudiens d’aujourd’hui «ont laissé les traces de leur présence, de leurs religions, des perspectives sociales, culturelles, intellectuelles et philosophiques de leurs croyances sur la vie et la mort, métaphysiques et idéologies cosmologiques».

Le deuxième site, découvert il y a seulement vingt ans, se trouve à Jabal al-Manjor et Jabal Raat, à 220 kilomètres au sud-ouest de Jubbah et près du village de Shuwaymis.

De nombreux rochers, comme celui-ci près de Shuwaymis, portent des représentations de la chèvre à bézoard, une chèvre sauvage rare aujourd'hui en Arabie mais autrefois commune dans toute la péninsule. (Tourisme saoudien)

Jubbah, avec ses quatorze petits groupes de pétroglyphes, était déjà considérée comme le site le plus important de la péninsule Arabique. La découverte d’un second site près de Shuwaymis, avec dix-huit autres groupes de pétroglyphes, a renforcé la prétention de la région de Haïl à posséder l’une des collections d’art rupestre les plus importantes au monde, «des expressions visuellement étonnantes du génie créatif humain selon les normes mondiales, comparables aux messages laissés par des civilisations condamnées en Mésoamérique ou sur l’île de Pâques… d'une valeur universelle exceptionnelle».

Ces sites jumeaux racontent à eux deux plus de neuf mille ans d’histoire humaine, allant des premiers enregistrements picturaux de la chasse au développement de l’écriture, de la religion et de la domestication des animaux, notamment le bétail, les chevaux et les chameaux.

Comme le rapportent les documents de l’Unesco, ces sites justifient leur inscription sur la liste du patrimoine mondial, non seulement en raison de leur «cadre environnemental spectaculaire au milieu d’un désert» mais aussi parce qu’ils présentent «un grand nombre de pétroglyphes de qualité exceptionnelle, vieux de six à neuf mille ans d’histoire humaine, et témoignant au cours des trois mille dernières années du développement très précoce d’une écriture reflétant la culture bédouine, puis des versets coraniques.

En outre, les sites de Jubbah et Shuwaymis comprennent «le plus grand et plus magnifique corpus de pétroglyphes néolithiques qui subsiste au monde». On trouve l’art rupestre néolithique à de nombreux endroits en Eurasie et en Afrique du Nord, «mais nulle part concentré de manière aussi dense ou d’une qualité visuelle aussi élevée et constante».

Créé à une époque antérieure à l’écriture et minutieusement ciselé et gravé dans les roches de grès de la région, l’art rupestre constitue un récit simple mais vivant de l’existence humaine qui, comme la plaque de Sagan destinée aux extraterrestres, transmet les détails les plus élémentaires de la vie sur Terre à un instant T.

Le Dr Majid Khan, un des plus grands experts mondiaux de l’art rupestre d’Arabie saoudite, a joué un rôle majeur dans l’inclusion des sites jumeaux sur la liste de l’Unesco. Il a expliqué que les pétroglyphes étaient aussi limpides qu’un journal vivant de l’humanité, témoignant de l’adaptation des hommes aux défis de la survie, dans un environnement qui a radicalement changé au cours des millénaires.

«L’art rupestre de Jubbah représente toutes les phases de la présence humaine depuis la période néolithique jusqu’à un passé récent», a déclaré Khan, consultant pour le département des Antiquités du ministère saoudien de la Culture, qui a publié de nombreux livres et articles sur le sujet.

«Les types d’animaux représentés suggèrent un changement de climat et d’environnement. De grandes figures de bœufs, par exemple, indiquent un climat frais et humide, tandis que leur absence et l’apparition de pétroglyphes de chameaux signalent des conditions chaudes et sèches.»

Au cours des millénaires, le cœur de l’Arabie a été transformé. Pendant la période antérieure à trois mille ans avant J.-C., elle ressemblait à une zone humide semblable à une savane, à travers laquelle des lions erraient et des rivières coulaient. Depuis, l’Arabie saoudite est devenue ce paysage désertique familier, aride, dans lequel les oueds, les puits et les oasis précieuses et dispersées sont devenus les clés de la vie.

Les ancêtres des Arabes d’aujourd’hui s’accrochaient obstinément à l’existence, tandis que le climat et le paysage changeaient autour d’eux. Les étonnants pétroglyphes que l’on peut voir à Jubbah et à Shuwaymis racontent une histoire de détermination humaine, d’ingéniosité et d’adaptation face à un désastre environnemental lent mais inexorable.

Comme l’indique clairement le dossier de candidature soumis à l’Unesco par l’Arabie saoudite, le triomphe de ces premiers Arabes, dans ces conditions changeantes et imprévisibles, porte aujourd’hui un message d’espoir à un monde confronté à la perspective imminente du changement climatique.

«Les cultures responsables des pétroglyphes se sont adaptées aux changements climatiques et aux réserves en eau extrêmement fluctuantes», lit-on dans la déclaration de l’Unesco. «L’art rupestre constitue une sorte de bibliothèque qui enregistre l’interaction de sociétés successives avec leur environnement instable, soumis à la désertification, à la diminution de l’aquifère, aux éruptions volcaniques et aux changements irréversibles qui caractérisent l’Arabie aujourd’hui. Il fournit un témoignage unique.»

À la fois à Jubbah et à Shuwaymis, la présence d’êtres humains qui ont si radicalement laissé leur empreinte sur le monde peut se ressentir, non seulement par l’art mais aussi à travers les outils bruts laissés sur les sites: des pierres de marteau façonnées et tenues par des humains il y a des milliers d’années.

Aujourd’hui, si longtemps après leur apparition, personne ne peut savoir avec certitude si les dessins rupestres étaient destinés à être des messages pour un avenir lointain ou à servir à la fois des objectifs pragmatiques et spirituels uniquement pour les personnes qui les avaient créés.

Sandra Olsen, une archéologue américaine qui a étudié en détail l’art rupestre à Jubbah et à Shuwaymis, a déclaré que certains étaient peut-être des marqueurs territoriaux, tandis que d’autres pourraient être liés à la célébration des victoires, à la générosité de la faune, au culte des dieux oubliés depuis longtemps, ou, dans certains cas, être le produit du simple besoin essentiellement humain de laisser une trace de son existence, d’affirmer qu’on était là.

«En tant qu’archéologues, nous ne devons pas trop appliquer nos propres raisonnements scientifiques et non religieux à ce que ces personnes faisaient, mais nous ne devons pas non plus essayer de surinterpréter leurs croyances religieuses. Je pense cependant qu’une grande partie de cet art était lié à des croyances spirituelles et religieuses», déclare-t-elle à Arab News.

L'archéologue américaine Sandra Olsen sur les secrets de l'art rupestre de Hail. (Richard T. Bryant)

À Shuwaymis et à Jubbah, comme figés dans le temps, les hommes primitifs sont représentés élevant des chameaux et du bétail et chassant, notamment des lions, des léopards et des autruches, armés d’arcs et de flèches et aidés par des chiens de chasse domestiqués, représentés tenus en laisse. Ces images, qui montrent ce qui semble être des chiens de Canaan – une race d’origine sauvage et robuste, qui existe toujours, apprivoisée dans l’Antiquité par les Bédouins –, sont considérées comme la plus ancienne représentation visuelle de la relation de travail de l’humain avec le «meilleur ami de l’homme».

On trouve aussi des images de danseurs qui, pour le plus grand plaisir de Sandra Olsen, ont semblé prendre vie quand elle et son équipe ont commencé à utiliser une gamme de techniques différentes pour photographier l’art rupestre entre 2009 et 2011. «Nous avons effectué la moitié de notre travail la nuit, en utilisant quelques techniques différentes. Lorsque vous concentrez la lumière de la bonne façon, vous pouvez voir les images bien mieux la nuit que le jour», raconte Sandra Olsen. «Nous faisions des feux de camp, et quand la lumière du feu a clignoté sur l’art rupestre, elle semblait animée, comme si les personnages bougeaient ou dansaient. Il est difficile de savoir comment les artistes voulaient que leur travail soit vu, mais je peux vous dire que leur art est plus majestueux encore à la lueur du feu que sous un soleil radieux.»

Une paroi rocheuse de Jubbah témoigne de l’adoption dans la région de l’une des inventions clés de l’humanité primitive: la roue, représentée sur un char tiré par un cheval vu d’en haut et non pas de profil. Selon Olsen, c’était peut-être un avertissement pour les étrangers. «C’est un style que l’on retrouve de la Suède à la Mongolie, des steppes eurasiennes jusqu’en Asie centrale, en Inde, en Afrique du Nord et en Arabie. Je pense que cela veut dire: “C’est notre territoire. Nous avons des chars, nous avons conquis cette terre et vous feriez mieux de faire attention”.»

Mais une grande partie de l’art, croit-elle, était destinée à célébrer et à maintenir les traditions. «Il faut bien penser à l’endroit où ils se trouvaient», précise-t-elle. «Certains étaient placés comme des panneaux d’affichage, pour que tout le monde puisse les voir. D’autres sont dans de petites niches, hors des sentiers battus et peut-être plus secrets.»

Dans les deux cas, beaucoup de temps et d’efforts auraient été consacrés aux créations, exécutées à une période de l’histoire où le simple fait de survivre était un travail à plein temps. Curieusement, l’archéologue américaine raconte que des pièces à moitié finies ont été retrouvées, ce qui semble indiquer que les artistes «devaient parfois simplement se lever, partir et ne jamais revenir à cet endroit».

Le sort des artistes qui ont laissé leur travail inachevé reste inconnu. «Habituellement, ils seraient revenus, ils auraient emprunté certains itinéraires, suivant de grands troupeaux d’animaux à travers leurs migrations parce qu’ils étaient chasseurs ou qu’ils avaient des moutons, des chèvres et du bétail et devaient se déplacer avec eux tout le temps», ajoute Sandra Olsen.

Bien qu’évidemment familières aux tribus bédouines depuis la nuit des temps, les sculptures de Jubbah ne sont connues des archéologues que depuis leur «découverte accidentelle» au XIXᵉ siècle par deux des premiers voyageurs occidentaux qui ont visité l’oasis.

En 1879, Lady Anne Blunt, fondatrice d’un haras de chevaux arabes en Angleterre, est ainsi passée par Jubbah avec son mari, Wilfrid, alors qu’elle allait acheter des montures à Haïl.

Lady Anne Blunt, venue à Haïl en 1879 avec son mari Wilfrid à la recherche de chevaux arabes pour leur haras en Angleterre, fut la première Occidentale à rendre compte de l'art rupestre de Jubbah. (Alamy)

Sur les rochers au-dessus de la ville, Wilfrid, un archéologue amateur à la recherche de preuves d’inscriptions anciennes, raconte ce que sa femme décrit comme «quelques dessins simples que l’on trouve partout sur le grès, représentant des chameaux et des gazelles».

Ces «conceptions simples» seront plus tard reconnues par l’Unesco comme faisant partie intégrante des «complexes d’art rupestre les plus grands et les plus riches en Arabie saoudite, mais également dans la péninsule Arabique et au Moyen-Orient en général», comparables aux «plus grands et fascinants sites d’art rocheux du monde».

Pour Robert Bednarik, archéologue australien et expert en art rupestre qui a travaillé et coécrit avec le Dr Majid Khan et qui a visité le site de Shuwaymis quelques mois après sa découverte, ces panneaux néolithiques vieux de huit mille ans sont parmi les arts rupestres les plus spectaculaires au monde. En effet, comme il l’écrivait dans le bulletin de l’Australian Rock Art Research Association, peu de temps après l’inscription des sites saoudiens sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco en 2015, «l’art rupestre néolithique connu le plus remarquable, avec ses milliers de figures magnifiques minutieusement réalisées, est celui des sites Shuwaymis».

Bien qu’il existe au moins un complexe plus grand parmi les 2 000 sites d’art rupestre d’Arabie saoudite, qui s’étendent de 50 à 130 kilomètres au nord de la ville de Najran, dans le sud-ouest du Royaume, «la splendeur de Shuwaymis reste inégalée».

Fait remarquable, les secrets gravés dans les rochers à Jabal al-Manjor et Jabal Raat près du village de Shuwaymis sont restés inconnus des autorités saoudiennes jusqu’en 2001 – preuve de leur emplacement éloigné dans les champs de lave inaccessibles de Harat Khaybar, sur les flancs de la chaîne de montagnes du Hijaz.

L’histoire de la découverte de ce qui est maintenant reconnu comme l’une des plus grandes et des plus importantes collections d’art rupestre ancien au monde a été relatée dans une édition de 2002 d’Aramco World.

En mars 2001, un Bédouin a parlé à l’instituteur local Mahboub Habbas al-Rashidi de gravures rupestres qu’il avait vues en faisant brouter ses chameaux. Mahboub et son frère ont passé des jours à explorer la région et «sont tombés sur une prolifération de tableaux d’art rupestre», y compris des représentations d’humains, de guépards, d’hyènes, de chiens, de bétail, de bouquetins, de chevaux, de chameaux et d’autruches.

L’histoire, dit Khan, est véridique. «J’ai rencontré les Bédouins, Al-Rashidi et le directeur d’archéologie de la région de Hail, qui nous ont emmenés sur les sites pour des investigations et des recherches complémentaires.» L’analyse de la patine qui se forme sur les roches sur de longues périodes et les artefacts culturels trouvés sur les sites ont permis d’affirmer que «Shuwaymis est le plus ancien site d’art rupestre du Royaume, vieux de quatorze mille ans».

Khan, qui a travaillé à plusieurs reprises sur les deux sites, se souvient de l’inscription des sites sur la liste du patrimoine mondial: «Ce fut le moment le plus émouvant de mes quarante années de recherche», conclut-il.

De nombreux rochers, comme celui-ci près de Shuwaymis, portent des représentations de la chèvre à bézoard, une chèvre sauvage rare aujourd'hui en Arabie mais autrefois commune dans toute la péninsule. (Tourisme saoudien)

De nombreux rochers, comme celui-ci près de Shuwaymis, portent des représentations de la chèvre à bézoard, une chèvre sauvage rare aujourd'hui en Arabie mais autrefois commune dans toute la péninsule. (Tourisme saoudien)

Lady Anne Blunt, venue à Haïl en 1879 avec son mari Wilfrid à la recherche de chevaux arabes pour leur haras en Angleterre, fut la première Occidentale à rendre compte de l'art rupestre de Jubbah. (Alamy)

Lady Anne Blunt, venue à Haïl en 1879 avec son mari Wilfrid à la recherche de chevaux arabes pour leur haras en Angleterre, fut la première Occidentale à rendre compte de l'art rupestre de Jubbah. (Alamy)

Les représentations graphiques de l'artiste Amanda Zimmerman font ressortir les détails de l'art rupestre. Un dessin connu sous le nom : «Le Roi et un Guerrier représenté à Jubbah». (Photos de Richard T. Bryant)

Un chasseur représenté avec un arc et ce qui pourrait être un bâton de jet, à Jubbah.

Cette scène à Shuwaymis montre un homme armé d'un arc chassant avec des chiens.

Cette puissante gravure de Jubbah montre une silhouette connue sous le nom: «La Reine».

Une scène de chasse de Shuwaymis rappelle que les lions parcouraient autrefois une Arabie verte.

AlUla: Hégra

Antique cité des Nabatéens

Petra, l’ancienne ville sculptée dans la roche de la Jordanie moderne, est célèbre dans le monde entier pour ses ruines monumentales, laissées par la civilisation perdue des Nabatéens. Mais Petra ne raconte que la moitié de l’histoire de ce peuple mystérieux dont l’empire commercial, à son apogée il y a trois mille ans, a dominé l’Arabie pendant environ deux siècles.

Comme celles de nombreux pays, les frontières de l’Arabie saoudite sont actuellement fermées en raison de la pandémie de Covid-19 et devraient le rester jusqu’au 17 mai. Avant l’émergence de la crise sanitaire, le Royaume, longtemps fermé au monde extérieur, était pourtant en train de s’ouvrir au tourisme mondial. Une fois la pandémie passée, le monde sera invité à parcourir 500 kilomètres au sud de Petra pour découvrir les merveilles de Hégra, sa ville sœur, taillée dans les rochers d’une vallée reculée qui se situait autrefois au carrefour du commerce international.

À environ 200 kilomètres à l’intérieur des terres de la mer Rouge, Hégra est située sur une grande plaine au sud-est des montagnes du Hijaz, parsemée de collines de grès, isolées ou regroupées pour former des massifs largement sculptés par les vents du nord-ouest, qui ont soufflé dans la région à chaque printemps et début d’été depuis des millénaires.

Sur les 100 tombes, ou plus, creusées dans les rochers d'Hégra, la plupart sont ornées de façades décorées, tandis que l'une porte des inscriptions nabatéennes. (Ministère saoudien du Tourisme)

Les vents n’ont pas seulement créé les toiles monumentales sur lesquelles les Nabatéens ont sculpté leur histoire, ils ont également laissé en héritage des formes étranges et évocatrices, comme le rocher de trois étages à 10 kilomètres au nord-est de la ville moderne d’AlUla, sculpté sur des millions d’années pour dessiner les contours de ce qui ressemble à un éléphant.

La plupart des monuments et inscriptions visibles à Hégra datent des premiers siècles avant J.-C. à l’an 75. Mais des tessons de poterie et d’autres objets trouvés récemment sur le site suggèrent une présence humaine qui date du IIIᵉ ou du IIᵉ siècle avant J.-C.

La plus ancienne référence historique aux Nabatéens est documentée vers 311 avant J.-C. par Hiéronymos de Cardia, un général grec et contemporain d’Alexandre le Grand qui a participé à une série de tentatives vaines pour les vaincre.

Hégra, lieu de superstition évité par les Bédouins, fut plus tard connu sous le nom de Madain Saleh – ou «la ville de Saleh» – un lieu associé à un récit dans le Coran, celui d’une tentative vouée à l’échec du prophète Saleh de convertir les Thamudi, une tribu dans la vallée d’AlUla qui pratiquait des rites d’idolâtrie.

Les archéologues pensent que ce sont les Bédouins qui percevaient Hégra comme un lieu maudit, dangereux pour les vivants, et qui, au cours des siècles, ont contribué à préserver une grande partie de son tissu.

Hégra a été «découverte» dans les années 1880 par l’explorateur britannique Charles Montagu Doughty, le premier Occidental à visiter le site. Dans son livre Travels in Arabia Deserta, publié en 1888, il se souvient être tombé sur la monumentale nécropole perdue – une citadelle des morts sculptée, taillée dans les imposantes parois rocheuses de grès qui entouraient le site d’une vieille ville.

L'explorateur britannique Charles Montagu Doughty, premier Occidental à atteindre Hégra, a noté ses impressions sur les tombes nabatéennes dans son livre Travels in Arabia Deserta, publié en 1888. (Getty Images)

«Il ne reste que peu de traces des anciennes générations civiles d’el-Héjr, la ville des caravanes», écrit Doughty. «Ses rues en argile sont à nouveau de la poussière soufflée dans le désert. Leur histoire n’est écrite pour nous que dans des gribouillis sur de nombreux rochers sauvages de ce quartier sinistre, et dans les titres gravés de leurs monuments funéraires, devenus des roches solitaires, que le passager craintif admire, dans ces montagnes désolées.»

II existe plus de 100 tombes monumentales creusées dans les rochers d’Hégra, que l’on situe entre le Ier siècle avant J.-C. et l’an 75. Des quatre nécropoles principales, Qasr al-Bint, qui abrite trente et une tombes, est visuellement la plus spectaculaire, à la fois de loin et de près. Les façades extérieures de la plupart d’entre elles présentent des monstres sculptés, des aigles, d’autres petits animaux sculptés et des visages humains.

Trente et une tombes datant de l'an 0 à 58 après J.-C. sont sculptées dans Qasr al-Bint, l'une des nécropoles spectaculaires d'Hégra. (Getty Images)

Cependant, contrairement à Petra, de nombreuses façades portent des inscriptions nabatéennes, dans de nombreux cas nommant les morts et offrant un aperçu unique de la vie des habitants qui ont autrefois élu domicile à Hégra.

Des monstres gravés, des visages humains, des aigles et d'autres petits animaux sculptés décorent certaines des tombes de Hégra. (Ministère saoudien de la Culture)

Outre les tombes rupestres, plus de 2000 autres lieux de sépulture sont dispersés sur le site. Tout près se trouve le Jabal Ithlib, le plus haut affleurement de grès du lieu. Ici, on ne trouve pas de tombes, mais il s’agissait d’une zone religieuse, parsemée de niches, d’autels et de sculptures en pierre sacrée, dont beaucoup portent des inscriptions. Taillé à l’intérieur du rocher se trouve un triclinium, une pièce à trois côtés où les fidèles se rassemblaient pour des repas rituels.

Hégra se trouve dans une grande plaine parsemée d'affleurements de grès. Le plus impressionnant d'entre eux est Jabal Ithlib, un ancien site religieux abritant une série de sanctuaires, de niches et d'autels creusés dans la roche. (Commission royale pour AlUla)

On ne voit pas grand-chose aujourd’hui des maisons des Nabatéens à Hégra. Fabriquées à partir de briques de boue séchées au soleil, elles ont depuis longtemps disparu sous les sables, bien que des études géophysiques menées entre 2002 et 2005 aient révélé la présence plausible de structures souterraines. Des parties du mur de la ville peuvent encore être distinguées.

Après la visite de Doughty, Hégra était peu connue en dehors des cercles universitaires. Mais aujourd’hui, le centre commercial s’est réveillé d’un sommeil vieux de mille six cents ans. Après l’une des recherches archéologiques les plus exhaustives jamais réalisées, le site accueillera bientôt de nouveau des visiteurs du monde entier dans le cadre d’un développement touristique spectaculaire, axé sur la culture et le patrimoine, qui redonnera à la vallée d’AlUla son ancien statut de destination mondiale.

«Hégra a été mon introduction à l’Arabie saoudite», déclare l’architecte Simone Ricca, expert en conservation du patrimoine qui a aidé à préparer la candidature de l’Arabie saoudite pour inscrire la ville en 2008 au patrimoine mondial de l’Unesco. Au total, Ricca a continué à travailler sur les candidatures pour quatre des cinq sites Unesco du Royaume.

«J’y suis allé pour la première fois en 2006», se souvient Ricca, cofondateur de RC Heritage, une société de conseil en protection et mise en valeur du patrimoine architectural et archéologique basée à Paris. «Grâce à un effort pionnier du département des Antiquités saoudiennes pour étudier et protéger les sites du pays au début des années 1980, une clôture de protection a été installée autour du site. Mais il n’y avait personne à l’époque. Ce fut une expérience incroyablement fascinante. J’étais allé à Petra, je vivais et travaillais au Moyen-Orient depuis quelques années, mais je ne savais pas grand-chose de l’Arabie saoudite.»

Simone Ricca avait vu une photographie de l’une des tombes d’Hégra accrochée au mur d’un bureau de l’Unesco, mais il n’avait jamais imaginé s’y rendre. Puis un soir, avec les rochers et le désert éclairés par la lumière d’une pleine lune, il l’a fait. «C’était tellement excitant. J’avais ce sentiment, certes naïf, de découvrir quelque chose… Je sais que c’est stupide et enfantin. Mais une partie de mon travail réside dans le privilège de visiter des endroits qui ne sont pas encore connus, et c’était incroyable», raconte-t-il.

Hégra présente une superbe collection de tombes monumentales bien conservées datant du Ier siècle avant J.-C. Le site, qui présente une cinquantaine d’inscriptions de la période pré-nabatéenne et des dessins rupestres, abrite également des dizaines d’anciens puits d’eau. Ces derniers, exploités par l’expertise hydraulique innovante des Nabatéens, ont, dans l’Antiquité, transformé la vallée d’AlUla en une oasis florissante, artère vitale du commerce caravanier d’encens et d’épices du Yémen et de l’Inde.

L’agriculture se poursuit à AlUla aujourd’hui, juste au nord d’Hégra, où les fermes modernes dépendent des mêmes sources d’eau souterraines qui ont alimenté les Nabatéens et continuent même d’utiliser certains des anciens puits.

Le mystère entoure les origines des Nabatéens, un peuple qui a régné pendant quatre ans sur un vaste royaume qui, par sa taille et sa portée, préfigurait celui de l’Arabie saoudite et dont la langue écrite a été l’un des derniers tremplins de l’évolution de l’arabe. Il n’y a aucune inscription qui les mentionne avant leur première apparition dans le récit de Hiéronymos de Cardia en 311 avant J.-C.

À l'intérieur de l'une des nombreuses tombes de Hégra. L'une, à Jabal Al-Ahmar, datée de 60 après J.-C. et construite pour «Hinat fille de Wahbu... et pour ses enfants et ses descendants pour toujours... Dans la vingt et unième année du roi Maliku, roi des Nabatéens», contenait les corps de plus de 80 personnes. (Commission royale pour AlUla)

Bien que la plupart des tombes d’Hégra aient été sculptées et utilisées entre le Ier siècle et le début du IVᵉ siècle, l’occupation du site date du IVᵉ siècle environ avant notre ère. Il existe de plus en plus de preuves que la présence des Nabatéens à Hégra s’est peut-être poursuivie, sous une forme ou une autre, jusqu’au IVᵉ siècle, mais leur emprise sur la région et ses routes commerciales fructueuses a pris fin soudainement en 106 après J.-C., lorsque l’ensemble de leur territoire a été envahi par la légion de l’empereur Trajan et inclus dans la province romaine d’Arabie Petraea.

Jusqu’aux récentes recherches archéologiques menées à Hégra et dans toute la vallée d’AlUla, rien ne permettait de penser que l’influence de Rome en Arabie s’était étendue beaucoup plus au sud que l’embouchure du golfe d’Aqaba sur la mer Rouge. Mais la découverte d’un camp fortifié romain à la limite sud de la ville antique n’est qu’une partie de l’histoire étonnante qui a émergé au cours des dernières décennies, grâce au travail d’une équipe archéologique conjointe franco-saoudienne dont les truelles ont balayé les sables qui, pendant deux millénaires, avaient obscurci le trésor du patrimoine mondial qu’est Hégra.

La découverte, dit Ricca, a redessiné la carte de l’empire romain. «Personne ne savait que la présence romaine s’étendait si loin au sud de l’Arabie. La découverte de la forteresse a permis de mieux comprendre que l’ancienne Arabie saoudite n’était pas un endroit isolé mais qu’elle faisait partie du monde entier.»

La vallée d’AlUla abrite un deuxième fort, rappel d’un autre empire qui a disparu et refait surface en Arabie. Entre 1744 et 1757, les Ottomans y ont construit une forteresse pour protéger les voyageurs de l’ancienne route des pèlerins qui traversaient la vallée vers La Mecque depuis Damas et au-delà. Le fort a été construit près du puits de Bir al-Naqa, où les pèlerins s’arrêtaient sur leur chemin vers et depuis La Mecque, le long de la route de pèlerinage syrienne.

À proximité se trouve une gare, un arrêt sur le chemin de fer du Hijaz construit par les Ottomans qui parcourait 1300 kilomètres de Damas à Médine. Les travaux ont commencé en 1901 et le chemin de fer a ouvert en 1908, mais il est tombé en désuétude après la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle il a été attaqué à plusieurs reprises par Lawrence d’Arabie et les guerriers arabes qui se rebellaient contre la domination ottomane.

Hégra abrite également une gare et les vestiges de l'ancien chemin de fer du Hijaz, construit par les Ottomans pour transporter les pèlerins de Damas à Médine. Inauguré en 1908, il a été abandonné après avoir été attaqué à plusieurs reprises pendant la Première Guerre mondiale. (Getty Images)

Les restes de voitures et de locomotives emportés pendant la guerre sont encore visibles dans le désert. La gare restaurée à AlUla abrite désormais un musée et des installations pour les visiteurs.

Selon le document de l’Unesco, le chemin de fer du Hijaz «est historiquement important pour l’histoire arabe et turque car il a marqué le début de l’autonomie arabe et la fin de l’empire ottoman».

Bien que ne faisant pas partie de la liste de l’Unesco, d’autres sites fascinants attendent les visiteurs de la vallée d’AlUla. À une vingtaine de kilomètres au sud d’Hégra se trouvent les ruines de la vieille ville d’AlUla, un complexe de passages étroits composé principalement de bâtiments sans toit, faits de briques de terre et de pierre. Finalement abandonnée dans les années 1980, cette ville fantôme regroupant 900 maisons compactes a été durant des centaines d’années un point de passage animé sur la route du pèlerinage vers La Mecque.

À ses portes se trouve l’ancienne ville de Dadan, située au bord d’une oasis luxuriante de palmiers, où les habitants de la vieille ville échappaient à la chaleur pendant les mois d’été. On pense que la capitale en pierre des royaumes de Dadan et, plus tard, de Lihyan remonte à la fin du IXe siècle et au début du VIIIe siècle avant J.-C.

En 1326, le célèbre voyageur marocain Ibn Battuta a traversé la vieille ville d’AlUla à dos de chameau. Ses observations sur l’hospitalité des habitants sont rappelées sur un panneau moderne de l’ancienne tour de guet de la ville. «AlUla est un grand et beau village avec des vergers, des dattes, des palmiers et de l’eau. La caravane de pèlerinage y reste quatre jours pour se ravitailler et se laver. Les pèlerins laissent leurs effets personnels en surplus aux habitants de la ville qui sont connus pour leur fiabilité, et ils n’emportent avec eux que ce dont ils ont besoin».

La ville abandonnée d’AlUla occupe une place importante dans l’histoire de l’islam. On pense qu’en 630 le prophète Mahomet a traversé la ville sur son chemin le menant de Médine à la bataille de Tabuk.

Bien que la date de construction de la ville ne soit pas claire, elle remonte certainement au XIIIe siècle. Elle a été habitée jusqu’en 1983, année où la dernière famille est partie pour habiter la ville moderne d’AlUla à proximité.

L’ensemble du passé de Hégra doit jouer un rôle vital dans l’avenir de la vallée d’AlUla. La Commission royale pour AlUla, créée en 2017, travaille en partenariat avec Afalula, l’Agence française pour le développement d’AlUla, fondée à Paris en juillet 2018 avec pour mission «d’accompagner son partenaire saoudien dans la transformation de la région d’AlUla en site culturel mondial et destination touristique».

Dans une interview en février 2019, Amr al-Madani, directeur général de la Commission royale pour AlUla (RCU), décrit le programme comme «l’un des projets phares du Royaume», conçu «pour promouvoir le patrimoine de cette région et transformer AlUla en une des capitales culturelles du pays». Transformer AlUla en «musée vivant et ouvert», doté d’un réseau unique de musées, de sites archéologiques et d’hôtels de luxe est l’objectif de la Commission et de son partenaire français.

Outre les trésors de Hégra, AlUla offrira aux visiteurs des centres de villégiature, des hôtels et d’autres installations de standing mondial. À environ quarante-cinq minutes de route de Hégra se trouve la réserve naturelle de Sharaan, un territoire de 925 kilomètres carrés dans la région d’AlUla qui présente certaines des formations rocheuses et des habitats désertiques les plus remarquables de la région. La réserve accueillera plusieurs complexes de luxe, dont un conçu par l’architecte français Jean Nouvel – qui a déjà créé le Louvre Abu Dhabi – et un autre par l’architecte jordanien Omar al-Omari.

Un autre opérateur hôtelier de luxe à AlUla, Aman Resorts and Hotels, ouvrira trois complexes «éco-axés» dans la région d’ici à 2023. L’un sera un camp de tentes de luxe, un autre une interprétation d’un ranch de style désertique, et le troisième situé à proximité des sites patrimoniaux d’AlUla.

On trouve aussi la salle de concert Maraya, un cube géant en miroir conçu par le Studio Gio Forma. Non seulement salle de concert et centre d’exposition, Maraya («réflexion» en arabe), est une œuvre d’art fascinante, ses murs en miroir étant conçus pour créer une extension visuelle du paysage époustouflant d’AlUla.

Le site protégé de Hégra, dans la vallée d'AlUla, devient une destination touristique culturelle majeure, avec des complexes touristiques, des festivals, et la spectaculaire salle de concert Maraya, le plus grand bâtiment en miroirs du monde. (Commission royale pour AlUla)

Les initiatives artistiques et culturelles sont au cœur du développement d’AlUla, comme en témoigne le festival Winter at Tantora, un événement annuel suspendu pendant la pandémie. Le festival, qui tient son nom d’un cadran solaire situé dans la vieille ville d’AlUla, a, durant des siècles, été organisé par les habitants pour marquer le changement des saisons. En décembre 2018, il a fait un retour remarqué, avec une série de concerts sur huit week-ends, mettant en vedette des musiciens renommés qui ont révélé AlUla au reste du monde. La Commission royale pour AlUla a également commissionné des artistes pour créer des œuvres d’art publiques dans la vieille ville, inspirées par AlUla.

Comme elle brillait dans l’Antiquité, la région d’AlUla et ses trésors architecturaux font désormais partie d’un avenir radieux, pour l’Arabie saoudite et le reste du monde. «AlUla est une opportunité pour le monde entier», précise Al-Madani. «C’est un site pour le développement des connaissances, non seulement pour l’Arabie saoudite mais pour toute la communauté internationale.»

Tout comme les caravanes de l’Antiquité venaient autrefois commercer sur cette terre, AlUla, l’ancienne Hégra, attirera de nouveau les voyageurs des quatre coins du monde. Pour l’Arabie saoudite, la redécouverte de son glorieux passé est une chance qui permet d’envisager un avenir radieux.

Sur les 100 tombes, ou plus, creusées dans les rochers d'Hégra, la plupart sont ornées de façades décorées, tandis que l'une porte des inscriptions nabatéennes. (Ministère saoudien du Tourisme)

Sur les 100 tombes, ou plus, creusées dans les rochers d'Hégra, la plupart sont ornées de façades décorées, tandis que l'une porte des inscriptions nabatéennes. (Ministère saoudien du Tourisme)

L'explorateur britannique Charles Montagu Doughty, premier Occidental à atteindre Hégra, a noté ses impressions sur les tombes nabatéennes dans son livre Travels in Arabia Deserta, publié en 1888. (Getty Images)

L'explorateur britannique Charles Montagu Doughty, premier Occidental à atteindre Hégra, a noté ses impressions sur les tombes nabatéennes dans son livre Travels in Arabia Deserta, publié en 1888. (Getty Images)

Trente et une tombes datant de l'an 0 à 58 après J.-C. sont sculptées dans Qasr al-Bint, l'une des nécropoles spectaculaires d'Hégra. (Getty Images)

Trente et une tombes datant de l'an 0 à 58 après J.-C. sont sculptées dans Qasr al-Bint, l'une des nécropoles spectaculaires d'Hégra. (Getty Images)

Des monstres gravés, des visages humains, des aigles et d'autres petits animaux sculptés décorent certaines des tombes de Hégra. (Ministère saoudien de la Culture)

Des monstres gravés, des visages humains, des aigles et d'autres petits animaux sculptés décorent certaines des tombes de Hégra. (Ministère saoudien de la Culture)

Hégra se trouve dans une grande plaine parsemée d'affleurements de grès. Le plus impressionnant d'entre eux est Jabal Ithlib, un ancien site religieux abritant une série de sanctuaires, de niches et d'autels creusés dans la roche. (Commission royale pour AlUla)

Hégra se trouve dans une grande plaine parsemée d'affleurements de grès. Le plus impressionnant d'entre eux est Jabal Ithlib, un ancien site religieux abritant une série de sanctuaires, de niches et d'autels creusés dans la roche. (Commission royale pour AlUla)

À l'intérieur de l'une des nombreuses tombes de Hégra. L'une, à Jabal Al-Ahmar, datée de 60 après J.-C. et construite pour «Hinat fille de Wahbu... et pour ses enfants et ses descendants pour toujours... Dans la vingt et unième année du roi Maliku, roi des Nabatéens», contenait les corps de plus de 80 personnes. (Commission royale pour AlUla)

À l'intérieur de l'une des nombreuses tombes de Hégra. L'une, à Jabal Al-Ahmar, datée de 60 après J.-C. et construite pour «Hinat fille de Wahbu... et pour ses enfants et ses descendants pour toujours... Dans la vingt et unième année du roi Maliku, roi des Nabatéens», contenait les corps de plus de 80 personnes. (Commission royale pour AlUla)

Hégra abrite également une gare et les vestiges de l'ancien chemin de fer du Hijaz, construit par les Ottomans pour transporter les pèlerins de Damas à Médine. Inauguré en 1908, il a été abandonné après avoir été attaqué à plusieurs reprises pendant la Première Guerre mondiale. (Getty Images)

Hégra abrite également une gare et les vestiges de l'ancien chemin de fer du Hijaz, construit par les Ottomans pour transporter les pèlerins de Damas à Médine. Inauguré en 1908, il a été abandonné après avoir été attaqué à plusieurs reprises pendant la Première Guerre mondiale. (Getty Images)

Le site protégé de Hégra, dans la vallée d'AlUla, devient une destination touristique culturelle majeure, avec des complexes touristiques, des festivals, et la spectaculaire salle de concert Maraya, le plus grand bâtiment en miroirs du monde. (Commission royale pour AlUla)

Le site protégé de Hégra, dans la vallée d'AlUla, devient une destination touristique culturelle majeure, avec des complexes touristiques, des festivals, et la spectaculaire salle de concert Maraya, le plus grand bâtiment en miroirs du monde. (Commission royale pour AlUla)

Al-Ahsa : L’Oasis

Un paradis sur terre

Pour les visiteurs qui se rendent à Al-Ahsa, voir la forêt à travers les arbres est un véritable défi. Plus de deux millions et demi de palmiers se dressent en effet dans la plus grande et sans doute la plus ancienne oasis du monde.

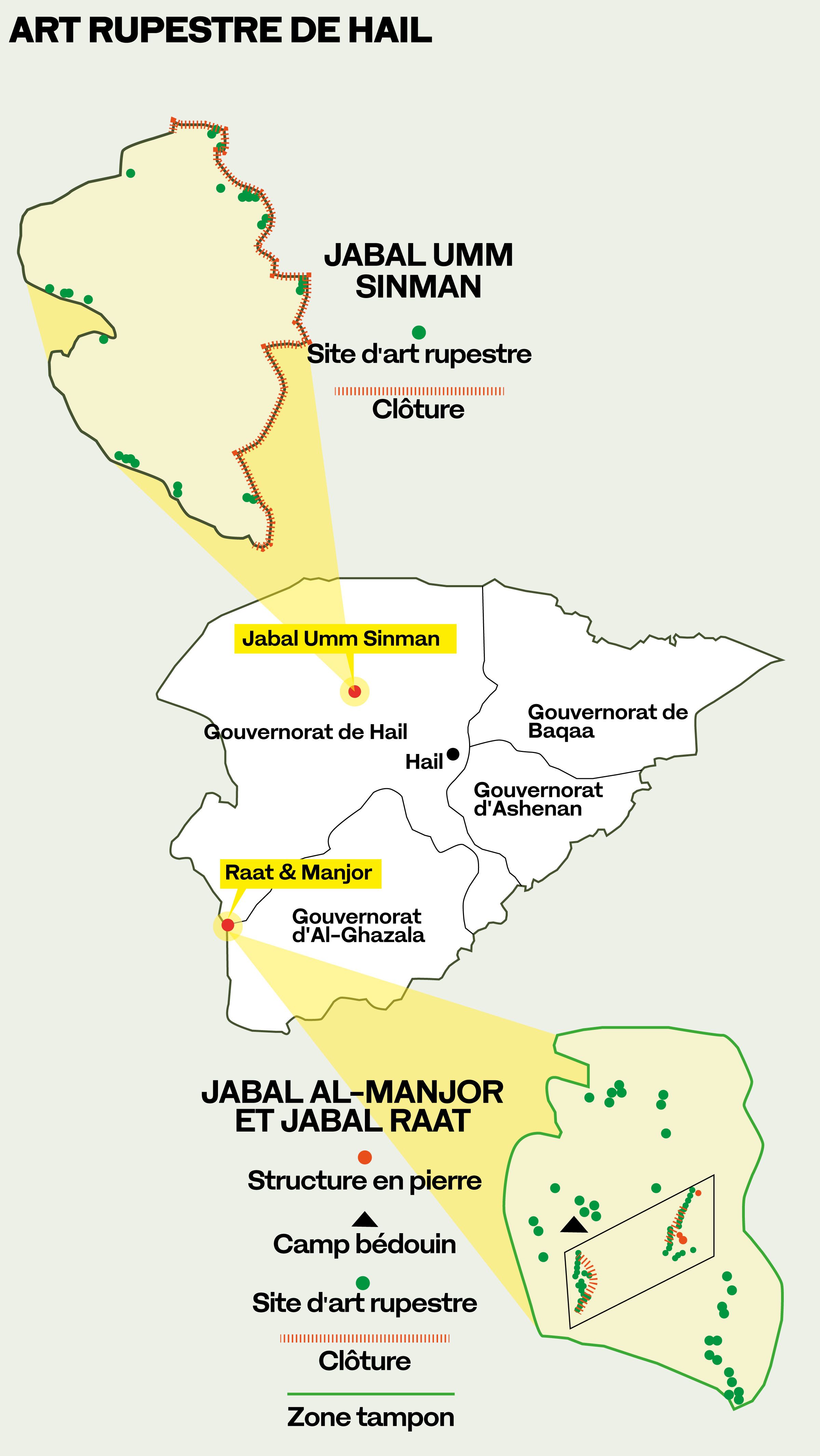

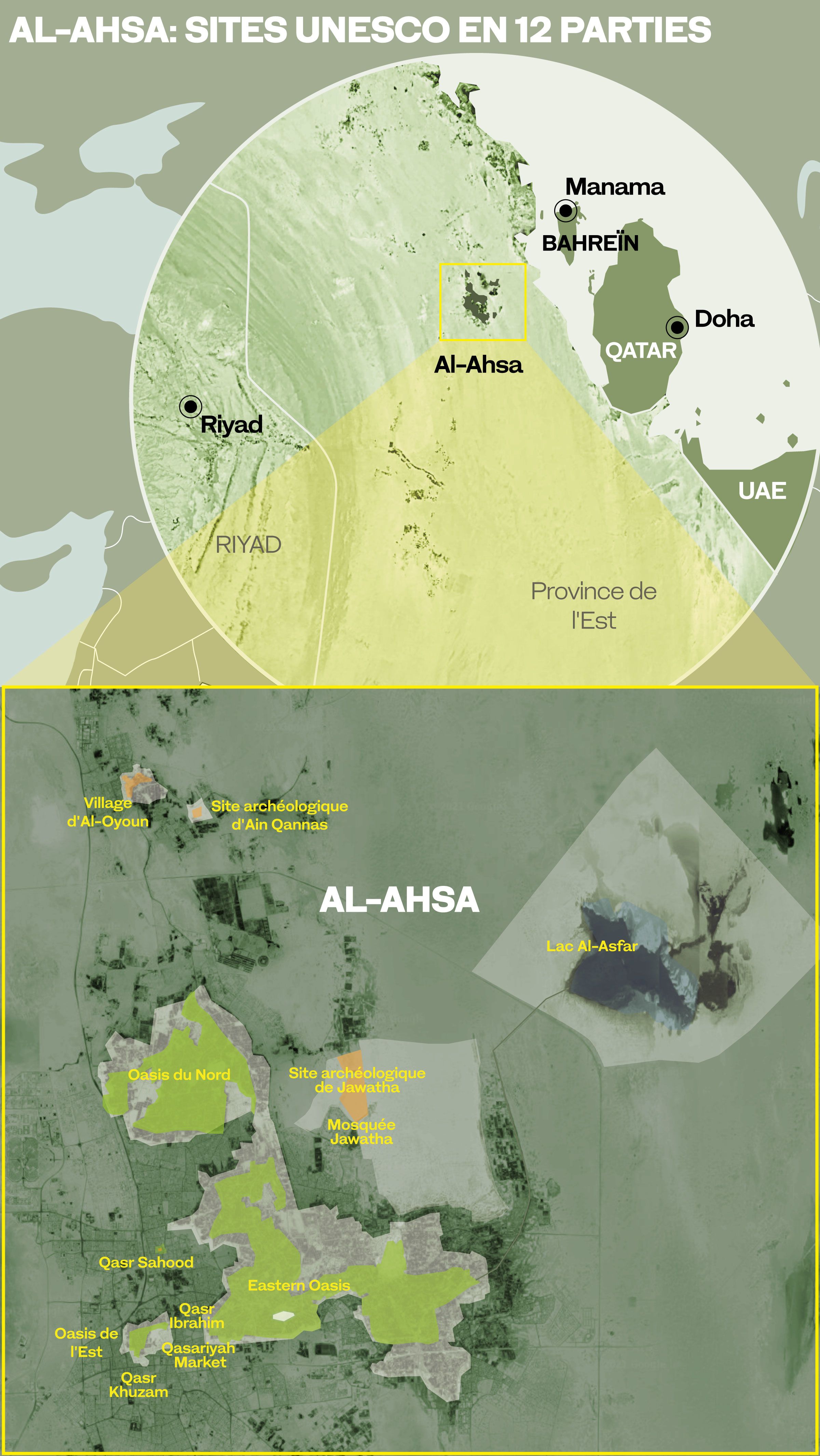

Al-Ahsa, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, se compose de 12 sites, répartis sur une superficie de 85 kilomètres carrés. À première vue, ce «paysage culturel sériel», qui «présente des indices qui retracent les nombreuses phases de l’histoire de l’oasis, allant du néolithique à nos jours», semble difficile à apprécier de façon simple et immédiate.

Panaiotis Kruklidis est un architecte italien spécialisé dans le patrimoine culturel qui, en 2015 et 2016, a fait partie de l’équipe d’experts chargée de préparer la proposition d’inscription d’Al-Ahsa au patrimoine mondial en 2018. Selon lui, l’essentiel est de regarder l’oasis d’une perspective plus élevée.

«Nous avons, certes, cerné tous les détails liés à l’oasis, ainsi que la structure de ses parcelles. Cependant, nous ne sommes pas parvenus à saisir sa grandeur monumentale», se rappelle-t-il.

«Ce n’est que le jour où nous avons décidé de gravir Jabal al-Qarah, la colline au centre de l’oasis – probablement considérée comme un lieu sacré par les premiers habitants qui s’étaient établis dans ses grottes –, que nous avons enfin découvert l’oasis». De cette altitude, «on pouvait enfin admirer la grandeur de l’oasis dans sa totalité.»

Vue aérienne d'une partie de l'oasis prise en 1965 (Saudi Aramco)

Cartes et carnets à la main, l’équipe a étudié la géométrie étendue des palmeraies, des jardins et des cours d’eau et a pu «suivre le complexe réseau d’eau, qui constitue la force vitale pour chaque élément de l’oasis. Ce réseau était composé de sources, de canaux d’eau potable et de canalisations». Pour M. Kruklidis, ses formes rappellent «la géométrie naturelle des feuilles, avec leurs nervures principales et secondaires».

Des dessins du cahier de Panaiotis Kruklidis, un architecte italien qui a aidé à préparer le document désignant Al-Ahsa comme site du patrimoine mondial de l'Unesco.

Panaiotis Kruklidis et ses collègues ont par la suite exploré le sol de l’oasis. Ils ont très vite succombé au charme de l’endroit dont les palmiers dattiers ont été, selon certains chercheurs, cultivés par l’homme.

L’oasis Al-Ahsa est associée à la civilisation des Dilmun, qui a prospéré au IIIe millénaire avant J.-C. dans ce qui constitue aujourd’hui l’est de l’Arabie saoudite. Elle a également été repérée par certains archéologues comme le site éventuel du paradis sumérien quasi mythique – le jardin des dieux où, quatre mille huit cents ans auparavant, le légendaire héros qu’était le roi Gilgamesh d’Uruk est parti à la recherche de l’arbre de vie. Les vestiges archéologiques d’Uruk, également inscrits au patrimoine mondial, se situent à l’est du fleuve Euphrate, dans ce qui correspond de nos jours au sud de l’Irak, à quelque 750 kilomètres au nord-ouest d’Al-Ahsa.

«Nous avons décidé de nous “égarer” dans la grande oasis. Nous sommes donc entrés dans un jardin privé, caractérisé par ses palmiers particulièrement hauts», raconte M. Kruklidis. Première constatation : «le soin minutieux avec lequel un agriculteur passionné a entretenu son jardin. Le savoir ancestral en matière de méthodes traditionnelles, transmis de génération en génération, témoignait du charme du mythe et du temps».

La nuit s’annonçait et la douce lumière qui passait à travers les palmiers projetait de longues ombres et dansait à la surface de l’eau, faisant ressortir les petits détails. Kruklidis, qui devait notamment documenter par des dessins les caractéristiques de l’oasis, a été saisi par «la palette de couleurs des fruits accrochés aux arbres, par la toile de fond d’un vert tendre et odorant et par la lumière qui dansait sur l’eau, évoquant les cours d’eau et les fontaines en labyrinthe d’une époque lointaine et presque mythique».

«Comme si je regardais le jardin des dieux, qui existait au temps des Dilmun.» Kruklidis en était convaincu: «C’est probablement de cet endroit que proviennent l’idée et l’image du paradis terrestre, comme nous le connaissons.»

Simone Ricca, expert en conservation du patrimoine, a participé à la préparation de la proposition d’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco de quatre des cinq sites saoudiens, dont Al-Ahsa. Pour lui, l’oasis était «le site le plus complexe à comprendre et à cerner sur le plan conceptuel».

Classée par l’Unesco «paysage culturel en évolution», l’oasis Al-Ahsa est «le fruit de l’interaction entre l’homme et la nature. En effet, les oasis ne sont pas un phénomène entièrement naturel, elles sont plutôt créées par l’homme. Elles illustrent donc parfaitement ce concept de paysage culturel».

Les palmeraies d'Al-Ahsa «sont parmi les plus grandes à l'échelle mondiale et les seules à préserver, à grande échelle, les caractéristiques historiques des cultures et du système hydraulique basé sur des techniques traditionnelles restées inchangées, dans une évolution technologique continue, pour des milliers d'années.» (Ministère saoudien du Tourisme)

Occupée pendant plus de huit mille ans, Al-Ahsa a assisté et survécu à la montée et à la chute de grandes puissances au cours des temps. Cette région a donc survécu à tous les nouveaux venus, y compris les Chaldéens, les Achéménides, ou encore Alexandre le Grand, ou les empires Romain et Ottoman.

Contrairement à bon nombre de sites de l’Unesco, qui ne sont que des ruines fragmentaires figées dans le temps, Al-Ahsa continue de prospérer et d’évoluer. «Les nouveaux réseaux de drainage et de gestion de l’eau qui ont été créés dans les années 1980 font, eux aussi, partie de ce concept évolutif», explique M. Ricca.

«Le plus étonnant, c’est qu’Al-Ahsa abrite à ce jour deux millions et demi de palmiers, et près de deux millions de personnes. Cette interaction est tout à fait stimulante et captivante sur le plan intellectuel. Les touristes ne peuvent pas forcément le comprendre de façon aussi évidente, mais c’est cette interconnexion qui est au cœur de ce paysage culturel en pleine évolution.»

Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, ce site regroupe trois oasis alimentées par un réseau de plusieurs dizaines de sources et de puits anciens, trois châteaux, le village traditionnel d’Al-Oyoun, le marché historique de Qasariyah, la mosquée de Jawatha, deux réserves archéologiques ainsi que le lac Al-Asfar de 21 kilomètres carrés et bordé de mangroves. Ce lac représente une vaste étendue d’eau historique dans laquelle les eaux de l’oasis orientale se déversent par un canal couvrant 18 kilomètres. Le lac Al-Asfar constitue désormais un écosystème naturel exceptionnel et a été désigné réserve naturelle nationale par l’Arabie saoudite en 2019.

Un marché animé à l’Oasis d’Al-Ahsa, sur cette photographie prise en 1937 par Geraldine Rendel, épouse d'un diplomate britannique et première femme européenne reçue en public par Ibn Saud, le fondateur de l'Arabie saoudite. (Middle East Center Archive, St Antony’s College, Oxford)

La plus importante des 12 entités est l’oasis orientale, en forme de croissant, composée de palmiers et de jardins denses. Arrosée par un réseau complexe de canaux, elle s’étend sur 38 kilomètres carrés, soit 9 kilomètres du nord au sud et 12 kilomètres d’est en ouest. Au cœur de cette oasis, on retrouve l’affleurement rocheux connu sous le nom de «Jabal al-Qarah», qui surplombe la mer de verdure qui l’entoure. Au nord-ouest, c’est l’Oasis du Nord, qui s’étend sur une superficie de 20 kilomètres carrés et abrite bon nombre de villages historiques.

Al-Ahsa se situe entre le désert rocheux d’Al-Ghawar à l’ouest et les dunes du désert d’Al-Jafurah à l’est. Ses origines remontent à l’Antiquité et sa survie tient à l’abondance de l’eau des sources d’Al-Ghawar, qui fournissent à l’Arabie saoudite une autre richesse naturelle à l’époque moderne. Si Al-Ahsa représente la plus grande oasis du monde, Al-Ghawar est aussi le plus grand gisement de pétrole au monde.

Depuis des siècles, l’oasis d’Al-Ahsa est en proie aux sables mouvants du désert d’Al-Jafurah, qui l’envahissent du nord, de l’est et du sud. Selon le dossier de proposition d’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco: «En raison du vent qui souffle périodiquement du nord, du nord-ouest et du sud, les sables qui entourent l’oasis sont mobiles et envahissent les terres cultivées, mettant ainsi l’oasis en danger depuis de nombreux siècles.»

Au cours des mille années écoulées, les hommes ont dû lutter pour préserver l’oasis. Néanmoins, une partie «a été recouverte par des dunes de sable qui progressent vers le sud, formant un front de 12 kilomètres de large». Ces dunes ont «notamment enveloppé les anciens sites et jardins au nord d’Al-Qarah, dans la région de Jawatha, site historique de l’oasis d’Al-Ahsa qui a une grande importance depuis l’aube de l’Islam».

En effet, les fouilles menées sur le site archéologique de Jawatha, au nord de l’oasis orientale, témoignent de la menace qui, historiquement, compromet l’existence des hommes dans cette oasis du désert.

Aujourd’hui, le sable recouvre entièrement le site sous lequel ont été découvertes des traces d’anciennes activités agricoles, de techniques d’irrigation, de campements perdus depuis fort longtemps et d’un cours d’eau qui a disparu.

Des poteries datant de la période d’Obeïd, qui remonte à quelque sept mille ans, suggèrent également qu’Al-Ahsa aurait été l’une des premières régions d’Arabie orientale habitée par l’homme.

D’autres restes de poterie ont été découverts sur le site: des tessons provenant de la région de Dilmun et vieux de deux mille sept cents ans, des céramiques grecques et romaines, ainsi que des poteries islamiques anciennes. Ces pièces prouvent que la région d’Al-Ahsa a constitué un centre commercial important et prospère durant de longues années.

Comme le souligne la proposition d’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco, même pendant l’Antiquité, Al-Ahsa avait la réputation d’être «la plus célèbre et la plus grande oasis du monde» auprès des savants et des voyageurs grecs, romains et arabes du Moyen Âge.

Selon Geographica, une encyclopédie rédigée par l’historien grec Strabon, dans laquelle il décrit l’ensemble du monde connu à son époque et publiée vers l’an 7 avant J.-C., l’ancienne région d’Al-Ahsa était liée à la Mésopotamie – l’Irak contemporain – par le commerce des épices, des aromates et des dattes. D’après ces écrits, les habitants transportaient leurs cargaisons «sur des radeaux à destination de Babylone, puis remontaient l’Euphrate, avant de les acheminer par voie terrestre vers tous les coins du pays».

Al-Ahsa est bien vivante aujourd’hui, grâce aux initiatives intensives contre la désertification et au remaniement des techniques de distribution d’eau, y compris la création d’un nouveau réseau de canaux vers la fin des années 1960.

Comme le précise le dossier de proposition d’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco, l’évolution de l’oasis, qui remonte aux premiers temps de l’agriculture, «permet de comprendre comment sont apparues et ont fonctionné les communautés très anciennes, ainsi que les techniques, les procédures et les principes qui ont permis de nouer des relations harmonieuses et équilibrées entre la population et l’exploitation des terres».

À ce jour, Al-Ahsa continue de fournir des dattes au monde entier. Mais le fruit le plus précieux qu’elle peut offrir est sans doute son obstination et son ingéniosité au cours de ses milliers d’années d’existence, durant lesquelles elle a fait face aux grands défis environnementaux. Cela fait de cette région un exemple pour le présent et l’avenir.

Pour reprendre les mots de l’Unesco, «partout sur notre planète, des écosystèmes entiers sont aujourd’hui menacés de disparition. Les oasis nous montrent comment gérer au mieux l’interaction avec l’environnement en améliorant les ressources sans pour autant les épuiser. Le changement climatique, l’effondrement des écosystèmes, les cataclysmes, ainsi que les civilisations disparues, sont des réalités auxquelles les habitants du désert ont déjà été confrontés à maintes reprises».

Selon le rapport de l’Unesco, Al-Ahsa «est l’exemple d’une oasis qui a évolué d’une façon extraordinaire au fil du temps» et qui donne de précieuses leçons concernant la vie sur terre – et au-delà.

Les anciens habitants d’Al-Ahsa ont perfectionné leurs techniques au fil des siècles, «pour créer des sols fertiles – que ce soit pour la production agricole, la gestion de l’eau, le recyclage, l’économie d’énergie ou la survie dans le désert – et constituent ainsi un exemple à suivre pour la planète entière. Ils apportent des connaissances utiles à l’homme qui souhaite s’étendre vers des environnements extrêmes – dont les environnements extraterrestres».

Vue aérienne d'une partie de l'oasis prise en 1965 (Saudi Aramco)

Vue aérienne d'une partie de l'oasis prise en 1965 (Saudi Aramco)

Des dessins du cahier de Panaiotis Kruklidis, un architecte italien qui a aidé à préparer le document désignant Al-Ahsa comme site du patrimoine mondial de l'Unesco.

Des dessins du cahier de Panaiotis Kruklidis, un architecte italien qui a aidé à préparer le document désignant Al-Ahsa comme site du patrimoine mondial de l'Unesco.

Les palmeraies d'Al-Ahsa «sont parmi les plus grandes à l'échelle mondiale et les seules à préserver, à grande échelle, les caractéristiques historiques des cultures et du système hydraulique basé sur des techniques traditionnelles restées inchangées, dans une évolution technologique continue, pour des milliers d'années.» (Ministère saoudien du Tourisme)

Les palmeraies d'Al-Ahsa «sont parmi les plus grandes à l'échelle mondiale et les seules à préserver, à grande échelle, les caractéristiques historiques des cultures et du système hydraulique basé sur des techniques traditionnelles restées inchangées, dans une évolution technologique continue, pour des milliers d'années.» (Ministère saoudien du Tourisme)

Un marché animé à l’Oasis d’Al-Ahsa, sur cette photographie prise en 1937 par Geraldine Rendel, épouse d'un diplomate britannique et première femme européenne reçue en public par Ibn Saud, le fondateur de l'Arabie saoudite. (Middle East Center Archive, St Antony’s College, Oxford)

Un marché animé à l’Oasis d’Al-Ahsa, sur cette photographie prise en 1937 par Geraldine Rendel, épouse d'un diplomate britannique et première femme européenne reçue en public par Ibn Saud, le fondateur de l'Arabie saoudite. (Middle East Center Archive, St Antony’s College, Oxford)

Une série de rendus de Panaiotis Kruklidis, architecte et expert du patrimoine italien, montre la transformation du paysage de l’Arabie et de l'oasis d'Al-Ahsa du Néolithique, il y a plus de 4000 ans, à l'âge du Bronze...

à travers l'âge Hellénistique...

... et le Moyen Âge...

... jusqu’aux temps modernes.

Djeddah historique:

porte de La Mecque

Le vieux cœur battant d’une ville moderne

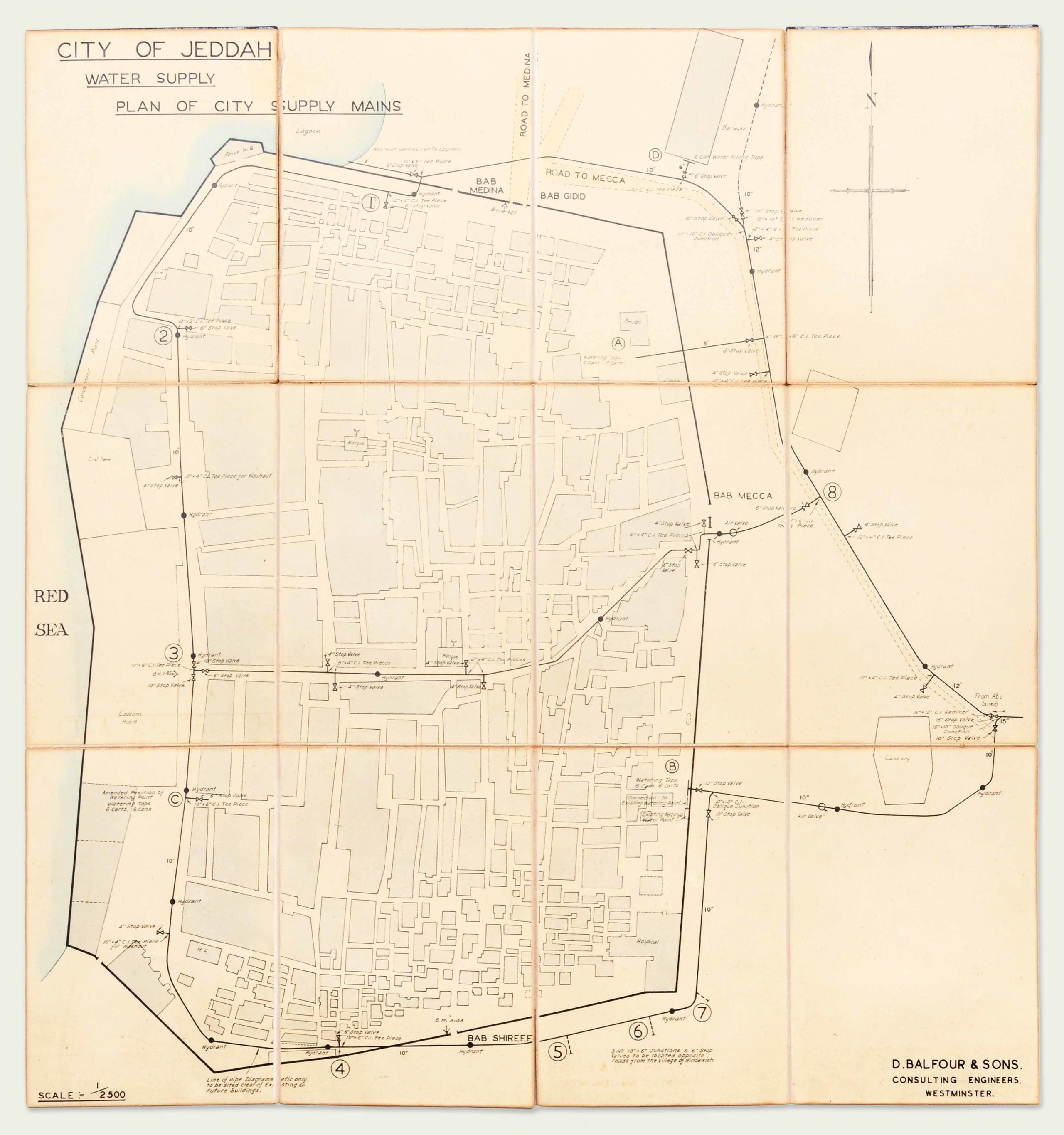

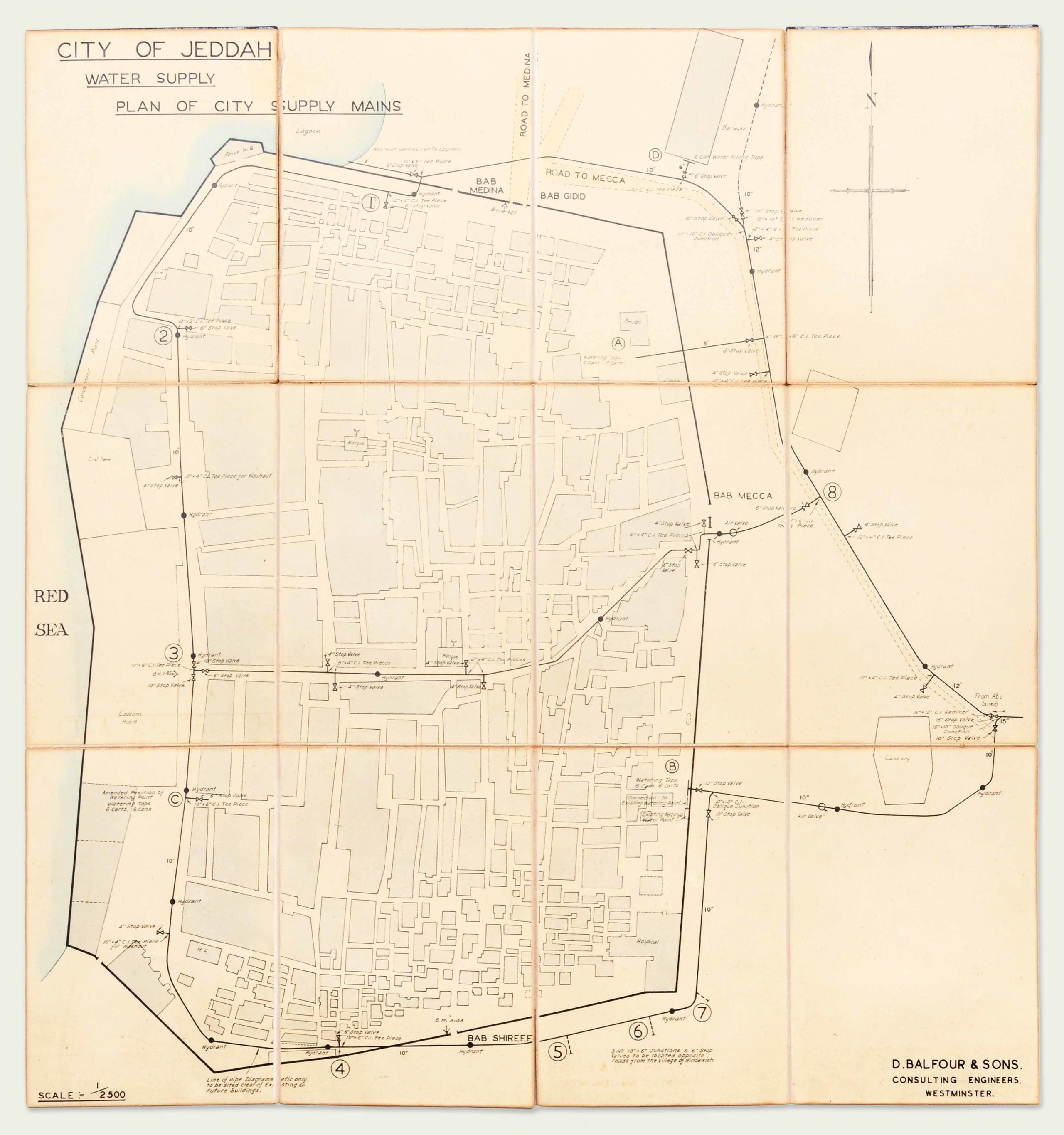

En avril 2020, la librairie de livres rares Peter Harrington a mis en vente une collection de plans d’ingénierie racontant l’histoire de la modernisation de la distribution d’eau de Djeddah. Parmi les documents, une carte réalisée par la société d’ingénierie britannique Balfour & Sons, qui avait été sélectionnée par Ibn Saud pour rénover en 1947 un système ottoman devenu désuet, afin d’améliorer la qualité de vie des pèlerins arrivant en ville. La carte avait été dessinée pour enregistrer au quotidien les tracés des conduites d’eau nouvellement construites.

Cette carte de 1947, un enregistrement technique du système d'eau nouvellement installé de Djeddah, montre la disposition de la vieille ville peu de temps avant que ses murs ont été démolis pour laisser la place à l'expansion rapide de la ville. (Peter Harrington Rare Books, Londres)

Dernière illustration connue de la disposition de la vieille ville de Djeddah, avec la muraille qui l’entourait autrefois, cette carte a acquis le statut de pièce rare, d’une valeur inestimable historiquement. Quelques mois après son achèvement, les travaux commençaient par la démolition de l’ancien mur – dont certaines parties remontaient au XVIᵉ siècle – et des quatre portes qui contrôlaient l’accès à la ville depuis des centaines d’années d’une histoire mouvementée.

En 1947, après la Seconde Guerre mondiale, période qui a coïncidé avec le premier grand boom pétrolier dans le pays, l’Arabie saoudite a vu le nombre de pèlerins augmenter. Djeddah, qui est depuis 647 le port d’entrée de La Mecque et une ville importante pour le commerce maritime sur la mer Rouge, prospérait et se développait rapidement.

Une station-service à Djeddah en 1952. À l'époque, l'Arabie saoudite était aux prises avec le boom pétrolier qui allait transformer le port de la mer Rouge et tout le pays. (Getty Images)

«Jusqu’en 1947, Djeddah était encerclée par sa muraille, c’était un petit endroit de moins d’un kilomètre carré, avec quelques banlieues au sud», indique l’architecte Simone Ricca, expert en conservation du patrimoine.

«Il s’agissait d’une ville “saisonnière” qui vivait grâce à l’arrivée de pèlerins, dont beaucoup y séjournaient quelques mois. Des maisons ont donc été construites pour être louées à des pèlerins, ce qui a contribué à créer l’architecture particulière que nous voyons aujourd’hui dans la vieille ville», poursuit Simone Ricca. À partir de 1956, grâce au flux de fonds pétroliers finançant des programmes de modernisation et d’expansion à travers le pays, Djeddah, repoussant ses limites, a multiplié sa taille par dix en moins de dix ans.

À la fin des années 1970, le port islamique de Djeddah a été construit sur des terres récupérées sur la mer, coupant cette dernière de la vieille ville. À cette époque, la population de la cité était passée à près d’un million d’habitants. Mais malgré l’expansion rapide de Djeddah, grâce au dévouement de nombreuses personnes et d’organisations déterminées à conserver le cœur historique de la cité que les habitants de Djeddah surnomment affectueusement «Al-Balad», la vieille ville a réussi à survivre. En 2014, elle est devenue le troisième site historique d’Arabie saoudite inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, en raison de sa «valeur universelle exceptionnelle».

Djeddah est inextricablement liée au Hajj depuis 647, lorsqu’Uthman ibn Affan, un compagnon du Prophète et du troisième calife Rashidun, l’a désignée comme le port d’entrée des pèlerins se rendant dans les Villes saintes de La Mecque et de Médine.

Durant des centaines d’années, les pèlerins à destination de La Mecque sont arrivés à bord de navires qui mouillaient au large des eaux peu profondes du port de Djeddah, débarquant dans de petits boutres en bois, aussi appelés «sambouks». Ils venaient chercher un logement, de la nourriture et des marchandises dans les maisons et les souks bordant ses rues étroites et animées. Puis ils repartaient à pied ou à dos de chameau, et parcouraient les 70 kilomètres les séparant de la Ville sainte.

Le Bab Makkah originel, la porte orientale par laquelle des générations de musulmans sont passées au début de leur voyage spirituel d’une vie, n’existe plus. Mais comme s’ils étaient encore protégés par les murs depuis longtemps disparus, derrière lesquels ils se trouvaient autrefois, les rues, les souks et les bâtiments de la vieille ville conservent encore le souvenir d’un mode de vie disparu, tout en se faisant l’écho du dynamisme de la ville moderne qui les entoure.

Les archéologues urbains estiment que la disposition de la vieille ville, et peut-être même le style architectural des bâtiments de Djeddah, datent probablement du XVIe siècle, mais que les origines de Djeddah remontent à bien plus loin. Des découvertes archéologiques dans la région, y compris des inscriptions anciennes dans des oueds à l’est de Djeddah, suggèrent qu’elle pourrait avoir été occupée depuis la fin de l’âge de pierre, il y a plus de trois mille ans.

Jouant à la fois le rôle de centre commercial majeur et de porte d’entrée de La Mecque, Djeddah est devenue un creuset influencé par les coutumes, la nourriture, les compétences et les produits apportés par les commerçants et les pèlerins de toute l’Afrique et de l’Asie, dont beaucoup ont choisi de s’installer dans la ville.

Le dossier de candidature de l’Unesco explique que le résultat constitue «un ensemble culturel unique», et que le paysage urbain de la ville historique de Djeddah est le produit «d’un échange important de valeurs humaines, de savoir-faire technique, de matériaux de construction et de techniques utilisées à travers la région de la mer Rouge et le long des routes de l’océan Indien entre le XVIᵉ siècle et le début du XXᵉ siècle. Il représente un monde culturel qui a prospéré grâce au commerce maritime international, avec un bagage géographique, culturel et religieux commun, et qui a construit des colonies avec des solutions techniques et esthétiques innovantes pour faire face aux conditions climatiques extrêmes de la région».

La vieille ville de Djeddah, qui reste la plus grande et la plus riche des colonies de la mer Rouge, est aujourd’hui le dernier exemple vivant d’un style urbain social et architectural disparu. «Un environnement urbain prémoderne extraordinaire où des maisons-tours isolées, des maisons en pierre de corail inférieur, des mosquées, des ribats, des souks et des petites places publiques composent un espace vibrant, habité par une population multiculturelle, qui joue encore un rôle symbolique et économique majeur dans la vie de la métropole moderne.»

Les marques les plus distinctives de ce style sont les maisons-tours roshan, dont quelque 300 perdurent. Né à la suite de changements économiques et environnementaux, ce style d’architecture a émergé au cours de la seconde moitié du XIXᵉ siècle comme sous-produit direct de l’ouverture du canal de Suez en 1869, qui a renforcé le rôle de Djeddah de port important reliant l’Est à l’Ouest.

Deux des maisons-tours roshan, que l’on ne trouve que dans le vieux Djeddah peuvent être vues sur cette photographie de 1939. (Getty Images)

Comme les marchands de Djeddah étaient de plus en plus prospères, ils se sont mis à construire des maisons plus hautes et plus richement décorées, reflétant leur nouvelle position et leur nouvelle richesse. Certaines habitations pouvaient atteindre six ou sept étages. Construite en hauteur pour capter les brises venant de la mer, la cage d’escalier (ou le puits de lumière ouvert sur le ciel au centre de nombreuses maisons) était conçue comme un puits de ventilation qui permettait à l’air chaud de s’échapper vers le haut, augmentant ainsi le flux d’air à l’intérieur du bâtiment.

«Durant les chauds mois d’été, les résidents d’une maison traditionnelle de Djeddah dormaient dans le mabeet, chambre à coucher située au dernier étage de la maison, avec de grandes fenêtres et des fentes permettant une bonne ventilation», explique Ahmed Badeeb, résident de Djeddah et écologiste qui faisait partie de l’équipe saoudienne ayant présenté avec succès le cas de Djeddah lors de la 38e session du Comité du patrimoine mondial de l’Unesco, au Qatar, en 2014.

Jeddawi Ahmed Badeeb nous fait visiter Harat al-Mazloom.

Les maisons du vieux Djeddah, raconte-t-il, étaient construites avec des matériaux locaux et importés, «conçues et construites de manière à assurer la longévité et à supporter le climat». Le calcaire corallien était prélevé dans les récifs de la mer Rouge toute proche, puis broyé et mélangé à la boue ou à l’argile des lits de lac pour fabriquer des briques. Une fois finis, les bâtiments étaient blanchis à la chaux à l’aide d’une substance isolante que les habitants de Djeddah appelaient «al-norah». Faite de calcaire chauffé mélangé à de la boue, cette substance permettait de garder l’intérieur des bâtiments frais pendant les mois d’été très chauds.

La maison traditionnelle de Djeddah, décrit-il, «était bâtie autour d’un grand pilier de base principal appelé “fahl al-daraj”, autour duquel les escaliers étaient construits, avec des chambres situées sur les côtés. Chaque niveau était conçu selon sa fonction. À l’entrée de l’habitation, le diwan, réservé aux hommes, servait à accueillir les invités. L’arrière de la maison, quant à lui, était réservé aux femmes du foyer, aux enfants et aux employés de maison.»

De nombreuses maisons comportaient un majlis, «une pièce similaire au diwan mais située au deuxième étage, avec des sièges en bois et des coussins placés contre les murs et une grande fenêtre roshan sur le mur du fond, qui donnait sur les rues et les ruelles». Les rawasheen (pluriel de roshan) sont des fenêtres en saillie très élaborées, faites de bois, qui sont présentes dans la plupart des maisons qui ont survécu. Elles jouaient plusieurs rôles, créant un endroit frais et privé pour s’asseoir et dormir, ainsi qu’un sanctuaire où les femmes pouvaient observer le monde extérieur sans être vues de la rue. La conception des rawasheen permettait une ventilation transversale si efficace que des pots d’eau en argile y étaient placés pour être refroidis grâce à l’ombre et à la circulation d’air qu’ils procuraient.

Les maisons-tours, avec leurs baies vitrées originales, ou rawasheen, sont parmi les caractéristiques les plus frappantes du quartier historique de Djeddah. (Shutterstock)

«Il est difficile de déterminer l’origine du roshan, car Djeddah était le foyer de nombreuses cultures différentes. Le système de ventilation permettait de garder les maisons fraîches pendant la journée et les conceptions complexes contribuaient à atténuer la chaleur brûlante des rayons de soleil», indique M. Badeeb. «Les résidents pouvaient aussi regarder à travers les trous, tout en préservant leur vie privée. Les personnes dehors ne pouvaient pas voir qui regardait depuis la maison.»

Grâce aux importations de bois de construction, principalement des bois durs d’Asie et d’Afrique, cette matière a joué un rôle essentiel dans l’évolution des maisons de Djeddah, du développement du roshan à l’utilisation d’une technique connue sous le nom de «takleel», dans laquelle des poutres en bois étaient utilisées pour renforcer la maçonnerie, permettant de construire des maisons de six ou sept étages. L’utilisation du bois de construction est aussi visible dans les grandes et magnifiques portes dont sont dotés les vieux bâtiments. Signes de richesse et de prestige à l’origine, elles sont fabriquées en bois massif, souvent en teck, et décorées de panneaux minutieusement sculptés, reconnus par l’Unesco comme des exemples «des plus belles menuiseries et décorations d’Arabie».

Des portes en bois richement sculptées, fabriquées à partir de bois importé d'Asie et d'Afrique alors que Djeddah devenait un important centre commercial, décoraient les maisons de riches marchands de la vieille ville. (Shutterstock)

L’inscription de Djeddah au patrimoine mondial en 2014 a contribué à renforcer au fil des ans les efforts de conservation des maires successifs de la ville et de nombreuses personnes qui, comme M. Badeeb, sont nés et ont grandi à Al-Balad, tous déterminés à ne pas le laisser mourir.

«Lorsque la ville a grandi hors de ses murs, il était plus facile et moins coûteux de construire à l’extérieur, sur des terres arides», explique Simone Ricca. «Cependant, les familles historiques de Djeddah étaient toujours très attachées à leurs vieux bâtiments. Donc, bien qu’elles aient déménagé, elles ont gardé les demeures familiales et la ville a conservé son âme active, tout comme aujourd’hui.»

La conservation du vieux Djeddah n’a pas été une tâche facile, selon M. Badeeb, dont l’ancienne maison familiale dans le quartier de Mazloom est toujours debout. «Cela a demandé beaucoup d’efforts et de temps aux familles qui ont hérité de la maison de leurs parents et de leurs grands-parents. La région a été perdue pendant un certain temps, tandis que Djeddah se développait pour devenir la ville tentaculaire qu’elle est aujourd’hui. Longtemps, les maisons ont été négligées et envahies par les expatriés lorsque les familles de Djeddah ont déménagé.»

Le document de l’Unesco précise: «Jusqu’au début des années 1950, les familles saoudiennes élargies, ainsi que des familles de commerçants yéménites, indiennes et d’Asie de l’Est établies depuis longtemps au Royaume, habitaient les vieilles maisons de la ville. À la suite de la croissance spectaculaire de Djeddah, stimulée par le nombre croissant de pèlerins et l’augmentation des recettes pétrolières, les habitants ont quitté leurs demeures traditionnelles pour s’installer dans des banlieues nouvellement construites.»

Le rapport indique aussi que les vieilles maisons de la ville étaient «principalement occupées par un grand nombre de travailleurs étrangers célibataires, qui louaient une chambre ou une partie de chambre à des propriétaires saoudiens».

M. Badeeb attribue le sauvetage du vieux Djeddah en partie aux initiatives de conservation lancées par plusieurs gouverneurs de la province de La Mecque. Ces initiatives ont été lancées par le prince Majed ben Abdel Aziz et poursuivies par ses successeurs, le prince Abdel Majed ben Abdel Aziz et le prince Khalid al-Faisal, le gouverneur actuel, avec le soutien de certaines familles du vieux Djeddah.

M. Ricca souligne également «les choix du maire de Djeddah, le Dr Mohammed Said Farsi, qui, bien que développant une cité moderne, a décidé de préserver une partie de la vieille ville».

Architecte de formation, devenu maire en 1972, le Dr Farsi qui a vu la population de la ville quintupler au milieu des années 1980, est connu comme «le père du Djeddah moderne». Il est remarquable que, en dépit de la création d’infrastructures indispensables, le Dr Farsi ait trouvé le temps de créer une ville aussi belle que fonctionnelle, avec un centre historique soigneusement préservé», notait une notice nécrologique publiée à sa mort en 2019.

Cette carte de 1947, un enregistrement technique du système d'eau nouvellement installé de Djeddah, montre la disposition de la vieille ville peu de temps avant que ses murs ont été démolis pour laisser la place à l'expansion rapide de la ville. (Peter Harrington Rare Books, Londres)

Cette carte de 1947, un enregistrement technique du système d'eau nouvellement installé de Djeddah, montre la disposition de la vieille ville peu de temps avant que ses murs ont été démolis pour laisser la place à l'expansion rapide de la ville. (Peter Harrington Rare Books, Londres)

Une station-service à Djeddah en 1952. À l'époque, l'Arabie saoudite était aux prises avec le boom pétrolier qui allait transformer le port de la mer Rouge et tout le pays. (Getty Images)

Une station-service à Djeddah en 1952. À l'époque, l'Arabie saoudite était aux prises avec le boom pétrolier qui allait transformer le port de la mer Rouge et tout le pays. (Getty Images)

Les minarets s'élèvent au-dessus des enceintes de la ville de Djeddah, dans cette gravure publiée en 1851. (Getty Images)

Les minarets s'élèvent au-dessus des enceintes de la ville de Djeddah, dans cette gravure publiée en 1851. (Getty Images)

Deux des maisons-tours roshan, que l’on ne trouve que dans le vieux Djeddah peuvent être vues sur cette photographie de 1939. (Getty Images)

Deux des maisons-tours roshan, que l’on ne trouve que dans le vieux Djeddah peuvent être vues sur cette photographie de 1939. (Getty Images)

Les maisons-tours, avec leurs baies vitrées originales, ou rawasheen, sont parmi les caractéristiques les plus frappantes du quartier historique de Djeddah. (Shutterstock)

Les maisons-tours, avec leurs baies vitrées originales, ou rawasheen, sont parmi les caractéristiques les plus frappantes du quartier historique de Djeddah. (Shutterstock)

Des portes en bois richement sculptées, fabriquées à partir de bois importé d'Asie et d'Afrique alors que Djeddah devenait un important centre commercial, décoraient les maisons de riches marchands de la vieille ville. (Shutterstock)

Des portes en bois richement sculptées, fabriquées à partir de bois importé d'Asie et d'Afrique alors que Djeddah devenait un important centre commercial, décoraient les maisons de riches marchands de la vieille ville. (Shutterstock)

At-Turaif, Diriyah

Lieu de naissance du royaume d’Arabie saoudite

Nichés dans une boucle de Wadi Hanifa, à dix kilomètres seulement du nord-ouest de la tour du centre du Royaume, au cœur de la métropole moderne et animée de Riyad, on retrouve les vestiges de la vieille capitale.

Il s’agit d’At-Turaif, une collection époustouflante de palais, de maisons et de mosquées en briques de terre crue, encerclée par un mur. Au XVIIIe siècle, At-Turaif est devenue le cœur battant du premier État saoudien établi dans l’oasis de Diriyah en 1744.

Site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco en 2010, At-Turaif présente des vestiges qui constituent «l’exemple prééminent du style architectural Najdi, une importante tradition constructive qui s’est développée en Arabie centrale […] et qui contribue à la diversité culturelle du monde».

Diriyah elle-même, qui se caractérise par des terres fertiles et d’abondantes ressources en eau, avait été colonisée en 1446 par les ancêtres de la famille royale saoudienne. Lorsqu’ils migrèrent vers Wadi Hanifa depuis leur premier établissement à Diriyah, près de l’actuel Qatif sur la côte du Golfe, ils apportèrent avec eux le nom de leur ancienne maison.

Le quartier de briques crues d'At-Turaif porte les cicatrices de l'héroïque résistance de Diriyah, finalement vouée à six mois de résistance contre les forces ottomanes en 1818. (Programme de développement historique de Diriyah)

Aujourd’hui, certains bâtiments à At-Turaif, qui portent les cicatrices d’une lutte fière mais finalement condamnée par la puissance de la machine de guerre ottomane en 1818, sont en ruines. D’autres – comme le Palais de Salwa, maison et siège du gouvernement du troisième imam de Diriyah, Saoud al-Kabir (ou Saoud le Grand), sur lequel les travaux ont commencé en 1750 – sont suffisamment intacts pour rester imposants.

Le site entier, qualifié par l’Unesco de «valeur universelle exceptionnelle», est précieux pour le peuple saoudien. Non seulement parce qu’il s’agit du lieu de naissance du royaume d’Arabie saoudite, mais aussi parce qu’il représente l’ascension et le triomphe de la famille Al-Saoud, contre toute attente au regard de l’histoire. En effet, At-Turaif n’est pas tombée en ruine victime seulement de la négligence ou d’un changement d’habitudes. C’est une ville fantôme qui a été frappée et soufflée par les canons ottomans lors du siège héroïque de Diriyah en 1818, qui s’est terminé en massacre.